"مَنْبَرَة" البودكاست

هل البودكاست صيغة جديدة للنقاش الصادق أم إعادة إنتاج لذات الهرمية المعرفية والوعظ ذي الاتجاه الواحد ولكن بصورة جديدة؟

ثمة نقطة يجب توضيحها قبل الشروع في أطروحة المقالة: لست أرغب هنا بالعودة إلى بدايات ظهور البودكاست، ولا أجد في ذلك حجية لما ينبغي أن يكون عليه اليوم. كما أنه ليس هنالك شكل محدد للبودكاست نستطيع المحاججة بأفضليته دون غيره. ولكن على أقل تقدير، فإن البودكاست -كما أفهمه- حوار تلقائي وعفوي مثير للاهتمام، سواءً كان فرديًا أم غير فردي. وفي البودكاست الحواري، يكون النقاش في مثل هكذا "جلسات" بين شد وجذب، وتكثر فيه الاختلافات، شيء يشبه نقاش الديوانيات ولكن بشكلٍ مشذب وأكثر صدقًا، وهو ما يجعله أكثر ثراءً في حالة كون الأطراف المشاركين فيه ملمين بمواضيعهم.

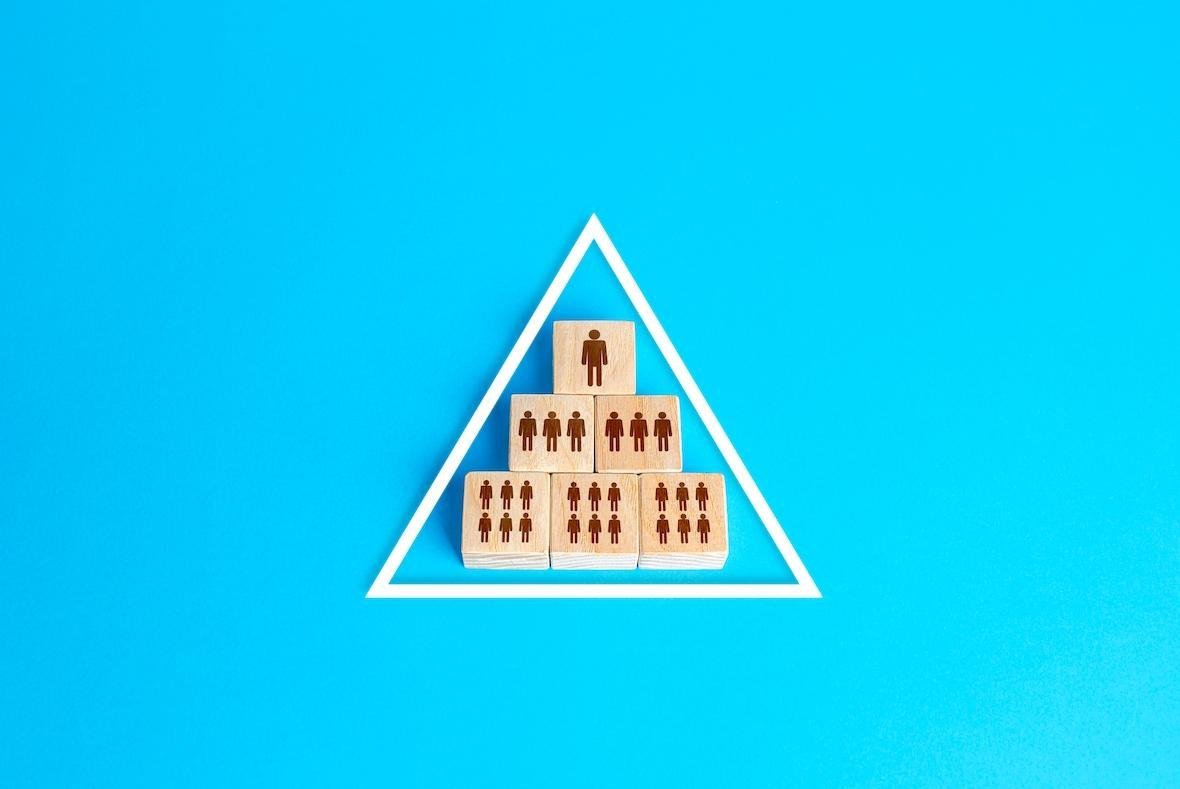

وإذا ما تناولنا البودكاست الحواري من جانب العرض، فإنه ليس مجرد استديو وطاولة يتقابل عليها عدة أفراد أمام مايكات فاخرة، وإنما ثمة اختلاف جوهري بينه وبين المنصات الأخرى. ذلك أنه يعيد تراتبية التبادل المعرفي المعتادة والسائدة، ويكسر هرم السلطة المفترض عن طريق إنزال الواعظ والمُحاضِر من على منبره إلى مستوى المتلقي. ولا ينبغي اعتبار هذه الخطوة محض إجراء شكلي، إذ تنطوي على خلخلة ما ألفناه من علاقة بين الأطراف المتبادلة للمعرفة ومكانتها.

إلا أن ما يجري في كثير من منتجات البودكاست السعودي اليوم لا يتماشى مع صلب هذه الفكرة. فبدل كسر هرمية السلطة وعلاقاتها، نرى في هذه البودكاستات تكريسًا للسلطة عبر إعادة إنتاج المثقف والمفكر -وأي شخص ذي اهتمام ثقافي- في صورة الواعظ.

هل كل العلوم متساوية؟

أول الافتراضات هو تبني معدّي البودكاست لمعادلة تقوم على أساس "البحث" عن المعرفة من مصدر موثوق، ومن ثم العمل على تحصيل هذه المعرفة. وعليه يمكن تلخيص خطة العمل لكثير من برامج البودكاست الحوارية في الصيغة التالية: تحديد الموضوع، ثم البحث عن "متخصص" فيه، ثم إعطاؤه المساحة الكافية (أي المنبر) كي يتكلم ويشرح ويحاضر من فوقه. لا يتناسب هذا الأسلوب التلقيني «didactic» مع بعض الموضوعات الاجتماعية والسياسية والفكرية المتناولة، فالكثير منها يحمل طابعًا خلافيًّا وجدليًّا، مثل موضوعات النسوية والصحة النفسية والجندر والاستثمار والاقتصاد والتسويق والهوية والسلطة وغيرها. قد يكون التلقين مثاليًّا في مواضيع العلم الطبيعي والتجريبي كالفيزياء والرياضيات وعلم الكون والفلك، حيث نظرية المعرفة أكثر انضباطًا داخل الإطار الفلسفي لهاته العلوم، وحيث أنها أسهل خضوعًا واستجابةً لمنهج التخطئة من باب كونها معارف قائمة بشكلٍ رئيسي على المشاهدة الحسية والنتائج المتكررة. وبالإضافة لذلك، الكثير من موضوعات العلم الطبيعي التجريبي بعيدة عن الانحياز الاعتقادي أو الآيديولوجي، مما ينحو بها تجاه موضوعيتها وموضوعية نظرية المعرفة المتضمنة فيها أكثر وأكثر.

كل هذا يجعل "المختص" في أحد فروع العلم التجريبي والطبيعي صاحب سلطة معرفية في مجاله، على الأقل في أعيننا. ولذلك قلما نجادل الطبيب حينما يصف لنا علاجًا لحالة شائعة تكررت ملايين المرات، كما نثق بالجيولوجي الذي يخبرنا عن نظرية حركة الصفائح التكتونية التي حاول مئات المختصين تخطئة أسسها وفرضياتها. وليس الأمر مرتبطًا بصحة وصفة الطبيب أو نظرية الجيولوجي بحد ذاتها، بل مرتبط بكونها لا تمسنا بشكل شخصي لدرجة تحويلها إلى عقائد وآيديولوجيات، على عكس الموضوعات الخلافية الآنف ذكرها. لذلك يكفي أن يكون هذا المختص مجتهدًا في مجاله، ويكفي وجود بعض المؤهلات من قبيل تحصله على اعتراف وشهادة من مؤسسة علمية أو أكاديمية مرموقة (ومرموقيتها تقاس أيضًا بما أنتجته من أبحاث رصينة خاضعة إلى مراجعة الأقران، وهذا يدخلنا في دائرة أخرى) يساهم في تحديد مدى تمكن واجتهاد هذا المختص، وبعد ذلك نستطيع أن نقبل -كمستمعين- هذا المتحدث بصفته صاحب سلطة معرفية في مجاله.

أما فيما يتعلق بالحقول المعرفية الأخرى، فليس المنبر الحاضنة ووسيلة التثاقف المناسبة لاقتحام موضوعاتها. فبرغم التحول المنهجي من البحث النوعي «qualitative» إلى القياس الكمي «quantitative» في بعض هذه الحقول كمدخلات أولية في العديد من موضوعات البحث المندرجة تحتها، إلا أن الذاتية تفشل دائمًا في التملص من عملية تحصيل المعرفة دون تدخل. إن هذا التدخل الحتمي نابع من أن موضوع هذه المعارف هو الإنسان نفسه، في تباين مع العلوم التجريبية التي تدرس المادة والطبيعة بصفتهما مستقلتين عنا "موضوعيًا".

الجدل وسيلةً للمعرفة

إذن، على خلاف المباحث التي لا يكون الإنسان موضوعها المباشر، تقوم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية على الجدل. يمكّننا هذا من اقتراح الديالكتيك أسلوبًا مناسبًا في هذه الموضوعات ومعارفها، فيتخذ النقاش الصيغة التالية: أطروحة (من الضيف مثلًا) تقابلها أطروحة نقيضة من المقدم أو الضيف الآخر، بحيث يثمر الجدل بين الأطروحتين المتناقضتين عن أطروحة توليفية جديدة أفضل من سابقيها. ولا تعتبر الأطروحة الجديدة هذه نقطة ختام، بل يستمر الجدل عبر الانتقال إلى أطروحة أفضل وأفضل، وهكذا. بالتالي ينبغي أن يكون دافع دعوة الضيف للبودكاست الحواري فهم أفكاره بغية مناقشتها وتحديها معرفيًّا، وليس الاستضافة الاحتفائية أو النهل المعرفي من فيض علومه دون أخذ ورد.

لا تلقى هذه الفكرة قبولًا عند المتلقي السعودي ابتداءً، ودائمًا ما نسمع تذمرًا من قبيل "المذيع يقاطع كثير!" أو مديحًا مثل "ما شاء الله يعطي الضيف فرصة". والأغرب أن ذات المستمع لا يمتنع ولا يعترض على برامج الجدل والنقاش القائمة على ذات الفكرة التي ذكرتها. شاهدنا لقاءات كثيرة لسلاڤوي چيچيك وسوزان سونتاغ وتيري إيغلتون وتشومسكي، أو غيرها من برامج البودكاست مثل جو روغان، بل حتى البرامج القديمة مثل برنامج "تشارلي روز" و "أصوات" لجون بيرغر (ما زلت أعد مقابلته لسوزان سونتاغ هي المقابلة المثالية، حيث يتناوبان على دور المقدم والضيف حتى تكاد لا تفرق بين الضيف والمضيف) كذلك برنامجا براين مغي "رجال من أفكار" و "الفلاسفة العظماء". ما يجمع هذه البرامج ومضيفيها هي قدرتهم على الاستئناف بالسؤال المتابع، أي قدرتهم على طرح سؤال أو تعقيب متعلق بما ذكره الضيف تحديًا لأفكاره. ولهذا السبب، تكون هذه البرامج تخصصية، إذ لا يستطيع المضيف مناكفة ضيفه معرفيًا دون إلمام واطلاعٍ جيدين بالموضوع المطروح.

نادرًا ما نرى ذلك في البودكاست السعودي، حيث يتجه نحو الموسوعية المعرفية ويرغب في تناول موضوعات الحياة كافة، وهما الأمران اللذان يصعّبان على المضيف تقلد دور "المجادل" الديالكتيكي، فيكتفي بالسكوت أو التقرير أو الموافقة. إن هذه الممارسة -في نظري- عقيمة وعاجزة عن تقديم معرفة جديدة، فضلًا عن تعارضها مع روح النقد وعرقلتها لاقتحام مناطق معرفية جديدة أو فتح أطر وأفق تفكير مختلفة.

من شبّ على شيء…

وإذا ما نظرنا لهذه العملية من منظور الأسلوب التلقيني، فيمكننا تشبيهها بما يسميه باولو فيريرا في بـ "المبدأ البنكي في التعليم" في كتابه تعليم المقهورين. في هذا المبدأ البنكي، يُعتبر المتلقون أو الطلاب أوعية فارغة يستوجب على المدرس أو المحاضر ملؤها. ما يقترحه فيريرا حلًّا بديلًا لذلك هو نظام آخر قائم على حل المشكلات، حيث الطلاب فاعلون فيه بدل اقتصارهم على دوري "جامعي" المعرفة أو المتلقين الكسولين. هذا مثالٌ لما ينبغي علينا القيام به في برامجنا وبودكاستاتنا، أي أن نتبنى هذه العملية التبادلية حيث الضيوف والمضيفون على نفس مستوى السلطة المعرفية.

لا تتوجه أصابع اللوم لذواتنا وحدها، بل من الطبيعي أن نبدو متلقين بنكيًّا عطفًا على التجربة التعليمية في مدارسنا، وهي تجربةٌ يتشاركها العديد منا. وعلاوةً على ذلك، ثمة عوامل أخرى ترسخ وجود هذا الحال الثقافي، لا سيما تلك التي تتبنى هرمية معرفية مطابقة. يمكن التمثيل عليها بالتعليم الديني التقليدي الذي يشكل جل الثقافة العربية، إذ نرى الشيخ ذو السلطة العليا -معرفيًّا وجسديًّا - حيث يقبع هذا الشيخ بمستوى أعلى (على منبر أو ما شابه)، ويهم بإلقاء معارفه على من هم دونه بلا نقاش أو جدال أو سؤال. ولو ألقينا نظرة خاطفة على البودكاستات الرائجة اليوم، فلا أستطيع تجاهل حقيقة أن المحافظين قائمون على العديد منها، مثل بودكاستات جولان وأسمار ونديم ومربع ونقطة وغيرها. لا أتوقع من مضيفي هاته البودكاستات القيام بأي مناكفة حقيقية، إذ لا شأن لهم غير الاستماع والموافقة والتبجيل لضيوفهم أو شيوخهم.

ليس الغرض من هذه المقالة الادعاء بأن البودكاست المعرفي وحده من يستحق. على العكس من ذلك؛ ثمة ضرورة

متمثلة في هدم التصور الذي يستوجب كون البودكاست معرفيًّا منبريًّا وعظيًّا في سبيل إقحام غايات أخرى من على شاكلة التسلية والترفيه. ولا ضير في ذلك. ولو ألقينا نظرة سريعة على أكثر البودكاستات استماعًا في الولايات المتحدة مثلًا، سنجدها تلك التي تتناول قصص الإجرام المتسلسل والغموض، أي تلك ذات الطابع القصصي المحض، حيث أن الاستماع لها ترويح عن النفس أثناء القيام بالأنشطة اليومية من جلي الصحون أو ممارسة الرياضة أو غيرهما. لكن إذا ما زعمنا أن للبودكاست غرض تعليمي وتثقيفي، فمن حقنا على الأقل المطالبة بمعارف أصيلة ورصينة تطرح أسئلة حقيقية وجريئة من صلب الواقع المعاش خارج منظومة الاستهلاك المعرفي والابتذال الثقافي.

مقال جميل، فعلا المعرفة تتجلى في النقاش والحوار وليس التلقين الممل

حلقة وائل حلاق مع ثمانية خير مثال على هذا النموذج التلقيني