نافذة خلفية تطل على رأسي

أسئلة سينمائية من وحي أفلام مهرجان أفلام السعودية ١١

الأفلام التي شاهدتها في المهرجان:

الأفلام الطويلة: فخر السويدي، ثقوب، إسعاف.

الأفلام القصيرة: قن، تراتيل الرفوف، الإشارة، ناموسة، ميرا ميرا ميرا، شرشورة، ونعم، محض لقاء، كرفان روان، وهم، خدمة للمجتمع، نصف رحلة، انصراف، هو اللي بدا.

الأفلام الوثائقية: عندما يشع الضوء، سارح، دينمو السوق.

العروض الموازية: صوت مسموع، الروشان (وثائقي)، شوقر، تشغيل، عفن، ابنة القلب البعيد.

سينما الهوية: في قاعة الانتظار، احتفظ.

لن أتحدث عن كل الأفلام بكل تأكيد، وأحب أن أؤكد أن هذه ليست مراجعات للأفلام، والأهم أنها ليست تقييمات، والأهم الأهم هي ليست خثرقات مفتعلة بلغة إنشائية كي ينال صاحبها مكانة ما، (طيب فلقتنا أجل وشو؟)، هي أنا، أفكاري وما خطر في ذهني من أسئلة سينمائية أثناء مشاهدة بعض هذه الأفلام، وجعلتني أراجع بعض الأفكار النظرية في ذهني، ورأيت في هذه الأفلام أمثلة ممتازة يمكن أن تجسد هذه الأفكار وتراجعها في الوقت نفسه. فلو كنتُ في مجلس سوالف سينمائية وذُكرت هذه الأفلام لكانت هي الأسئلة التي سأطرحها وأود سماع رأي المشاهدين فيها.

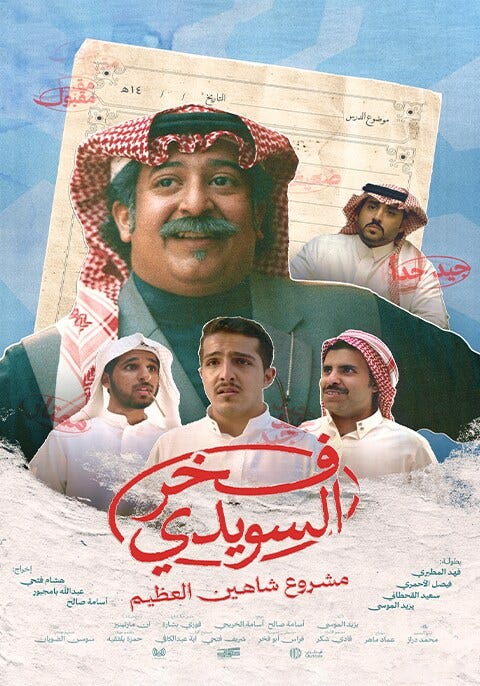

فخر السويدي وإسعاف.. بناء النكتة والأفيه

هناك فرق واضح بين تفاعل الجمهور مع الفيلمين، بدا لي أن التفاعل مع فيلم فخر السويدي كان عضويا أكثر، والضحك الذي ملأ القاعة لم يكن صادقًا وحسب، بل كان حميميًّا عن نحو خاص بين الفيلم والمشاهد، وهي العلامة الأولى التي تدل على أن الكوميديا الموجودة في الفيلم هي كوميديا منظمة ومبنية، أي أنها تلك النكت التي ستضحكك أكثر لو فهمت سياقات الفيلم، شيء يشبه ضحكنا على جورج في مسلسل ساينفيلد في مشاهد قد لا تضحك من لا يعرف المسلسل، أو على مايكل سكوت في ذا أوفيس أو أي شخصية أخرى في مسلسلات السيتكوم، والسبب أننا نعرف هذه الشخصيات من حلقات سابقة، نعرف كيف يفكرون، عقدهم ومخاوفهم، رغباتهم وآمالهم، وعليه يلعب السياق والموقف دورًا كبيرًا في إضحاكنا وليس بسبب نكتة أو "قَطّة" قالها أحدهم. ويكون أيضًا ضحكنا على هذه النكت حميمي أكثر، فهو نتاج استثمار سابق لوقتنا ومشاعرنا.

سأضرب مثالًا واحدًا..

نرى طلاب الفصل الشرعي في أحد المشاهد وهم يعدون للإذاعة المدرسية في الفصل، نرى مازن (سعيد القحطاني) وهو يلقي قصيدة نبطية عن الأرداف، ويمنعه عن ذلك صديقه ومدير الإذاعة سعيد (يزيد الموسى) أثناء دخول مدير المدرسة الأستاذ شاهين (أبو سلو). نضحك هنا على القصيدة وكلماتها، وهذا هو المستوى الأول من النكتة. ثم نعود بعد عدة مشاهد إلى النكتة ذاتها ونحن نرى مازن وهو يتأهب لإلقاء القصيدة في الطابور الصباحي ولكننا نراه يلقي قصيدة للمتنبي، فنضحك مرة أخرى لأنها قصيدة لا تشبهه ونعلم أنه أرغم عليها. أخيرًا، وفي ذروة هذه النكتة التي بنيت بشكل جيد، نرى مازن وهو يتلفت يمينًا ويسارًا قبل أن يقرر أن يرتجل ويلقي قصيدته الأثيرة ويتفاعل معها الطلاب والمشاهدين معا.

Ibraa lelthema (دسكليمر): مقطع مزروف من x

إذا ما استثنينا الممثل فهد المطيري (أبو سلو)، وربما فيصل الأحمري، فإن الوجوه الأخرى غير مألوفة، ولذلك فإن النكتة يجب أن تكون قائمة بذاتها، أن تكون كوميديا موقف وليست مضحكة بسبب قائلها كما في فيلم إسعاف. البناء المتقن للنكتة كان ضروريا، وقد وفق الممثلون في تنفيذها بشكل جيد. أعجبني أيضًا كيف اختار صناع الفيلم الذهاب إلى منطقة يفهمونها، وهي المدرسة. لطالما رأيت في تلك المنطقة مادة ممتازة للأدب والسينما، منطقة نستطيع أن نجترح منها جنر في الأفلام السعودية وهو صنف الكوميديا المدرسية، وعلى الرغم من قلة الأفلام السعودية الطويلة إلا أنه يحضرني فيلم آخر في ذات الفضاء والذي حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا وهو فيلم شمس المعارف للأخوين قدس.

أما فيلم إسعاف فقد اتخذ طريقًا معاكسًا، وهو رص الأسماء المعروفة أو "الشلة" والاعتماد على شعبية الممثل إبراهيم الحجاج والـ one liner fever (حمى الأفيهات)، وهي طريقة يبدو أن إبراهيم اعتادها وجعلته يستسهل الكوميديا بفضل مسلسلاته الرمضانية مع MBC. أما الاستعانة بالمخرج كولن تيغ فكانت ليعطي الفيلم هوية بصرية جاذبة.

إلا أني أثناء مشاهدة الفيلم، لم أشعر بالملل صدقًا، ولكن لم أجد فيه ما هو مضحك إلا في مرة أو مرتين، الكثير من النكات المجانية السريعة وذات النمط نفسه لإبراهيم في إلقاء النكت الذي رأيناه في من هو ولدنا بجزءيه، والكارثة المسماة الخطة ب ويوميات رجل عانس، وأخشى أن يرتاح إبراهيم لتلك المنطقة ويبدأ في إعادة نفسه في كل عمل.

ولم يكن للشخصيات الأخرى أي دور كوميدي، بل لم يكن لبعضها أي دور درامي أو أي دور آخر. لم يكن للممثل محمد القحطاني أي دور كوميدي، وذلك قد يكون مقبولًا لا سيما وأن العمل قائم على بطل كوميدي واحد "يشيل الليلة"، فيحتاج هذا الممثل إلى من يهيئ له النكتة ويلعب دور المساعد لتأثيث فضاءها، لكنه لم يقم حتى بذلك، كذلك الأمر بالنسبة للممثل فيصل الدوخي الذي يجيد الأدوار الدرامية أكثر بكثير من الكوميدية منها، أما سبب وجود فهد البتيري في الفيلم فقد يعود للصداقة بينه وبين إبراهيم، لم أستطع إيجاد سبب آخر.

لا أود أن أطيل – وأنا قايل هذي مو مراجعات – ولا أريد أن أكون قاسيًا، ولكن سعيد بانتصار العمل القائم على جودة المنتج وبناء النص والصدق والأصالة على الأسماء والكتابة المفتعلة.

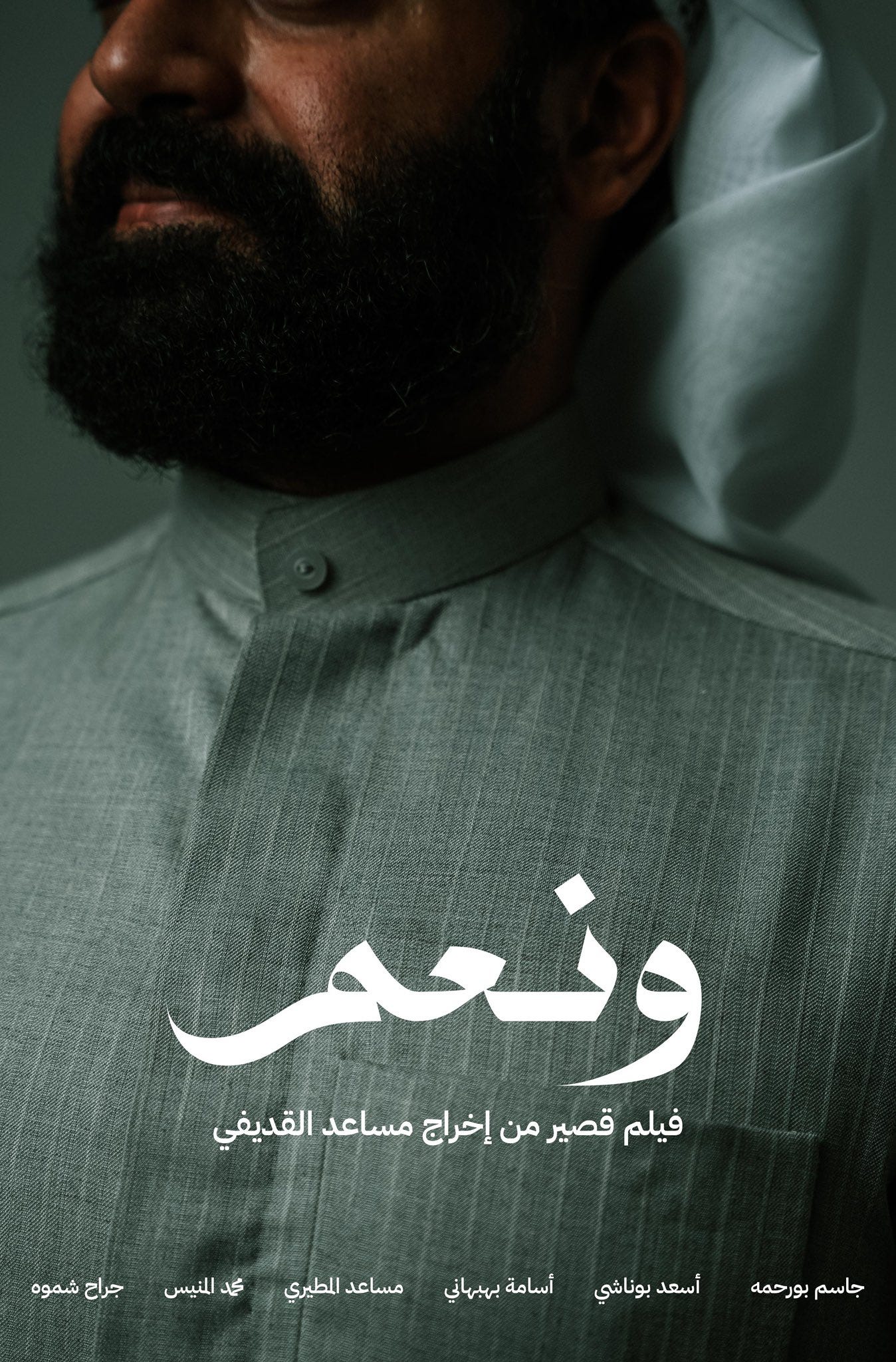

فيلمي "الإشارة" و"ونعم".. فن الحكي

شاهدت فيلمين كويتيين قصيرين في هذه الدورة، الإشارة و ونعم، ونستطيع أن ننتقد ونكون قاسين حيال الكثير من الجوانب في هذين الفيلمين إلا أن شيئًا لافتًا في هذين العملين قد غابا عن الكثير من الأفلام السعودية القصيرة الأخرى، المتعة وشد الانتباه، وهي عنصر رئيس لكن يغيب كثيرًا عن الأفلام السعودية القصيرة. قصة الفيلمين بسيطة جدًا، مباشرة، وكذلك موضوعيهما إلا أني شاهدت الفيلمين براحة كبيرة وانجذاب ومتعة، وهذا ما غاب عن الفيلمين اللذين تلاهما.

قد يقول أحدهم هي أفلام قصيرة ومن اليسير ألا تفقد تركيزك أثناء مشاهدتهما، ولكن هناك أفلام قصيرة أخرى قادرة على طردي من فضاء الفيلم وفقد تركيزي واهتمامي بشخصيات العمل والأحداث وكل شيء، دقيقتان فقط.. and I’m already zoned out. تكمن الإجابة في ظني في فن الحكي storytelling.

نعم، تُظهر الكثير من الأفلام القصيرة هذا الخلل لأن الكثير منها تجارب أولى، وفن الحكي تمامًا مثل بقية المهارات العملية التي لا تُتقن إلا بالممارسة، الكتابة وإعادة الكتابة، ويظهر ذلك جليًا في الأفلام القصيرة أن هناك خللًا واضحا في جذب الانتباه، والذي هو ليس إلا عرَض لمشاكل في فن الحكي والنص.

هذه المشاكل تتنوع بين عدم ضبط الإيقاع، مثل أن يكون بطيئًا جدًّا أو غير متناسب وأحداث العمل الكثيرة أو القليلة، وأحيانا تكمن المشكلة في ضبط التكثيف، وأحيانًا يتعلق بالحكاية ذاتها، بل هناك الكثير من الأفلام القصيرة التي لا نستطيع أن نعرف ماهي القصة التي تريد أن تحكيها، تبدأ بشيء وتنتقل إلى شيء آخر، وكأن صانع العمل بعد أن كتب حدوته بالكامل لم يوفق في اختيار ذلك الجزء الذي سيعرضه منها في الفيلم، وترْك الباقي في الـ backstory أو بعد أحداث الفيلم. والأسوأ هو غياب كتابة الحدوتة من صانع الفيلم، أو المعالجة الدرامية، وهذا ما يؤدي إلى تبعثر الفيلم وضياع المشاهد معه.

والأسوأ هو تغير الجنر في منتصف الفيلم مما يخلّ بالعقد الضمني بين الفيلم والمشاهد، كأن يبدأ الفيلم بجريمة قتل مما يوحي بأننا على موعد مع فيلم من نوع "من القاتل؟" والانتهاء بفانتازيا حول مخلوقات فضائية. أما بالنسبة لهذين الفيلمين القصيرين فإن القصة واضحة جدًّا، قصيرة جدًا، مباشرة دون تفرعات، نتتبعها من بدايتها إلى النهاية دون تمطيط.

من المناسب الآن أن نتحدث عن "شرشورة"

فيلم شرشورة من الأمثلة المناسبة لإبراز بعض الأخطاء الكتابية للعمل الأول. يبدأ الفيلم بمشهد لو حذف بالكامل لكان أفضل، تمنيت لو أُعيدت كتابته. المشهد هو حفل زفاف نسائي في خيمة، وامرأة حبلى تأتي وتصب البنزين على الخيمة وتقوم بإحراقها، وتلد فور انتهائها it’s all about timing babe.. ودون أن نكترث للتفاصيل نرى في المشهد التالي بعد الكارثة رجلًا يرفع طفلًا رضيعًا في قماطه من على إحدى الجثث المتفحمة.

لست ممن يستمتع بالإشارة إلى لامنطقية الأحداث، ولكن بعضها مزعج خاصة إذا كان بالإمكان تجنبها. أعرف أن رغبة المخرج في بناء الفيلم على أن يبدأ بولادة وينتهي بموت مغرية جدًّا، لكن لا ينبغي لها أن تكون على حساب عناصر رئيسة في الفيلم كالحبكة ومسار الأحداث، وفيلم "شرشورة" ليس من الأفلام التجريبية أو الفنية البحتة القائمة على توليد المشاعر والتكوينات والمتناظرات البصرية، بل هو فيلم يعتمد بشكل رئيس على الحبكة، ولذلك من الخطأ أن تعطى أولية للثيمات والمتقابلات الرمزية على حساب سير الأحداث ومنطقيتها.

الشيء الآخر، شعرت أن الجنر أو أجواء الفيلم تبدلت على نحو غريب نوعًا ما، مما أربك قدرتي على الاندماج معه وأخرجني من عالمه. بدأ الفيلم بجريمة انتقام، ولكن المخرج أبعدنا عن ذلك العالم فلم يكن هناك تحقيق ولا شرطة ولا شيء في هذا الفضاء، ولا بأس في ذلك، ولكن بعد متابعة بطل القصة الذي حل محل أبيه في وظيفته وهي نقل الموتى في الشرشورة، بدأنا عالمًا هو الآخر مربك في حد ذاته، عالم يقع بين الإثارة والدراما النفسية من جانب، وفانتازيا الجن والأرواح من جانب آخر.

الفكرة جيدة في ذاتها، وهذه العوالم رائعة لصنع فيلم جيد، إلا أن الفيلم لم يوفق في اختيار القصة التي يحكيها، أو أنه اختارها ولكنه تاه في بناء العالم المناسب لها وتأثر برغباته في إقحام ما كان بإمكانه الاستغناء عنه. لعل المخرج كان متحمسًا لفكرة مشهد حرق الخيمة، لكن لو بدأ الفيلم بقصة البطل مباشرة وبقيَ في عالم التواصل مع الأموات لكان أكثر اتساقًا ولتمكن من ضبط إيقاع الفيلم بشكل أفضل.

فيلم ميرا ميرا ميرا

ميرا!🎬

ميرا ميرا 🤷🏽♂️ ميرا🤐 ميرا ميرا🚜🏙️ ميرا ميرا 🫵🏻 ميرا ميرا ميرا 👩🏽❤️👨🏽

ميرا 👍🏻

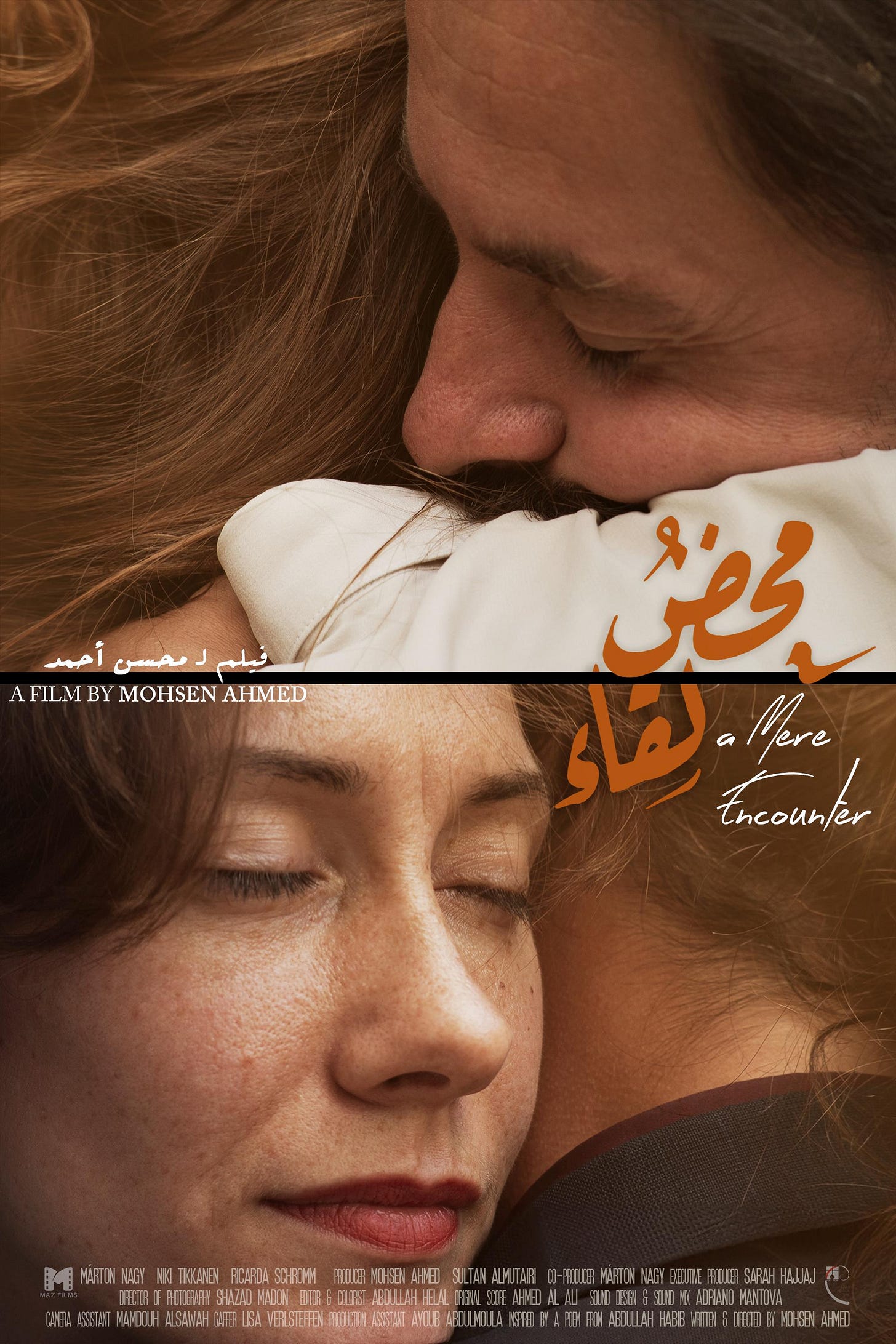

محض لقاء.. عابر ومش عابر

فيلم محض لقاء هو من تلك الأفلام التي ينبغي مشاهدتها أكثر من مرة، لأن مرة واحدة لن تكفي وسوف تشعر أن شيئًا ما فاتك منها. يحكي الفيلم قصة التقاء غريبين، رجل وامرأة، في أربعة سيناريوهات، اثنين منهما حقيقي واثنين متخيلين.

لا أخفي محبتي لهذا النوع من الأفلام التي تظهر أن صانعها غير معني باللعب وفق قواعد لعبة محددة تضمن لك تلقي محدد، وإنما يعيد فكرة الأفلام القصيرة إلى نقطة سابقة، حيث كانت أدوات للتجريب (عمل طليعي يتجاوز ما هو معتاد وسائد ويتحدى وسائل التعبير التقليدية)، وأيضًا أدوات للتجربة (اختبار طرق سرد الحكاية أو بعض التقنيات الثانوية كالتلوين وغيرها)، وفيلم محض لقاء قام بالاثنين. على سبيل التجريب، استخدم الفيلم الصور الفوتوغرافية كوسيلة لسرد إحدى السيناريوهات وكذلك استخدم التباين اللوني لضبط التلقي عند المشاهد ومعرفة ما هو حقيقي وما هو متخيل.

يعيب الفيلم، ولعل ذلك عيوب كل الأفلام التجريبية، عدم اكتراثها بالمتلقي، أو لو استخدمت مصطلح الصديق عبد الله العقيبي لقلت أنها "تضحي بالمتلقي". ولذلك وقعت في الملل في بداية الفيلم وفقدت تركيزي قبل أن أسترجعه في نهايته، فالفيلم لا يبدأ بطريقة تجعلك مشدودًا لمعرفة ما سيحدث (ذات النقطة التي ذكرت في فن الحكي)، ولكن قد يبرر الفيلم ذلك بأنه تجريبي وغير معني ببناء قصصي جاذب وإنما يلعب على وتر المشاعر المختلفة التي تقترحها السيناريوهات. المشكلة في مثل هذه الأفلام التي تفهمها بشكل أكبر عند انتهائها هو عدم قدرتك على معاودة المشاهدة، وإنما انتظار توفرها لاحقًا لخوض تجربة تلقي أفضل، فهذه الأعمال تستثمر في المشاهدات الثانية والثالثة لها، ولذلك قد تُظلم في المهرجانات التي لا تتيح لك ذلك.

فيلم انصراف.. اللي ما نحبو نطلّعو فقي

باستثناء الأعمال الكوميدية الخالصة، أكره رؤية انقسام شخصيات العمل على طيف الذكاء والغباء، يندر أن أرى شخصية غبية في أعمالي المفضلة، بل هي شخصيات ذكية ولكن كل على طريقتها، وذلك ما يبدو أقرب إلى الواقع.

ما أقصده بالذكاء هي تلك القيمة المقابلة للسذاجة المفرطة، يحمل الناس في المجمل حس ذكائي من خلاله يرسمون مخططاتهم الصغيرة والكبيرة، بل حتى للحيوانات نظام تقديري sense of assessment غريزة ذكائية تستخدمها في تقدير المواقف. لو وضعت فخًّا لاصطياد حيوان ووضعت كاميرا لتراقبه، ستجده يأتي متوجسًا، ويبدأ بالدوران حوله، ومن ثم محاولة ملامسته، ومن ثم رمي الأشياء لاختبار هذا الفخ، كل ذلك ضمن نظام غريزي لتقدير خطورة الموقف risk assessment، ذلك هو الحيوان فكيف بالإنسان..

في مسلسل Succession مثلًا، هناك شخصية غريغ، الولد الطويل و"الأبله"، وهو ليس بأبله على الإطلاق وإن حمل السمات النمطية له، ولكننا نراه يخطط ويتآمر وينفذ ويستبق الأحداث، وكذلك جميع شخصيات العمل على اختلافها، كلها ذكية ولكن فيما يتناسب مع شخصيتها وخلفيتها الدرامية. نرى في كثير من أعمالنا العربية أننا لا نزال نرسم شخصياتنا على ثنائية الغباء والذكاء، ولست بصدد رفض هذه الطريقة بالكلية ولكن أعتقد أن كتابة شخصيات جميعها ذكية ولكنها مختلفة فكرة أكثر واقعية، ويجعل من الفيلم مادة أعمق.

هناك انقسام طولي وواضح في فيلم انصراف بين تلك الشخصيات الجيدة والمحبوبة والخيّرة والذكية (المتمثلة في الطالبات)، والشخصيات السيئة والمنفرة والغبية (المعلمات). قد تكون هذه الثنائية جيدة على الورق من حيث إبراز شكل من أشكال السلطة الهرمية التي عانى منها المجتمع في فترة ما، ولكن لم يعجبني الفيلم على الإطلاق إذا بدا مباشرًا مما جعله وعظيًّا بشكل صرف، يسعى جاهدًا لأن يقول ما يؤمن به صناع العمل في بروباغاندا رديئة.

هذا الانقسام الميلودرامي والأخلاقي دائمًا منفر، ويتطلب الإفراط في إبراز الجانب السيء لمن لا يروقنا. محاولة تفهم شخص ما هي شكل من أشكال التعاطف. في ظني، إن لم نكن مستعدين للتعاطف من شخصية درامية فمن الأفضل عدم كتابتها، لأن النتيجة تنتهي بالضرورة إلى الانتقام منها، وهذا ما حدث في فيلم انصراف.

وهذا ما رأيته بشكل جلي في شخصية المعلمة أو المديرة في الفيلم التي قامت بتقديم دورة حول تغسيل الميت، كان أداؤها التمثيلي ولغة جسدها متطرفة في إبراز غباء الشخصية، تمشي بشكل كاريكاتوري، وهو ما يزيد من نفور المتلقي من العمل الذي يعطي انطباع وكأنه يريد أن ينتقم من فكر ما. لا يهم اتفاقنا أو اختلافنا مع الفكر المُنتقَد ولكنه يخرج العمل بشكل منفر وغير فني.

معالجة الموضوعات الثقافية في الأفلام أمر لا بأس به – بالنسبة لي على الأقل – ولكنه يتطلب قبل كل شيء تراكم معرفي وثقافي غزير جدًّا يساعد في غور الموضوع بدل الوقوف على سطحه، ومن ثم معالجته دراميًّا إلى حد تبطينه وإظهار حبكة أخرى على السطح تتوازى معه، لتجعل المشاهد يتلقى العمل على مستويين اثنين، مستوى الحبكة على السطح ومستوى المادة الثقافية في عمقه.

نكتفي بهذا القدر، كان أسبوعًا عظيمًا، استمتعت في كل لحظة فيه، وربما تأتي الفرصة للحديث حول أفلام أخرى مستقبلًا، خاصة فيلم “ثقوب” للمخرج عبد المحسن الضبعان، إذا تسنت لي الفرصة لمشاهدتهم مرة أخرى.