مخرجون شكلوا حسي الفني: بيرغمان، الذي يصب نفسه فيلمًا

للمكان والبيئة دورٌ كبير في تلقي ما نقرأ ونشاهد. شاهدت أفلام المخرج السويدي إنغمار بيرغمان أثناء دراسة الماجستير في كندا، في شقتي الحميمية في داون تاون مدينة كالجاري، حيث الحياة هانئة وكل شيء في مكانه الصحيح، حياتي الأكاديمية والاجتماعية والمادية كلها في أفضل حال، مما يسمح برفاهية استهلاك الموضوعات الفلسفية والوجودية، نعم كثير ممن يستهلك مثل هذه الموضوعات يفعل ذلك عن ترف، إما في الوقت أو المادة أو أي شيءٍ آخر. تخيل أن يشاهد من هو في بلد منكوب وحالة رثة أفلامًا حول الموت والوجود والعلات الذهنية والتشوهات النفسية ضمن أجواء كئيبة وسوداوية، "هوّا نائص؟"

وقفت على تلك المسافة الآمنة وشاهدتُ جلّ أعمال بيرغمان. أقسّم أعماله بين ما هو ديني وما هو نفسي، ولعل ذلك هو التبويب المعتمد في المدونات الشائعة. أحببت في حينها أعماله النفسية، وبدرجة أقل أعماله الوجودية ذات الطابع الديني، وقد يعود ذلك للمرحلة العمرية التي كنت فيها، وأيضًا المنطقة الثقافية التي كنت قابعًا فيها. لو شاهدت أعماله أثناء دراسة البكالوريوس مثلًا لربما أُعجبت بها فقد كنت أقرأ كثيرًا في كتب التجديد الديني وقتها. (بيني وبينكم، أعتقد أن الكثير من مطاوعة المنطقة يحبون بيرغمان لهذا السبب..)

أعتقد أن تلك مرحلة خاضها الكثير من أبناء جيلي وخاصة ممن ينتمون إلى ذات المعتقد، قرأنا جميعنا كتب علي الوردي مثل وعاظ السلاطين ومهزلة العقل البشري ودراسة في سوسيولوجيا الإسلام وله أيضًا كتب أخرى لا تصب مباشرة في موضوعات التجديد الديني. تحمل كتبه الدينية طابعًا ساذجًا ولكن بساطتها كانت جاذبة لنا وخطوة أولى لكي نجرب مساءلة تلك العلاقة الضبابية بين ما نعتقد وما نعيش على المستوى الفردي والجمعي. كذلك كتب علي شريعتي التي تُسائل هوية وقيم المذهب نفسه مثل كتاب التشيع العلوي والتشيع الصفوي وبعضها شعبوي أكثر مثل النباهة والاستحمار، وبعضها الآخر لم يكن يصب مباشرة في موضوع. التجديد مثل كتاب مسؤولية المثقف، إلا أن قارئه يفهم أن شريعتي يقدم المثقف كبديل للمتدين، وبالمناسبة.. جميع هذه الكتب كانت عبارة عن محاضرات فُرّغت لاحقًا في كتب.

هناك أيضًا كتب عبد الكريم سروش مثل الدين العلماني، وكتّاب آخرين كثر ممن يندرجون تحت الاهتمام ذاته. لا تزال بعض كتاباتي ومراجعاتي حول هذه الكتب موجودة فأنا لست ممن يحذف كتاباته السابقة خجلًا وكأنه يحاول أن يخفي ماضيه، بل هي صيرورة طبيعية في رحلة المعرفة والتعلم، وعبرة مستمرة بأن أتواضع دائمًا أمام المعرفة، ولكن لن أضع روابط تلك الكتابات (اتعب على نفسك ودوّر..)

لم تكن هذه الكتابات وجودية بالمعنى الفلسفي المتعارف عليه في حقل الفلسفة، ولكن بسبب ارتباطنا الوثيق بالدين وتشكيله كل جوانب حياتنا وتنظيمه لها، فإننا لا نرى الحياة إلا عبر عدسة الدين، هو الناظم الأول والأخير في كل قرار وتفصيلة في حياتنا، ولذلك مساءلة أو إعادة قراءته وقراءة نصوصه أو “تجديده” هو في حد ذاته عملية وجودية منهكة. ما أود قوله هو أني لو شاهدت أفلام بيرغمان في تلك الفترة، لكنت في المنطقة الثقافية الملائمة للإعجاب بتلك الأفلام، ولكنت في حينها أحمل الذهنية المناسبة للاهتمام بها، وهذا مثال آخر يفيدني في التذكر أن للذات دورٌ كبير في استنطاق النص وذلك ما يشكل تلقينا للأفلام وليس الأمر ملقى بالكلية على عاتق النص أو الفيلم.

أنا مدين لفيلم الختم السابع الذي أعطى تلك الخاتمية closure لبيرغمان كي يلقي وراءه هذا الموضوع، ويسمح لنفسه بالتحرر من خوف الموت والمأزق الوجودي الذي عاشه، وذلك لأن مفضلاتي من أفلامه جميعها جاءت بعده، بل حتى الفيلم نفسه الذي قد يكون المفضل لدى الجميع لم يرق لي كثيرًا، ووجدت في أفلامه الأخرى تناولًا قد يكون وجوديًّا ولكنه في منطقة أخرى، ويغلب عليه الطابع النفسي.

أول الأفلام التي أود الحديث عنها وهو المفضل لدي على الجميع وهو فيلم سوناتا الخريف. لم يتخلص بيرغمان من همه الوجودي تمامًا وإنما نقله إلى منطقة أخرى تختلف عن تلك المنطقة العقائدية والدينية، هنا يقوم بيرغمان بمساءلة قيمة وجودية مقدسة لا يسهل نقدها وهي الأمومة.

الفيلم عبارة عن لقاء بين أم وابنتها بعد فترة انقطاع، يتحول هذا اللقاء إلى مواجهة صدامية بينهما. الأم عازفة بيانو معروفة تسافر وتقيم الحفلات على الدوام، تاركة ابنتها الكبرى وابنتها الأخرى المعاقة، وأكثر من ذلك أنها تخاف من هذه الأخيرة وتتجنب ملاقاتها ولا تعرف كيف تتصرف معها. قد نرى من ظاهر الفيلم انتصار الابنة أخلاقيًّا على أمها التي تجاهلت دورها الأمومي، وجعلت من ابنتها أمًّا في وقت مبكر وفي ظرف غير اعتيادي، إلا أن على الجانب المقابل قد نسائل هذه القيمة التي يُنظر لها المجتمع بقدسية، ويرمي بكل امرأة لا ترغب في الإنجاب في دائرة الشر المحض، ولا يُقبل من الأمهات أي تبرير أو زلة أو تأثر. إلا أن بيرغمان يقلب الأمر مرة ثالثة لصالح الأم – وربما ضدها – حين نرى كيف أن ما ظهر على أنه انتصار أخلاقي للبنت على أمها في الفيلم ينقلب مرة إلى أخرى إلى خسارة وهي تكتب رسالة اعتذار لها في نهاية الفيلم، وكأن أمها وكل أم "سيئة" تكون منتصرة على الدوام في مثل هذه المواجهات، لأن المجتمع ذاته الذي أثقلها بمسؤوليات مثالية لا تُحتمل أعطاها أيضًا الانتصار الأخلاقي الدائم على أبنائها، وهذا هو سبب الشعور بالذنب عند ابنتها في نهاية الفيلم.

يدور الفيلم من كان واحد، المنزل، وفي صالته أغلب الوقت. تروق لي مثل هذه الأفلام خاصة مع المخرجين الذين يستطيعون التعامل بأريحية وبراعة مع التكوينات السينمائية المختلفة Blocking، أي تحديد حركة الممثلين ووجودهم داخل الإطار، ولأن المكان محدود وضيق، تظهر براعة المخرج في توظيف كل التفاصيل ليحكي قصته بصريًّا ويبقي على اهتمام المشاهد، مما يضطره أيضًا إلى التجريب، وهي منطقة تعجبني دائمًا.

أما عمله الآخر المفضل لدي فهو عبر زجاج مظلم. كانت مشاهدته تجربة ثقيلة علي.

يتناول الفيلم موضوعات مختلفة مثل العائلة المفككة والاعتلال النفسي، كذلك يتسلل موضوع الدين من "شقوق" الفيلم. هذا أول أفلام بيرغمان الذي أبقاني متعلقًا به لفترة ليست بالقصيرة، حيث جميع الصراعات عند الشخصيات ذات طابع معقد ومتشعب بالنسبة لي.

تقرر أسرة متفككة قضاء عطلة في جزيرة بعد أن تغادر الابنة المصحة بعد تشخصيها بالشيزوفرينيا، وهي في حالة تدهور ذهني. الأب محب للفن والكتابة أكثر من أبنائه ولكنه مصاب بحبسة الكاتب، والابن يشعر بالتهميش والإهمال من قبل والده، أما زوج الابنة فهو مصاب بإحباط جنسي بسبب زوجته المصابة بمرض ذهني عضال.

يتضافر هذا النسيج من الموضوعات الصعبة بشكل متقن في خطوط السرد لكل شخصية، ويندرج كل صراع ذاتي للشخصية ضمن الثيمة الكبرى للفيلم؛ وهي العائلة المتفككة الواقفة على جرف السواء العقلي والجنون، العائلة التي تتحدث ولا تتواصل. العلل النفسية للابنة (الشيزوفرينيا) والأب (النرجسية وحب الذات) والابن (ضعف الثقة والضعف) والزوج (الكبت الجنسي والإحباط) تجعل من التواصل بين أفراد العائلة الواحدة منكسرًا، تحبسه الجدران، وقد لا يكون من شيء بإمكانه أن ينقذهم سوى تلك الشقوق التي تأتي منه؛ الرب الذي كانت تظن الابنة أنها تستمع إليه.

الجميل في أفلام بيرغمان أنها قصيرة، تتجه بشكل مباشر إلى موضوعاتها ولكنها في ذات الوقت ثقيلة، وتنتهي بخواتم لخطوط سردها بشكل متقن، مما يجعلها تظهر أنها سهلة، بينما هي سهلة ممتنعة.

ينتهي هذا الفيلم بخواتم مناسبة لجميع الشخصيات حيث تقرر الابنة البقاء في واقع واحد عوض التيه في واقعيات خيالية كثيرة، وتعود للمصحة، ويحصل الابن على أول حوار تواصلي سليم بينه وبين أبيه الذي لم يكن يتجرأ على التواصل معه إلا تلميحًا من خلال المسرحيات الذي يكتبها، إذ حدثه أبوه عن دور الحب في إصلاح ما لم يمكن إصلاحه، وينتهي الفيلم بالجملة الذي أتذكرها دائمًا حين يتلفت الابن كما لو حقق إنجازًا ويقول.. "أبي تحدّثَ معي!"

لطالما فكرت في هذه الأفلام وما يجذبني من موضوعات وثيمات، وأتعجب من العشوائية التي تجعل من أي شخصين قادرين على الالتقاء في نقطة فنية ما، تمامًا كما ذكرت في مقالة كيسلوفيسكي السابقة.

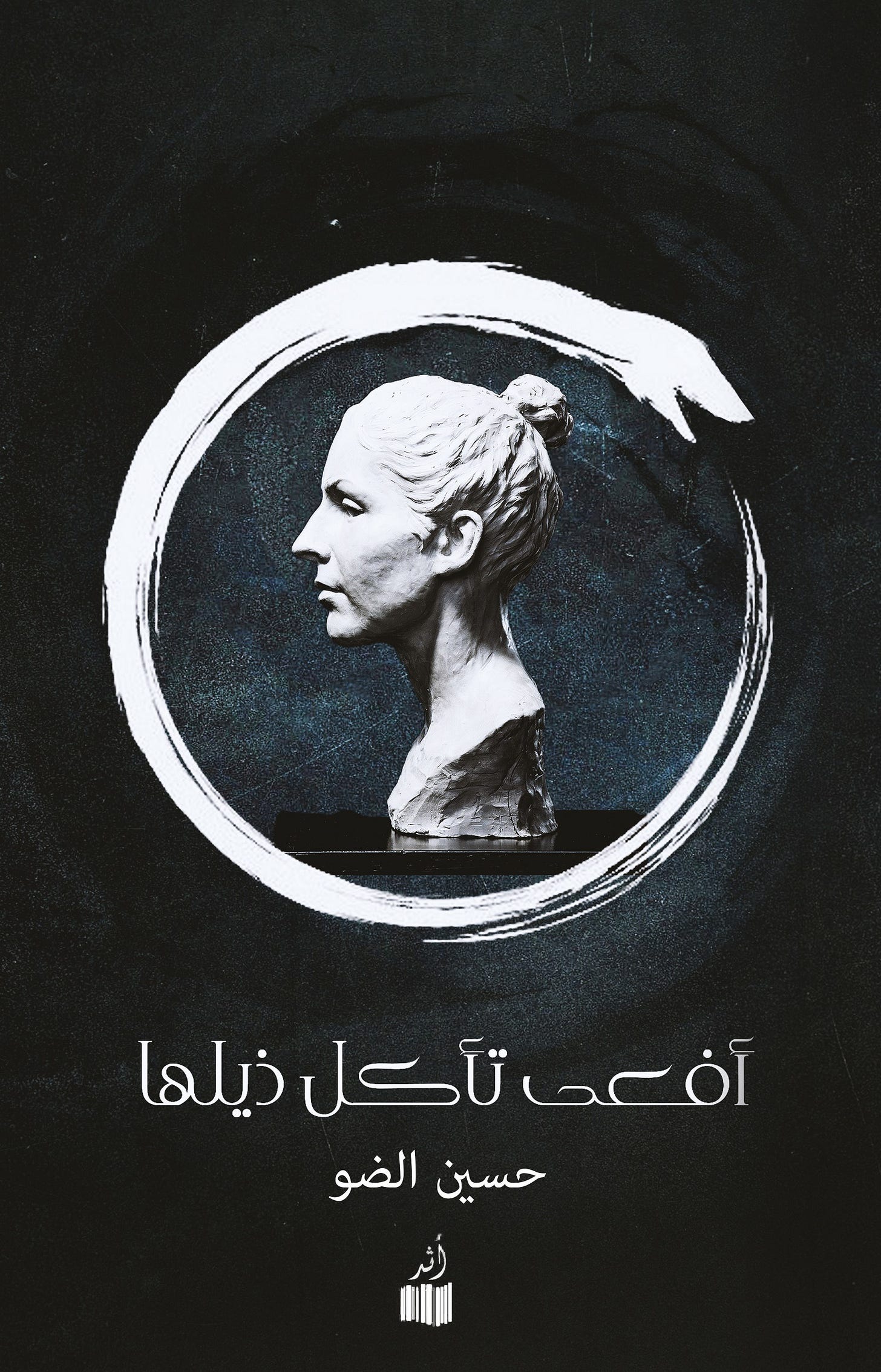

كتبت روايتي القصيرة "أفعى تأكل ذيلها" أو مسوداتها التي لم تتغير كثيرًا عن النسخة النهائية من حيث الموضوعات والثيمات الرئيسة قبل مشاهدتي لهذه الأفلام، بل ربما حتى قبل معرفتي ببيرغمان نفسه. إلا أن ثيمات الرواية تتقاطع بشكل مريب جدًّا قد تشككني في استنساخ تلك الأفكار لو أني شاهدت الأفلام قبل الكتابة. كتبت في الرواية حول الأسرة المفككة والاعتلال النفسي لابنها (أيضًا مصاب بالفصام)، ونرجسية الأب وأشياء أخرى بكل تأكيد، إلا أن هذا التشابه مريب، وقد يكون هذا السبب وراء إعجابي ببيرغمان كثيرًا، ربما لأننا نهتم لذات الموضوعات ونطرح أسئلة متشابهة، ولكن في الوقت نفسه قد تكون تلك هي إحدى نتائج عملية "التذاوت" وأن ما أزعمه موجود في الفيلم قد يكون موجود عندي، وهذا الطرح ليس إلا توالد أفكار في حركة تزامنية مستمرة بين ما في رأسي وما في الفيلم لدرجة يصعب فيه فك هذا الاشتباك بين المصدرين المولدين للأفكار.

يذكرني بيرغمان دائمًا بفكرة أساسية لكننا لسبب ما في هذا العصر نغفلها، فهي إذ تنطبق عليه قد تنطبق على كل من نشير إليهم بعظماء السينما والفن عمومًا، وهي الانطلاق من الذاتية المحضة، وأن الفن أساسًا ليس حرفة قابلة للهندسة كما تقوم بعض المؤسسات تجاه الجينات والمجتمع وغيرها.

هناك تقاطع كبير بين حياة بيرغمان وأعماله فهو يتحدث عن التواصل السليم في العلاقات العائلية مثلًا – والذي تناوله كثيرًا في أفلامه حتى بات ثيمة كبيرة جدًّا تظلل جلّ أعماله – سابرًا أغوار ذاته بصدق، طارحًا أسئلته ومخاوفه، ومعبرًّا عن ذلك بأسلوب ذاتي بحت، وفي الوقت ذاته يعمل كثيرًا مع أفراد عائلته، أخته وأبناءه وليڤ أولمان التي لعبت دور الابنة في سوناتا الخريف وأفلام أخرى، أي أن هناك تقاطعًا بين حياته الحقيقية وثيمات أعماله، خيطًا رفيعًا بين فنه وواقعه، لا يستنسخ هذا إلى ذاك وإنما يستخلص من التجربة ما يمكن أن يُصاغ فنًّا. لم يكن الفن بالنسبة إليه لا لعبة ولا سترًا، بل تستطيع أن تراه في أعماله دون حرج، مسائلًا الكثير من واقعية السينما وتخييلها.

سأكتفي هنا بذكر أحد أفلامه الأخرى التي أحبها دون مناقشته، ولا أظن أني أستطيع تناوله بشكل تحليلي، بل أتذكره دائمًا كفيلم تشاهده في ظهيرة هادئة، وتتأمل حياة رجل عجوز يعود بشريط ذكرياته على حياته كلها، وهو في رحلة برية إلى محفل ليُكرم ويتحصل على شهادة فخرية. أتذكر هذا الفيلم على أنه تجربة شعورية أكثر منها فلسفية وإن كان يتناول فكرة الموت لرجل مسن على مشارف مغادرة هذا العالم وهي فكرة في غاية الكلاسيكية فيما يخص الموضوعات الوجودية، الفيلم هو التوت البري.

يذكرني بيرغمان دائمًا أن العمل الذي لا يشبهني، لا يستحق أن يُكتب ولا أن يُصنع، الفيلم الذي لا أستطيع من خلاله التواصل مع قارئي لا يشكل أهمية بالنسبة إلي.