مخرجون شكلوا حسي الفني: كيارستمي الذي لوى عنق التجريب بقبضة طفل

على طيف الاستحناك في السينما الإيرانية، أنا مستحنك كلاسيكي، نستطيع أن نتكلم عن المخرج الفلاني والعلاني من السينما الإيرانية إلا أني لا أستطيع إلا أن أنحاز بشكل كلي للمخرج عباس كيارستمي.

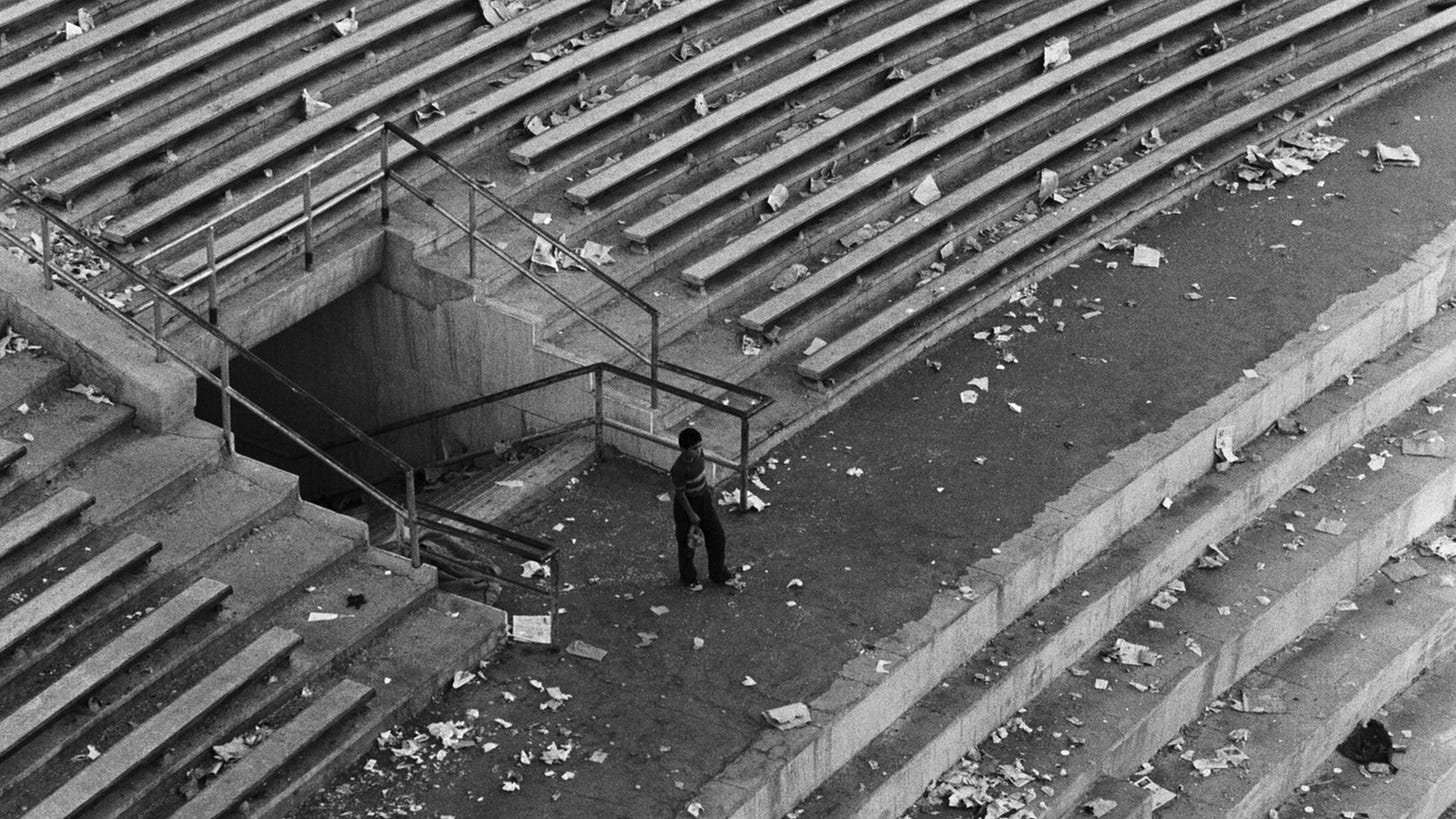

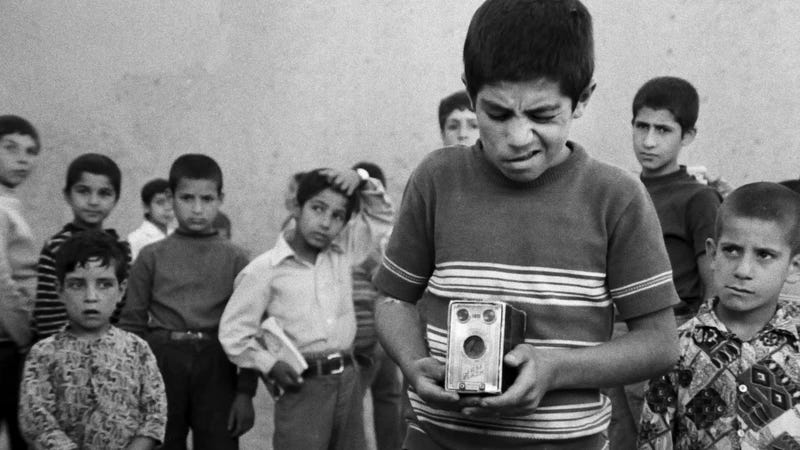

أتذكر فيلمه مسافر الذي يحكي قصة طفل مولع بكرة القدم، مهملًا دروسه، غارقًا في متابعة أخبار كرة القدم ولعبها في الشوارع. يقرر الطفل حضور مباراة مهمة في طهران التي تبعد مسافة عدة ساعات بالقطار، وينطلق في مهمة توفير مبلغ الرحلة والتذكرة من خلال خطط واحتيالات مختلفة، منها تمثيله لالتقاط صور للناس في الشارع مقابل مبلغ بسيط، بواسطة كاميرا لا تحوي على فيلم، في تسلسل سينمائي لبورتريهات متعددة ومتوالية. ينتهي الفيلم بنجاح الطفل في الوصول إلى الملعب قبل بداية المباراة بساعات ولكنه يقرر أن يغفو، ولا يصحُ إلا في المشهد الختامي وهو يرى مخلفات الجماهير الذي غادروا بعد انتهاء المباراة، والطفل يظهر صغيرًا وسط ضخامة الأستاد، تاركًا لنا التفكير في ردة فعل الطفل الذي فاته ما حلم به طول عمره.

أتذكر دائمًا هذا الفيلم بوصفه مثالًا لأحلام وخيبات الأطفال الصغيرة، الضخمة جدًّا في نظرهم، ومن يعرف كيارستمي يعلم أن غالبًا ما يظهر الأطفال في أفلامه، معطيًا إياهم أدوارًا رئيسة وربما البطولة، وهذا ليس إلا جزء من اهتمامه بالعمل مع ممثلين غير محترفين، أو لأقل مع أناس عاديين ليسوا ممثلين، وتلك طريقته في أن يكون صادقًا مع نفسه وأصيلًا لفنه.

هناك أيضًا فيلمه أين بيت صديقي؟ الذي يحكي قصة الطفل الذي أخذ عن طريق الخطأ كتاب صديقه في المدرسة، وهو يعلم أن هناك فرضًا مدرسيًّا عليهما تسليمه في اليوم التالي، ولن يتمكن صديقه من حل الواجب، وما يزيد التوتر لدى الولد أن المدرس قد وبخ الطالب نفسه ذات اليوم وجعله يبكي. يستطيع كيارستمي أن يرسم عالم الأطفال بكل هواجسه التي تبدو تافهة للكبار. ما الذي يترتب على فرض مدرسي لطفل في الابتدائية؟ لا شيء، إلا أن الأمر بالنسبة للطفل عالم وعر من المشاعر وتأنيب الضمير والتوتر، ورحلة معقدة من التخطيط والتنفيذ لحل تلك المصيبة.

أتذكر مشاهدتي لفيلم البالون أبيض للمخرج جعفر بناهي وكتابة كيارستمي بعد تخرجي من الماجستير وعودتي في عام ٢٠١٩م، وهو أيضًا من بطولة طفلة في الخامسة من العمر حينها، أثار فضولي إتقان التمثيل لهذه الطفلة حتى بحثت عنها في محركات البحث لأرى ماذا قدمت من أعمال أخرى، لأفاجأ بأنها لم تحترف التمثيل أصلًا بل أنها في برنامج الزمالة لما بعد الدكتوراة – وقتها في عام ٢٠١٩م – في علم الأعصاب في جامعة كالجاري حيث درست وتخرجت! أي لو أني بكرت في مشاهدة الفيلم عدة أشهر لتمكنت من التواصل والحديث معها حول تجربتها بشكل مباشر.

على كلٍّ..

إن كان كيسلوفيسكي يعمل على مستوى الثيمة كي يسمح لنفسه بإعادة تعريف المعجم وفق معطيات تراكمه المعرفي وتجربته الحياتية ليصنع عملًا يشبهه، وإن كان بيرغمان يصب مخاوفه وهواجسه الفلسفية بشكل خام في نسيج وجودي نفسي كي يسائل القيم الكبرى التي تشغله، فإن كيارستمي على كل ما تحمل أفلامه من ثقل موضوعاتي إلا أنه يستند بشكل كبير على الشكل وهو ما يعطي بُعدًا إضافيا عميقًا لأفلامه التي يظهر بشكل جلي أنه يتناول من خلالها موضوعاته الخاصة ضمن شكل تجريبي مغاير يندمج بشكل متقن وموضوع فيلمه.

لنرى بعض الأمثلة.

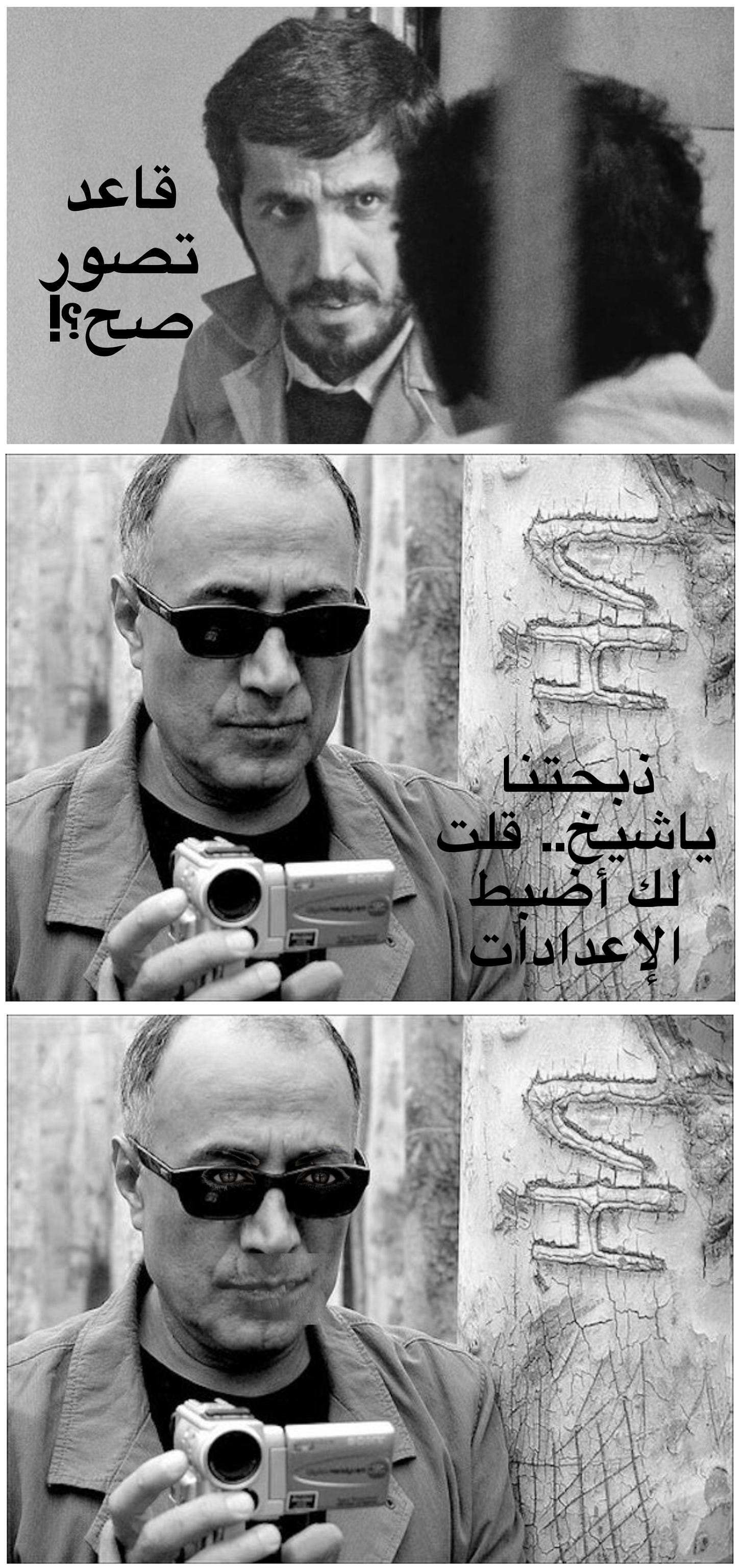

نعلم أن كيارستمي بدأ – مثل كثير من المخرجين – مخرجًا وثائقيًا، ولعل ذلك يبرر اعتياده وحبه للعمل مع غير الممثلين، وكان ذلك أول توظيف ذكي للشكل السينمائي في فيلمه كلوز-أپ. نعلم أن الفيلم يحكي قصة الشاب الذي انتحل شخصية المخرج الإيراني الشهير محسن مخملباف بعد أن التقى بسيدة في الباص من طبقة اجتماعية متوسطة أو ثرية، وظنت أنه المخرج الإيراني، فساير الشاب هذه المسرحية مستفيدًا من المكانة الاجتماعية للمخرج، فصار يزورهم ويتناول وجباته معهم.

القصة حقيقية، وأعاد كيارستمي حكيها في فيلمه، وهي منطقة تبدو مريحة له بوصفه مخرجًا وثائقيًا يتعامل مع قصة حقيقية، إلا أن التجريب الشكلي في هذا الفيلم يكمن في جلب أصحاب القصة الحقيقية والذين لم يكونوا ممثلين، وتلك هي الأخرى منطقة أخرى يحبها، ولكن الجانب الجاذب بالنسبة لي في هذا الفيلم وهو ما يجعله في منطقة تقع بين الوثائقي والروائي، وأيضًا تضعه في منطقة قد تسمح بالارتجال للممثلين هي إعادة تمثيل الذات في سردية حقيقية-روائية، لو كنت مكان الممثل الرئيس في الفيلم، هل سوف أستغل الفرصة لتحسين صورتي؟ أو لأمرر تبريرًا لموقفي؟ أنا هنا الممثل وصاحب القصة الحقيقية في الآن ذاته في مقابل أصحاب القصة الحقيقية الآخرين، سرديتي مقابل سرديتهم. هنا نرى كيف يرسم كيارستمي بعبقرية كبيرة خطًّا شفافًا بين الواقع والحقيقية على مستوى جديد يتجاوز علاقة الواقع بالخيال والتخييل المعتادة في الأدب والسينما، بل يزيد من ذلك من خلال إحضار المخرج نفسه محسن مخملباف في المشهد الختامي للفيلم ليزيد من ضبابية الحقيقية والخيال في الفيلم، فالمشهد يظهر كأنه من خلف كواليس الفيلم وليس جزءًا منه. وعلى مستوى آخر من تداخل الواقع والفيلم هو طريقة تلقيه، فهو من الأفلام التي يتغير تقديرك لها إذا عرفت القصة الحقيقية وإذا عرفت سياق الفيلم.

هذا يقودني إلى الفيلم المفضل لدي عند كيارستمي وهو فيلم نسخة موثقة، وهذا مثال آخر على استخدام كيارستمي للتجريب الشكلاني في السينما، وللمرة الثانية يقوم بكسر ثنائية الخيال والواقع، الحقيقية والتخييل وفق شروط العمل ذاته.

يحكي الفيلم حكاية ذهاب الكاتب البريطاني جيمس ميلر (وبالمناسبة، ويليام شيميل ليس ممثلًا وكان دوره هذا أول أدواره ولعله الوحيد)، مؤلف كتاب "نسخة موثقة" إلى إيطاليا في حفل توقيع لكتابه الجديد. يتحدث ميلر حول فكرة كتابه، ثم يلتقي في وقت لاحق بإحدى "معجباته"، الممثلة جولييت بينوش (واضح أحبها، صح؟) وهي صاحبة متجر لبيع الأنتيكات، ومن ثم يذهبان في رحلة بالسيارة يخوضان فيها نقاشًا حول موضوع كتابه، إلا أن في فترة سائلة وممتدة من الفيلم يحدث انزياح لموضوع الحوار ونبرته، ويتحولان من غرباء إلى زوجين سابقين، يجعلنا نحن المشاهدين متشككين إذا ما كانت هذه العلاقة بينهما حقيقية أم تمثيل أو شيء آخر.

يشكل موضوع الكتاب/ القسم الأول من الفيلم إحدى الموضوعات الأثيرة لدي؛ أين تكمن قيمة الفن، في فنيته أم في "هامش" الحكاية والسياق الذي ترتبط به؟ لماذا لا تحمل صورة الموناليزا التي تباع في متاجر التذكارات ذات القيمة المادية للوحة ذاتها في متحف اللوفر في باريس؟ الأصل والنسخة المقلدة هنا متساويتان من حيث الفن والتكوين والألوان والإتقان، الجانب الكامن في جوهر الفن للموناليزا موجود في الاثنين، فما القيمة التي تحملها النسخة "الأصلية" هنا؟ ألإن من رسمها ليوناردو دافنشي؟ وقيمتها ترتبط بارتباطها به؟ قيمة تاريخية؟ كل هذه الأسئلة تحيل إلى السياق والهامش الدائر مدار اللوحة وليست اللوحة نفسها فيما هي لوحة فنية مستقلة بذاتها.

لا يروق للبعض سحب الحديث حول الفن إلى تلك المنطقة، فهم أذكى من أن تمر إشكالية تلك الفكرة فوق رؤوسهم دون أن يعوا تزعزع الصورة الحالمة للفن والجمال في أذهانهم، ذلك الحديث ينقلهم إلى قلب ما يكرهه أنبياء الفن وأوصياء الجمال، قلب السياسية وصراع القوى وفن الممكن.

الهروب من السياسة فكرة ساذجة، السياسة تتسلل إلى كل تفاصيل الحياة، من يقول بأن السياسة لا تهمه أو لا تعنيه فهو على الأرجح يعيش امتيازًا، قد يكون ثريًّا ثراءً فاحشًا أو من طبقة اجتماعية مخملية، أو غيرها من الامتيازات التي تجعل من السياسية مؤثرًا لا يضره ويستطيع تجاهله، أما البقية -محسوبكم وشرواه - فهم ممن تتقاذفهم السياسة في كل تفاصيل الحياة وحتى الصغيرة منها.

هناك فكرة تناولها الصديق علي حمدون حول موضوع مشابه جدًّا يدور حول الفن وظروف صناعة الفيلم، اقرؤوها هنا.

عودًا إلى الفيلم والذي لو اكتفى بمناقشة هذه الفكرة في حد ذاتها لكان فيلمًا عظيمًا، إلا أن كيارستمي كما أخبرتكم يعشق أن يجعل من التجريب الشكلي طبقة من المعنى تضاف إلى أفلامه فتزيدها جاذبيةً وعمقًا.

يتحول القسم الثاني من الفيلم إلى اختبار عملي لما كان طرحًا نظريًّا في نصفه الأول، وكاسرًا لثنائية الخيال والواقع، إذ نتحول الآن إلى فيلم آخر بين حبيبين وزوجين سابقين، يتوقفان عند الفندق الذي قضيا فيه شهر عسلهما، ويستحضران ذكرياتهما معًا. جعلني هذا التغير في الفيلم أفكر إن كان ما أشاهده "حقيقيًا" أم هو تمثيل داخل الفيلم، ولكن سرعان ما ظهر السؤال في ذهني: وما هو المهم في أن أعرف إذا ما كان القسم الأول من الفيلم هو الحقيقي والثاني هو النسخة أو العكس؟ ألم أستمتع بالفيلم في المجمل بوصفه عملًا فنيًّا؟ أم أنني أُخرج الفيلم من حيزه الفني إلى حيز السياق والهامش الذي يدور مدار الفيلم؟

يقوم كيارستمي في أكثر من مرة بهذه الحيل جاعلًا من أفلامه ما يمكن أن يُطلق عليه "ميتا-سينما" أي وعي سينماه بأنها سينما، ولكن في الوقت ذاته يساءل علاقة السينما في المجمل بالواقع والتخييل، وهذا ما يجعل بعض أعماله تقبع في منطقة معقدة من الوثائقية والروائية، ولعل تلك المنطقة هي أكثر ما تشبه عباس كيارستمي.

لا يمكن لي الحديث عن كيارستمي دون التعريج على فيلمه الأثير الآخر طعم الكرز، ولعل بعضكم يستطيع تخمين أين أريد الذهاب من خلال ذكر هذا الفيلم وهو ثاني أفلامي المفضلة له. للفيلم أثر نفسي عميق على المشاهد، وثقيل في حواراته لأنها تحمل طابع يتعلق بالوجود والقيمة التي يعيش من أجلها الانسان، وموضوعات قد تسبب الاضطراب مثل الانتحار، خاصة وأن الطريقة التي يريد بها إنهاء حياته بطل الفيلم "بادي" مثيرة للريبة أيضًا.

نرى في الفيلم حديث بادي مع ثلاث شخصيات قبل أن يعرض عليهم دفنه في بقعة ما قد سبق له حفرها، عارضًا مقابلًا ماديًّا مجزيًّا، ولكن ما أود ذكره هنا، وهو ما يتناسق مع ما ذكرت عن كيارستمي والتجريب الشكلاني، هو المشهد الختامي للفيلم، والذي يصب في ذات الفكرة المتعلقة بالميتا-سينما وكسر الجدار الرابع.

في هذه المرة ينتهي الفيلم ونرى مشهدًا وكأنه لا ينتمي للفيلم، وكأنه من كواليسه كما في فيلم كلوز-أپ، نرى "بادي" وقد نجى من تلك التجربة وبجانبه فريق مصورين، نرى المكان مختلفًا عن تلك البقعة الصفراء المغبرة في الفيلم، ونرى مكانًا قد أزهر. نجى بادي وهو من حكى لنا هذا الفيلم الذي رأيناه، وكأنها حكاية داخل حكاية، فيلمًا روائيًا لبادي داخل فيلم وثائقي لكيارستمي.

كثيرة هي الأفلام التي شاهدتها لكيارستمي، ولكن لابد أن أتوقف الآن.. ولا أعلم إن كنت سأكمل مع مخرجين آخرين أو أوقف السلسلة هنا.