حبيكات هوبال

هل كان الفيلم "هوبالًا" من عبد العزيز الشلاحي ليفِد عليه نوع محدد وجديد على السينما؟

حتى بعد أسبوع من مشاهدته لم أكن أنوي كتابة مراجعة لفيلم هوبال، ليس لغياب ما يمكن أن يقال حول الفيلم، على العكس، ولكن أكره كتابة ما قد قيل سلفًا ولُتّ وعُجن بما فيه الكفاية.

شاهدت الفيلم في يوم نزوله الأول، وبقيت أفكر فيه لأيام، أحاول أن أعرف ما هو ذلك الشيء الكبير الذي يفتقده، أفكر وأحلل وأسأل وأسائل، قبل النوم وتحت الشاور وأثناء الجري، وهذا ما توصلت إليه.

“العودة إلى الأساسيات"، قاعدة مشهورة، وأحب أن أبقيها دائمًا في ذهني، وآتت ثمارها أثناء تفكيري في فيلم هوبال. العودة إلى الأساسيات خطوة مهمة عند ضياع بوصلة التفكير. عد إلى نقطة البداية لتعرف في أي نقطة بدأت تتيه. ولذلك لنبدأ من البداية.

قاعد أمغّط البداية صح..؟ بالضبط زي الفيلم.

السينما هي فن توليد المشاعر، بإمكان أي فرد محاججة هذه الفكرة عبر التعريج على شتى عناصر السينما ووظائفها وأثرها، من كتابة وسرد بصري وتمثيل وتجربة سمعية إلخ، لكن أقول أن كل ذلك يكتسب قيمته بحسب ما يبقيه في نفوسنا بعد المشاهدة، من خلال ما تولّد فينا من مشاعر، سواء كانت حزن، فرح، غضب، سعادة وضحك، اضطراب، تشتت، وأي شعور آخر اعتدنا عليه أم لم نعتد.

توليد المشاعر في السينما ركن رئيس، ولذلك جميع عناصر الفيلم تخدم هذا الأمر على طريقتها. أما الحبكة والشخصيات فهما العنصرين الفاعلين الأكثر تأثيرًا في هذا الجانب، فمن خلال وضع الشخصية في ظرف واستعراض ماضيه ومعرفة علاقاته، تجعلنا نرتبط به ونهتم لأمره، نشجعه ونرغب في أن نراه يحقق ما يريد. هذا الارتباط العاطفي مهم جدًّا في جذبنا لمشاهدة الفيلم والاستمتاع به.

كذلك الأمر مع جميع تفاصيل الفيلم الأخرى، مثل نوع اللقطة والقطع وسرعته ومتواليات اللقطات في المشهد الواحد، والحوار والمؤثرات الصوتية والملابس وغيرها من بقية التفاصيل، تلعب جميعها الدور ذاته في إضرام المشاعر، ولكن تبقى الحبكة والشخصيات أعمدة رئيسة إذا اُستغنيَ عنها فعلى عاتق صانع الفيلم مهمة صعبة للغاية في توليد المشاعر وإرسائها في ذاكرة المتلقي لبعد إنتهاء الفيلم.

تسأل لماذا هذه المقدمة الطويلة؟ فقط لكي أبرر حديثي القادم حول الحبكة، فهي سبب كتابتي لهذه المراجعة.

يُكثر مشاهدي السينما وقراء الأدب من استخدام كلمة "الحبكة" – لأنها كشخة – وهي كذلك. وبقدر ما أن مفهوم الحبكة سهل إلا أني أستغرب أحيانًا عدم تمكن الكثير من القبض على معناه، والمفهوم الذي أقدمه هنا عملي ومباشر، بعيدًا عن تنظيرات وخثاريق الدراسات النقدية (قد أفرد مقالة بهذا الخصوص، أما الآن ولغرض موضوع هذه المراجعة، فلست مهتم في الخوض في جدال مدلولاتي semantics حول الجوهر الحقيقي لمفهوم الحبكة في معناها اللدنّي الرحماني كما تنزلت على رسل السينما).

الحبكة: متوالية أحداث مدفوعة بالسببية.. بس كده أهو.

ولكن أيضًا علينا أن نفرق بين الحدث وغيره في الفيلم. الحدث هو الذي يستلزم حدثًا وراءه. مثال: خرج البطل من بيته ورأى أن سيارته مسروقة، نستطيع القول أن هذا حدث لأن الأمر يستوجب فعلًا من البطل، كأن يتصل بالشرطة أو بصديق، أو يبدأ في رحلة بحث، ومن ثم هذا الحدث الجديد سيقودنا لحدث آخر، وهكذا. متوالية الأحداث هذه هي الحبكة. نستطيع القول أن الحبكة هي عادة ما تسرده لصديقك عندما يسألك "عن وشو الفيلم؟"

ليس كل فعل حدث، وبالتالي ليس كل فعل هو حبكة. مثال: البطل يعد شكشوكة في شقته، يقطّع الطماطم والبصل ويقلّب البيض، ثم يأتيه اتصال مهم. عملية الطبخ هنا ليست حبكة، هي ظرف ولكن الاتصال قد يكون حبكة. يمكننا أيضًا أن نقول أن طبخ الشكشوكة حدث، وذلك إن كانت سببًا ينقلنا إلى حدث آخر، مثل أن يضع شيئًا في الشكشوكة ويقدمها لمن اتصل عليه عندما يذهب لزيارته. على كلّ، نختصر القول بأن الحدث يكون حبكة إذا أدى إلى حدث آخر تحت ذريعة السببية.

كنت أقدر أستخدم المثال الذي يعشقه محنكي النقد: مات الملك ثم ماتت الملكة، ليست حبكة. مات الملك فماتت الملكة من الحزن، حبكة؛ لوجود عامل السببية محركًا للحدث. لكن مثال الشكشوكة أحلى.. وألذ.

زهقتوا صح؟ خلاص الحين تبدأ المقالة.

عندما نتحدث عن عمل للمخرج عبد العزيز الشلّاحي ومفرج المجفل، فنحن قد تجاوزنا منذ فترة ليست بالقصيرة انبهارنا بهما، وذلك من باب احترام قدراتهما، فهما الاسمان الأبرز في السينما السعودية، وينبغي ألا ننظر لأفلامهما بعين الفيلم السعودي. أنا عندما أتجهز لمشاهدة فيلم لعبد العزيز فأنا أحمل الذهنية ذاتها عندما أتأهب لمشاهدة فيلم لأرنوفسكي مثلًا أو الأخوين كوين. بالرغم من فارق الخبرة الكبير بين المثالين، إلا أن إمكانات عبد العزيز وما يقدمه يتساوى مع أسماء كبيرة مشهورة. لذلك، ليس من المستغرب أن يكون فيلم هوبال على هذا القدر من الاحترافية في الإخراج، بل أود أن أشيد بالممثلين جميعهم دون استثناء، الكبار والصغار، الذين قدموا أداءً ممتازًا، وأخص بالذكر حمدي الفريدي الذي أُعجبت به منذ أن رأيت مقاطعه وسكيتشاته القصيرة، وأهنئه على نجاحه الكبير في أول عمل طويل له، وكذلك ميلا الزهراني وإبراهيم الحساوي (بالرغم من قصر دوره) والبقية جميعهم دون استثناء يستحقون المدح.

كما أيضًا أشيد بمهارة توظيف التفاصيل الصغيرة في الفيلم، مثل اللهجة والحوار، جاعلًا من المحادثات تراشقات تخبئ خلفها صراعات الشخصيات، والإتقان في توظيف ثقافة المكان من ملابس ونمط معيشة وإحالات استعارية من أمثال وتشبيهات وغيرها.

خلصنا مدح لو بقى شي؟ لا أبالغ حين أقول أن كل شيء في الفيلم متقن، ولكن هناك جزء واحد، وهذا الجزء – للأسف – ليس بالصغير ليُتجاهل.. طيب نخش في المهم.

شعرت منذ البداية، وأثناء مشاهدتي الفيلم، أن ثمة مشكلة في الحبكة (أيوة كما تناولناها فوق)، وبقيتُ أفكر في تشخيص الحالة حتى وقعت على وصف بليغ ودقيق جدًّا لوليد الجابر على إكس: "لم يبدأ ولم ينتهي"، بالفعل! استغرق الفيلم وقت طويل قبل أن يبدأ في التحرك، وبعدها ظل يتحرك بشكل أفقي بين حبكات كثيرة وقصيرة دون أن ينتهي وكأن السبب هو أنه لم يكن هناك ما حدث فعليًا كي ننهيه.

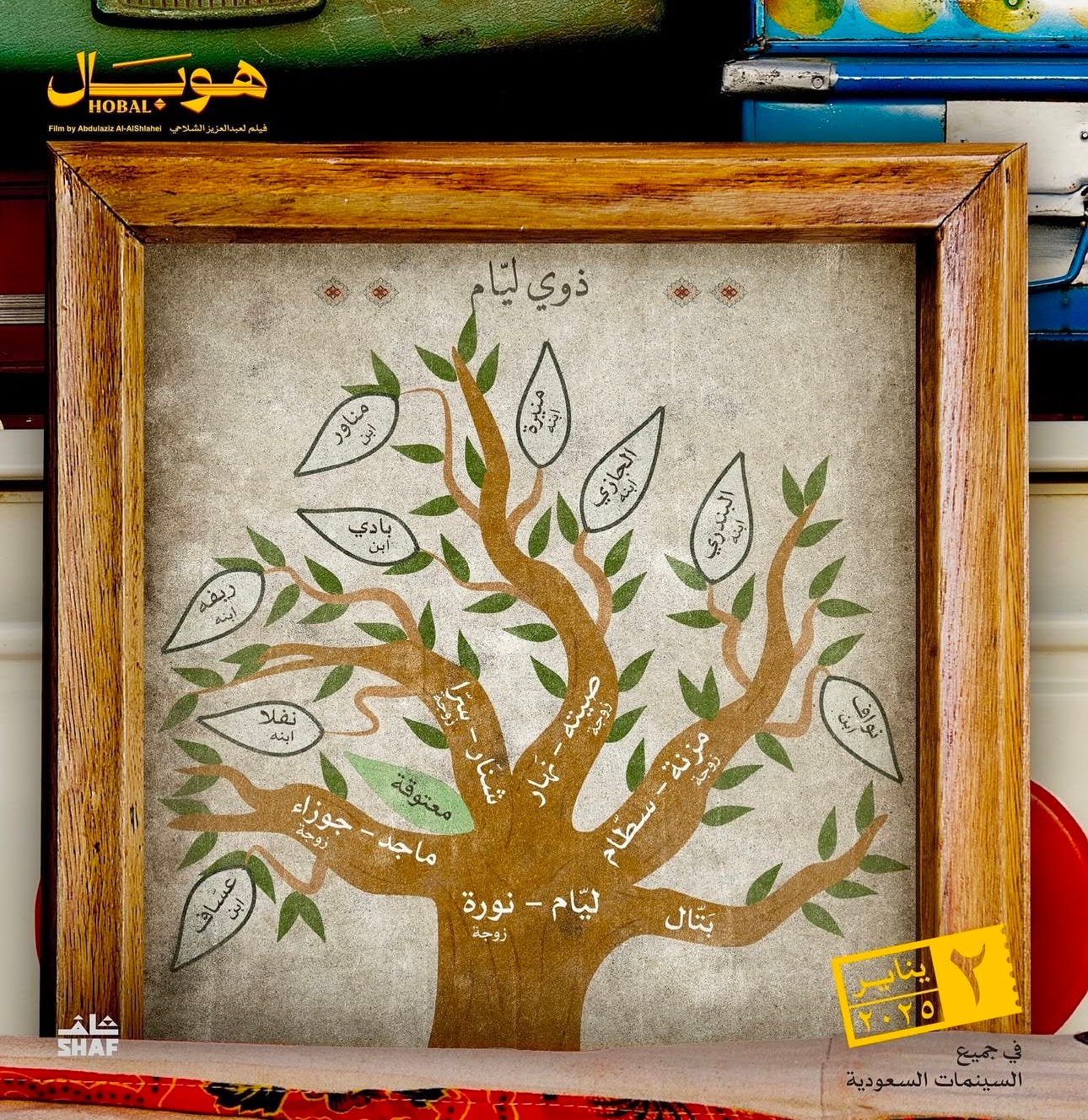

عندما أستعرض "حدوتة" الفيلم كي أستطيع فهم المعالجة الدرامية، أقول: ليّام (إبراهيم الحساوي) يؤمن إيمان تام أن القيامة على وشك أن تقوم، وعليه هجر المدينة بكل ما تحمله من دنس وآثام مؤثِرًا العيش في البادية والاستغناء عن المدينة إلا في الضرورات القصوى، وتتطلب تلبية الضرورات القصوى هذه تحصينًا بحفظ القرآن لمن يذهب إلى المدينة لسد حاجات العائلة. لليّام خمسة أبناء، مات أحدهم أثناء محاولة إنقاذ ابنته من الحصبة ونقْلها إلى الرعاية الصحية في المدينة، وكان ذلك بفعل أخيه الذي طاردهم ليمنعهم عن الذهاب ولكنه أودى بحياة أخيه عن طريق الخطأ. أما البقية، فأحدهم تمرد على أبيه وذهب إلى المدينة والتحق بوظيفة حكومية في العسكرية، وبقي اثنين بتال وشنار، وهما اللذين نرى الصراع بينهما بشكل مستمر في الفيلم. كذلك هناك سرّا التي كانت زوجة الابن المتوفى وأصبحت بعد ذلك زوجة شنار، ابنتها مصابة بالحصبة وحالتها تتدهور.

عندما تصاب الابنة المصابة والمعزولة في خيمتها بلدغة من عقرب، يقوم ليام باستخراج السم من قدم حفيدته بفمه، ويضطر بعد ذلك لأن يعتزل كي لا ينقل عدوى الحصبة التي أصابته على الأرجح، ويستغل ذلك أيضًا في الاعتكاف والتعبد. نرى بعد ذلك صراع الشخصيات في الفيلم الذي يقع بين إنقاذ الابنة المريضة وعصيان أمر ليام. وحين يتأخر الجد ليام، ينطلق أولاده في البحث عنه دون أن يجدوه، تاركًا أثره الأخير في أحد "الدحول" في نهاية أسطورية تشبهه وتشبه أفكاره وكل حياته.

طيب.. يمكن القول أن ما سلف هو جزء مختصر للمعالجة أو الحدوتة، ولكن أجد مشكلة حين أفكر بمنطق الحبكة والحدث، ليس لقلة الأحداث في الفيلم، فذلك ليس بعيب في ذاته، ولكن أحداث الفيلم لا تجر متوالية أحداث – كما عرفناها – وبالتالي ليست هناك حبكة بالفعل، وليس هناك سوى "حبيكات" صغيرة تبدأ وتنتهي بسرعة وربما في وقتها حتى، مما يجعل الفيلم يسير بشكل أفقي على مدى ساعتين. سأذكر بعضها.

تقتنع سرَّا بحيلة تلك المرأة (ما أذكر اسمها بس ذيك اللي ربتها الجدة)، وهي اقتناص لحظة ممارسة الحب لإقناع شنار بأخذ ابنتها للرعاية الصحية أثناء غياب والده ودون علمه، تفشل الخطة مباشرة وبشكل لحظي برفض تام وبارد من شنار، ترتجل سَرّا خطة أخرى وتخبره أنها مصابة بالحصبة وعلى الأرجح قد أصيب هو بها أيضًا، وإذا ما أراد النجاة عليه أن يذهب للرعاية، لأنها تعلم أن شنار أناني وكل قيمه تتمحور حول ذاته. يغضب، يأخذ فراشه ويغادر، وأثناء مغادرته يرى سَرّا تحتضن ابنتها فيعلم أنها تكذب لأنه يستحيل أن تضع ابنتها في خطر. انتهت هذه الحبيكة في دقيقة.

حبيكة أخرى..

يهدر شنار الماء من الوايت كي يكثر من ذهابه للمدينة، إذ لديه زوجة هناك. هذه الزوجة هي من يحبها أخيه بتال، وسبق أن تقدم لها ولكن والدها رفض بحسب زعم أخيه شنار المرخص له بالذهاب للمدينة والذي كان خط التواصل بينهما. نرى هذا المشهد المتكرر مرارًا وهو يهدر الماء ويذهب، قبل أن نرى بتال مضطرًا للذهاب بحثًا عنه في المدينة واكتشاف "خيانة" أخيه له، وينتقل الصراع إلى مرحلة جديدة بينهما – جميل جدًّا – .. لكن الصراع يتوقف بينهما على وجود أبيهما، الذي لم يجداه، فنشعر أن هذا الصراع لم يوظف جيدًا، عدا من مهاترات بينهما في الخيمة.

لعل أفضل حبيكة في الفيلم هي التي قادها الأطفال (عفية عليهم)، وهي محاولة إنقاذ عساف لابنة عمه المصابة بالحصبة، نراه يحاول التسلل إلى الوايت تارة، ويسلي ابنة عمه ويطمئنها تارة أخرى. يسرق المفتاح، يزيّف نومه على فراشه، يأخذ ابنة عمه في أوديسته إلى أن يصل إلى الرعاية وينقذها، ولكن يترتب على ذلك إصابته هو، وتتوالى الأحداث بعد ذلك بشكل مأساوي. أستطيع القول أن هذه هي أفضل حبكة ولعلها الرئيسة في الفيلم وهي ما استمتعت به، وأخال أنها الحبكة التي استثمر الناس فيها مشاعرهم واستمتعوا بها، إلا أنها لم تبدأ إلا متأخرة، أو لأقل بدأت بطيئة جدًّا، وتصاعدت بشكل جميل في المنتصف ثم عادة بطيئة مرة أخرى قبل النهاية المفاجئة.

ما جعل هذه الحبيكات قصيرة ومتقطعة هو كثرة السرد الأفقي، الفيلم مخنوق ومزدحم بالكثير من الشخصيات والقصص الفرعية القصيرة، مثل قصة أخيهم الصامت الذي تسبب في مقتل أخيه، ليام وقصة نبوءته، المرأة التي ربتها الجدة، أطفال العائلة، الابن المتمرد الذي عاد في النهاية، غزو الكويت، حب بتال، والكثير الكثير من القصص التي بدأت قبل بداية الفيلم ولا نعرف عنها شيئًا ولا أرى أنها وُظفت بشكل كافي. أن تكون الحبكات خارج الفيلم أكثر بكثير مما هو داخله هو أمر طبيعي، بل هو دليل على الاشتغال الاحترافي في عملية الكتابة وما قبل الإنتاج، وأن هناك عوالم ضخمة وخلفيات درامية، ولكن يحزنني عدم إتقان توظيفها داخل الفيلم، وما ظهر منها ليس سوى مجرد شظايا حبكات، كذلك الأمر مع الخلفيات الدرامية Backstory للشخصيات كبيرة جدًّا ولكن لم نرى منه شيء، سواء بشكل مباشر أوغيره.

شخصيات الفيلم جاذبة، والبيئة جاذبة، والكثير هناك مما هو جاذب في الفيلم وعلى مستويات عدة، لكن غياب ذلك الذي يشد هذه العناصر في سرد قصصي رصين أمر صعب أن تُسد ثغرته بكل ما هو جاذب في الفيلم، وددت لو رأيت عدد أقل من الصراعات بين الشخصيات ولكن أكثر حدة، كي يكون الإيقاع متصاعدًا ومتسقًا أكثر، وكي لا نتيه في الكثير من التفاصيل الأخرى. نعم، الإيقاع هي الكلمة المفتاحية وهي ذلك العصب الذي يشد عناصر الفيلم جيمعًا، ووجود خلل فيه يكون بارز جدًّا في الفيلم، ويكون أول ما يتنبه له المتلقي.

استمتعت بتفاصيل الفيلم بالفعل ولكن وجدتني فقدتها سريعًا بعد الانتهاء من الفيلم. ولذلك يعلم صناع الأفلام العالميين والأذكياء أهمية الاستثمار في مشاعر المشاهد كي يرتبط بالشخصيات وصراعاتهم عاطفيًا، لأن ذلك هو ما يبقى بعد انتهاء الفيلم.

أخيرًا، لم أجد جوابًا لسبب وجود غزو الكويت في خلفية الأحداث. ما استطعت الوصول إليه هو إبراز كمّ العزلة التي تعيشها هذه العائلة، إذ أن حربًا مندلعة في الجوار، وتلقي بظلالها على المنطقة كلها وربما العالم، في حين نرى هذه الحرب على الهامش من حيث تقف هذه العائلة ومن حيث نراهم ونتابع قصصهم، وذلك توظيف جميل إلا أني أجده فائضًا في إبراز هذه العزلة. نحن نرى رجلًا يدفن أهله دون أن يرف له جفن! وذلك أكبر بكثير من الحرب القائمة بجواره، أثر دفن أبناءه بهذا البرود وهذا الإيمان أبلغ بكثير في وصف العزلة من حرب الخليج، ولذلك وجدتها زائدة ويمكن التخلي عنه، أما عدا ذلك، أجدني فشلت في فهم دور الغزو.

لا أرغب في التعليق حول بعض الأخطاء التي نادرًا ما أعلق عليها، مثل ارتداء الملابس الشتوية في شهر أغسطس وقت الغزو، أو حتى حول التسلسل الزمني لهذه الحادثة التاريخية، مثل تدخل قوات التحرير بعد أسبوع من وقوع الحرب وليس في يناير أو فبراير، ولكن للمهتمين بمثل هذه التفاصيل قد يجدوا ما يعلقوا عليه في الفيلم.

هوبال، صوت الراعي الذي ينادي به إبله فتأتيه طوعًا. هل كان الفيلم "هوبالًا" من عبد العزيز الشلاحي ليفِد عليه نوع محدد وجديد على السينما؟ لا شك أن عبد العزيز ومفرج نجحا في ذلك، وأنا سعيد بهذا النجاح الجماهيري، وسأدع الحديث حول التلقي والجمهور السعودي للمقالة القادمة.