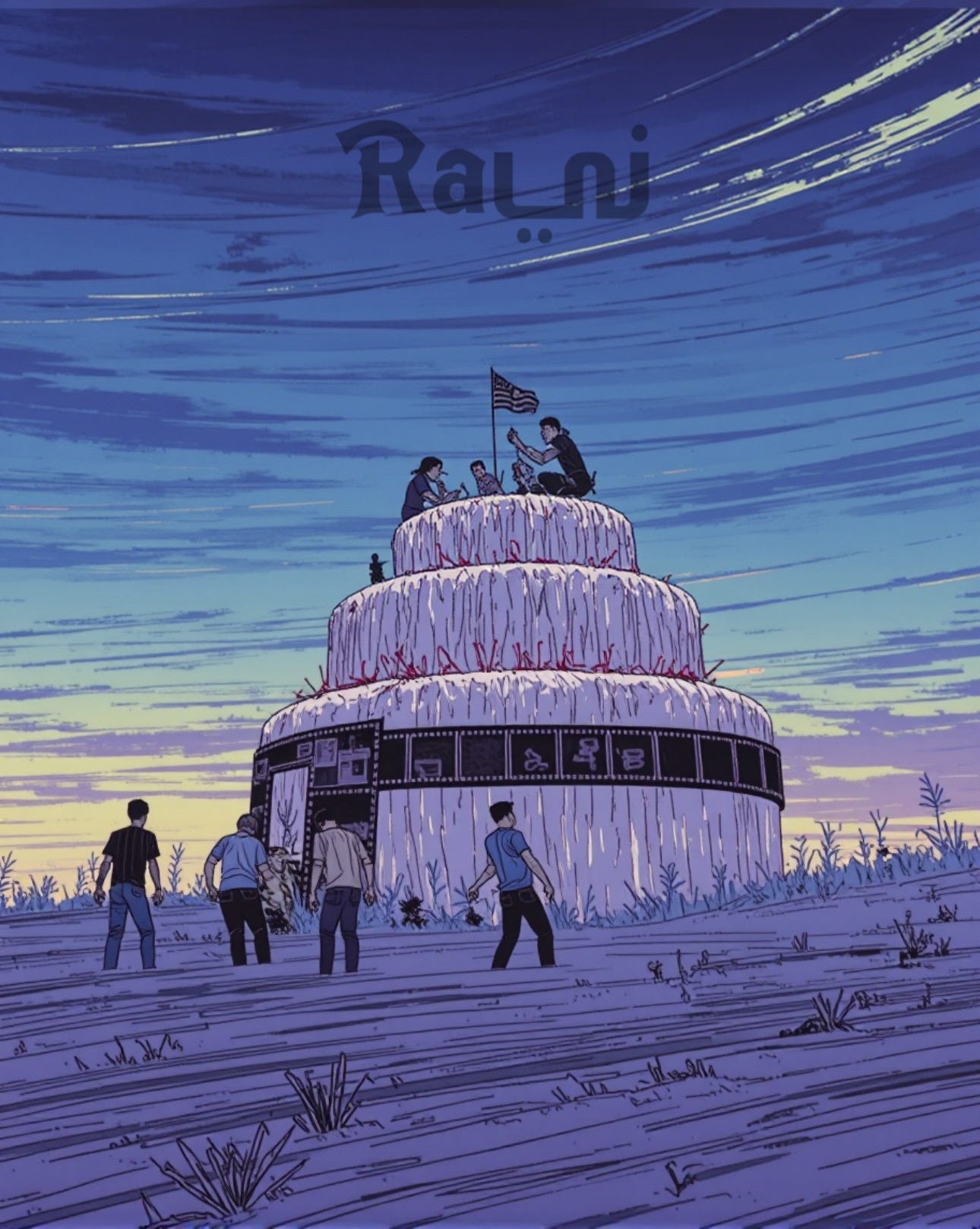

الوسط السينمائي والمتكالبين عليه

الحالة الهزلية لرجلٍ يُدعى ستيڤ ويڤ

أحب السينما، وكذلك أحب السرد والقصة والرواية والمسرح والموسيقى، وربما الفن التشكيلي بدرجة أقل، والنحت بدرجة أقل وأقل، والرقص المائي الإيقاعـ.. لا خلاص مصختها، من يحبه أصلا؟

أخال أن محبة الفنون المختلفة هو حال الكثير، فهي متقاطعة ومتداخلة، وأن تكون مستهلكًا أو مستثمرًا لجهدك ووقتك في إحداها لا يعني انغلاقك عليها وانعزالك عن الباقي. ولأني ممن يحب التفاعل مع ما يحب، تجدني في مختلف المحافل لهذه الفنون، أحضر مهرجانات المونودراما والديودراما للمسرح وأنشطته الأخرى، وأرتاد معارض الكتب وما يدور فيها من ندوات، وكذلك الأندية القرائية (أحيانًا لغرض المحتوى والحش ولكن لأني أحب الكتب والقراءة أيضًا)، ولا أتردد في حضور المحافل الموسيقية الكبيرة والمستقلة لمختلف أنواع الموسيقى. كما أني أكتب فيها جميعها بشكل نقدي واحترافي، فأنا متخصص ووحش، وصاحب لكمة عسراء قاتلة، وتسديداتي المقوسة إن لم تهز الشباك فهي بكل تأكيد سترن العارضة وتسبب لك الصمم، حذق وذو نظرة ثاقبة، عزيزٌ قوي.. شديت بك راسي يا عبيد. ولذلك ما سأقوله لك لا يصيب كبد الحقيقية وحسب بل هو بعينها.

لعل مجتمع السينما هو المجتمع الثقافي السعودي الوحيد الذي لم يصل الحال بأفراده إلى ذلك الانعزال الذاتي self-alienation، ولا زال صادقًا مع نفسه ومتصالحًا إلى حد ما، والمسافة بين ما يهمه وما يحب وما يتحدث عنه ليست كبيرة، وهذا ما يجعل الحديث معهم أسهل، أصدق، وللنقاش قابلية التحويل إلى شيء ملموس.

ما يميز صناعة السينما السعودية أنها جديدة، وبإمكان منتجاتها أن تكون متحررة من كل تنظير خنفشاري سابق لأن كل تلك التنظيرات هي وليدة نماذج إحصائية من أسواق وثقافات أخرى، وما يمكن أن يكون معطيات لتنظيرات محلية أصيلة ليس موجود حتى الآن، المنتَج جديد وغير مثقل بأسقام ثقافية كما في الأوساط الثقافية السعودية الأخرى، ولا ثمة أعباء معرفية استعمارية، بل منتج معرفي قابل للتشكل والصياغة على نحو أصيل بالكامل من حيث الموضوعات والرؤى والأشكال الفنية والتلقي وغيرها.

ولذلك أخشى كثيرًا أن نستقطب مشكلات لا تعنينا وليست وليدة سياقنا الثقافي السينمائي – الذي هو في طور التشكل – من خلال استكتاب وإعطاء المنابر والمساحة لشخصيات ذات امتداد ثقافي مختلف، يدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها، ليس لدينا إرث استعماري سينمائي كي نتخلص منه، وسيكون مثيرًا للسخرية والحزن معًا أن نستقطب هذه المشكلة ومن ثم نسعى إلى حلها.

كما أخشى أيضًا تكالب الشخصيات التي عرفت في أوساط ثقافية سعودية أخرى كالأدب والمسرح والشعر وغيرها على السينما بكل ما تحمل من لوثات سابقة، فتعيد تشكيل الوسط السينمائي لتجعله مساحة مستنسخة للتنظير الطوباوي والهراء الإنشائي الذي مارسوه ديناصورات الأدب والفكر في المقاهي والأندية، أو أوهام المسرحيين واستعلائهم المثير للشفقة.

لندع كلنا هذا الوسط ينمو بشكل عضوي وصادق وأصيل، وأن نترك المساحة الأكبر والحرية للمشتغلين فيه فعليًّا من مخرجين وكتاب سيناريو وممثلين وكل من يعمل بيديه ويصنع أعمالًا إبداعية، وأن يكون النقد ملموسًا ومفهومًا وفق معطيات مفهومة وموجودة على الأرض، وليس من خلال استجلاب مقولات تؤخذ من ظاهرها، تشغل الصناع والمهتمين وتشغل خلق الله معك.

وهذا يقودني للنقطة التالية.. إلى نوع آخر من المتكالبين على الوسط السينمائي (المتكالبين وليسوا الدخلاء.. دير بالك عيني..)، وأود أيضًا أن أشكر صديقي المعضل أبو الخرابيش، الكتبيولوجي الفذ، حسين إسماعيل الذي نورني إلى هذه الفكرة بشكل كاجوال وجعلني أتفكر فيها بشكل أعمق، لله درك.

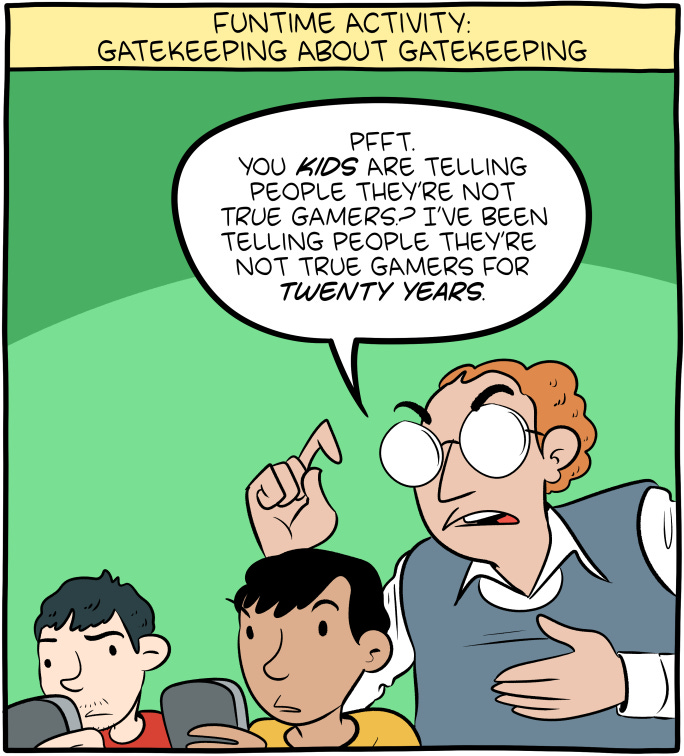

هناك بعض المهتمين بالسينما الذي يعشقون فكرة التخصص، ويسعى البعض إلى نيلها من خلال مذاكرة تاريخ فكرة أو مدرسة ما، فيرتبط اسم ذلك الشخص – مثلًا – بالموجة الفرنسية الجديدة أو بالواقعية الإيطالية أو السينما الإيرانية، ويصبح بمثابة الـ gatekeeper، وهو شيء يعشقه الكثير بالمناسبة ومستعدين للموت من أجله، أن يكون حامي حمى ذلك الموضوع، أي ألا يحق لأحد الحديث حول الواقعية الإيطالية أو السينما الإيرانية دون أن يستخدمه كمصدر، وكأنه يستأذن دخول منطقته المعرفية (مثل: كيف تتكلم عن النقد الثقافي متجاوزًا الدكتور الغذامي؟؟)

جميل جدًّا، تريد أن تصبح وصي الحركة الفلانية أو المدرسة السينمائية الكذائية، وإن كان ذلك هدف سقيم بالنسبة لي ولكن لأقبل بذلك جدلًا. إن كنت تريد ذلك، فعلى الأقل افعلها بشكل صحيح. تريد أن تكون حامي بوابة الواقعية الإيطالية، فلتتعلم الإيطالية وتقضي وقتًا هناك أو تختلط في المجتمع لتعرف ثقافته عن قرب، وتحاول أن تكون أقرب ما يمكن للفرد الإيطالي ثقافيًّا، وليست تلك المتطلبات للتعجيز، وإنما تلك هي المتطلبات الطبيعية لكل المؤسسات الأكاديمية المحترمة – ويمكن حتى النصف محترمة – إذ ليس من المقبول أن تتخصص في أي حقل ثقافي يخص بلد ما دون أن تتقن لغته. لا يمكن أن تدرس أدب فرنسي دون أن تتقن الفرنسية وثقافتها، أو أن تتخصص في الانترناشونال بزنز وتختار روسيا مثلًا دون أن تتعلم لغتها أو أن تقضي فصلًا دراسيًّا هناك.

الغرض من هذه الخطوة هو أن تتوصل إلى الرتبة العلمية والمعرفية الكافية التي تخولك لتلقي النصوص الأولية بشكل مباشر وليس عبر وسطاء، هذا أولًا، وثانيًا أن تصبح سلطة معرفية في تقديم قراءتك الخاصة لتلك النصوص، شيء يشبه درجة الدكتوراة التي تخبرنا أن حاملها قادر على البحث العملي دون إشراف. عندما تتقن الإيطالية لغةً وثقافةً وتاريخًا وسياقًا، تستطيع الآن مشاهدة النصوص أو الأفلام الإيطالية من حقبة ما بشكل مستقل معرفيًّا، إذ أصبحت الآن أنت السلطة! فأنت تملك اللغة والسياق وكل شيء يخولك للحديث، بل حتى مسائلة السردية التاريخية لفكرة الواقعية الإيطالية، وتقديم أطروحتك في إضافة أو إقصاء هذا الفيلم أو ذاك المخرج، وربما إعادة تعريف الحركة من جديد.

لا أن تكون قارئًا لنصوص ثانوية كتبها غيرك تجعل منك مخزون معلومات وناقل للمعرفة، أو أن تكون وسيطًا ثالثًا يمكن الاستغناء عنه، بل يجب الاستغناء عنه. أستطيع أن أقرأ تلك النصوص الثانوية بشكل مباشر كما فعلت أنت، وأردد ما فيها في ندوات ومحاضرات وغيرها، لكن الإضافة تكمن في تقديم قراءتك الخاصة من حيث تقف أنت، والتي لا يمكن لي أنا البعيد معرفيًا وثقافيًا من الولوج إليها.

لنقلب العملية كي تكون الفكرة أكثر وضوحًا.

لنتخيل ستيڤ من ألاباما، الأبيض المعتاد الذي يحب البيرة وقيادة السيارات الكبيرة، والذي لسبب ما قرر التخصص في الدراما العربية (شكله جاب العيد في القدرات) من جامعة Kansas Institute of Liberal Teaching at Baldwin and Norton (KIL-TBN)، ولكن هذه الجامعة غير المحترمة لا تتطلب تعلم اللغة العربية كشرط أساسي للدراسة، فكل ما تعلمه صديقنا ستيڤ هو عبر قراءة ومشاهدة الأعمال العربية من خلال الترجمة، وقراءة ما ترجم من أعمالنا. تخصص ستيڤ في الدراما الكويتية، فتح المتصفح الشهير غوغل وكتب "أعمال كويتية عظيمة تستحق المشاهدة"، فظهرت له الأعمال المعروفة مثل "درب الزلق" و"خالتي قماشة" و”الأقدار” وغيرها.

شاهد ستيڤ "درب الزلق" عبر الترجمة، هل فهمه؟ بكل تأكيد! ما المعقد في درب الزلق أصلًا؟! عمل يحمل قيم "عالمية" مثل العائلة والجيرة والحب (على مستويين: الشباب بين سعد وصالحة والشيبان بين أبو صالح وأم سعد) والثراء وغيرها، أليس كذلك؟ طبعًا لا، يصعب عليّ تخيل ستيڤ من حيث يقف على تلك المسافة البعيدة ثقافية جدًّا أن يعي مفهوم "العزوة" – وهي بالمناسبة ثيمة متكررة في الأعمال الكويتية ذلك الوقت – وهو القادم من مجتمع فرداني، وبالتأكيد لم يعي جل النكت في العمل والتي تشكل الجزء الأكبر منه. وبالتالي، لا يشكل ستيڤ أي سلطة معرفية معتبرة تخوله بالحديث بوصفه متخصصا في الدراما الكويتية، وكل ما سيقوله لن يكون سوى متفرقات جمعها من مقالات وكتب مترجمة قالها غيره، وليس هو في مكان مراجعتها أو التعليق عليها، بمعنى آخر هو ليس متخصص على الإطلاق! ولعل ذلك سيبرر استخدامه للمصطلحات الصعبة والإنشائية لتغطية افتقار المحتوى المعرفي الأصيل في طرحه، فالأفكار الأصيلة والمثرية لا تتطلب تقعرًا في الحديث ولا تعقيدًا في التركيب اللغوي، تمامًا مثل هذه المقالة العظيمة!

هذا ما يقوم به الكثير من المتكالبين على السينما والساعين إلى مكانة فيها تجلعهم يترززون هنا وهناك دون إضافة معرفية لها، بل أن ما يقومون به يثير الشوشرة والضبابية ويصعب المهمة على من يصنع هذه الأفلام فعلًا ويحاول مشاهدتها وقراءتها من الداخل. لنتوقف عن تمكين من يدخلنا في متاهات نظرية هو لا يفهمها، ومن هو خاضع لسلطات معرفية استعمارية سابقة، لنتوقف عن إعطائهم المساحة ليؤلفوا كتبًا عنا وكأنهم يعرفوننا، لنمنع "ستيڤ" وأمثاله من الحديث عنا، ومن "ستيڤ" القابع بيننا والذي يظن أنه مخول للحديث والتعليق ونقد تاريخ الأفكار والمدونات السينمائية العائدة إلى ثقافات أخرى لأنه قرأ كتاب ما بترجمة رديئة كتبه شخص لا نعرفه ولا نعرف سياقاته، ونمسك نحن بزمام أفلامنا ووسطنا السينمائي، وحتى لو كانت قراءاتنا غير دقيقة إلا أنها تبقى أصيلة، ويسهل تتبع فكرتها ومواطن ضعفها واعتلالها، مما يسهل مراجعة أفكارنا والعودة إلى جادة الصواب متى احتجنا ذلك.

لعّيب كالعادة 🤣❤️ أتمنى التدوينة الجاية تكون عن الملموس أو النهاية المثالية في بالك.