النقد السينمائي: لماذا لا أكتب مراجعات (منهجية)

الإيجابية والتشجيع مطلوبة، وهناك وفرة في عدد مقدميها، لكن ماذا عن النقاش الجاد و"المحادثات الصعبة"؟

لا أود أن أسبب لك الإحباط في الأسطر الأولى من هذه المقالة، ولكن إن أتيت لقراءة مراجعة للفيلم تتناول جمالياته، أو شرحًا له أو تقييمًا يدعي الموضوعية، فقد تكون قد جئت إلى المكان الخاطئ. أردت كتابة مراجعة لفيلم أيام مثالية (Perfect Days) للمخرج ڤيم ڤيندرز، وارتأيت أن أبدأ بتوضيح موقفي حيال كتابة المراجعات عمومًا، ووجدتني مضطرًا لتناول موضوعات ترتبط بالنقد السينمائي، والتعليق عليها لتبيان سبب اختياري لكتابة مراجعاتي على هذا النحو، لكني انتهيت لكتابة ٣٠٠٠ كلمة، ولذلك أنا هنا الآن أعيد كتابة المقدمة بما يتناسب مع موضوع المقالة الجديد. وأود أن أشير بصراحة ومنذ البداية أن ما تحويه هذا المقالة ليس استعداءً لأي أحد أو جهة، وإنما محاولة لطرح ما يستحق الطرح والنقاش، والرد والتعليق والتخطئة مقبولة بل مُشجعٌ عليها.

سأبدأ مجددًا بالقول بأني لا أكتب المقالة النقدية التي تزعم أنها تتبع منهجًا نقديًا صارمًا وموضوعيًا، ليس لعجزي طبعًا – فلله دري كم أنا وحش – ولكن لأني أختلف معها بل ربما أحاربها حتى. تستطيع أن تقرأ مثل تلك المقالات في المنصات التي ظهرت مؤخرًا، وهي بلا شك تقوم بمجهودات كبيرة تُشكر عليها، ولكن سأمنح نفسي ذلك الحق البسيط في التعبير والاختلاف. لأقل أولًا أن كثرة المنصات وكثرة المقالات وكثرة الإنتاج هي أمور حميدة، ولنهجر المثقفين المهزوزين الذين يلطمون جزعًا من انهمار الروايات والمقالات والأفلام ومختلف الكتابات تحت ذريعة استسهال الكتابة وتدمير القيم الجمالية السامية. فعل الكتابة في نظرهم عملٌ مقدس، ولا يُمس إلا بعد إتقان المنهج القويم والتحصن بالحصن الحصين وإفناء النفس للثقافة دون أخذ ملّيم لتحظى أخيرًا بالقبول والانضمام للدريم تيم، في حين أن المحتوى الثقافي العربي ربما يكون الأفقر عالميًا، والأرقام مخجلة جدًا ضمن أي مقارنة، حتى مع تلك الشعوب التي لا ينبغي لها التفوق علينا لقلة عدد متحدثي لغتها، أو لأسباب اقتصادية وسياسية. وعليه فأنا من أكثر المطالبين بكثرة الإنتاج، فليكتب الجميع الروايات والمقالات والسيناريوهات وكل شيء، لأن مكتباتنا فارغة بشكل مخزٍ.

أرى في تلك المقالات إحالات إلى مدونة نقدية سينمائية في مكان ما في مخيال القراء، مفاهيم نظرية مألوفة للمهتمين في السينما فقط لكثرة تداولها، وتتكئ أيضًا على سيرة تاريخية للسينما صرنا نسمعها باستمرار، تلك التي تحب أن تدرج في مراجعاتها إحالات تاريخية إلى الموجة الفرنسية الجديدة والواقعية الإيطالية والتعبيرية الألمانية والواقعية الشعرية وغيرها بوصفها حتمية سينمائية في أفق التلقي، أي أن مستخدم هذه المراجع يتخذ طريقًا سهلة في الاتكاء على ما بات عُرفًا شعبويا في الأحاديث السعودية للسينما ليوهم بوجاهة ما يقول حيال أي موضوع أو مراجعة سينمائية. وفي سياق إيضاح موقفي الذي أتبناه وأمارسه في تلقي وتناول ومراجعة الأفلام والسينما، لابد أن أحاول أن أفهم المشهد النقدي السعودي والعربي والتعليق عليه كتعليل إضافي لما أقوم به. لذلك سأفرد جزءًا من هذه المقالة للتعليق على بعض الممارسات.

هناك الكثير من الحديث حول النقد وأهميته وضرورته بين المخرجين والممثلين والمتابعين وكل المهتمين بالسينما، أما لو سألتهم فردًا فردًا حول ماهية النقد أو شكله أو دوافعه، فإن الإجابات ستأتي في أفضل الأحوال مختلفة، لكنها ستأتي أيضًا مبهمة وكأن لكلّ فرد تصور حدسي حيال هوية النقد، جميعهم يشيرون إلى شيء غامض، إلى ظل كبير أو هوة بئر سحيقة لا نعرف ما في قعرها. وذلك متوقع في ظل غياب ممارسة سينمائية في المشهد إضافة إلى رداءة مهارة التلقي الفني في المجمل.

أتساءل، هل يقصد هؤلاء أن النقد هو اشتغال نظري فيما يخص فلسفة الجمال والاستطيقا؟ لكن ذلك مبحث نظري بحت وقد لا يكون له جدوى في الممارسة العملية (أقول ربما)، ثم أن هكذا أبحاث ترمي بباحثها بشكل سريع في متاهات المدونة الغربية وعراقيل قيم المجتمع البرجوازي التي لا تستند كما تزعم على أسس موضوعية، وإنما فوقية سلطوية اقتصادية متكدسة في فئة مجتمعية وهي الرجال البيض الأوروبيين الأثرياء، وليس من المنطقي أبدًا الاعتداد بآرائهم على عواهنها، ولكن ربما قد يكون بعضها مدخلًا جيدًا للولوج إلى عوالم الصورة وفك الرمز وعلاقة الدلالة بالصورة والسرد البصري دون الوقوع في مشكلة استقطاب الشق الثقافي، أي من الممكن الاستفادة من دراسة السيمياء والدلالة، أي الاكتفاء بالجانب العام من هذه المباحث لتكون مفاتيح بدء ولا تؤخذ بالمجمل كمنهج كامل وجاهز للتطبيق، إلا أن هناك مشكلة أخرى وهي أن مثل هذا الباحث يكاد يغيب في الفضاء العربي باستثناء أسماء قليلة مثل حمادي كيروم وعبد الكريم قادري وذلك ينعكس على كتبهم المنشورة أيضًا كما سنرى لاحقًا في هذه المقالة. أما ما نراه يُقدَّم دائمًا كنقد سينمائي هو في المجمل فحص لمنتَج يحدده الباحث ويحاول بحث أنساقه الثقافية لتقديم قراءات سينمائية منه، مثل أن يُبحث موضوع أو ثيمة لمخرج ما، أو فحص حضور تقنية محددة في حقبة سينمائية لمنطقة ما، أو تناول مفهوم نظري كالحبكة والشخصيات من خلال دراسة مجموعة أفلام.

ليست ثمة مشكلة في مثل هذه الممارسة، ولكن ما لا يستقيم هو استخدام مخرجات هذه الدراسات بوصفها مباحث نظرية جاهزة للتطبيق على كل مجالات التلقي السينمائي. الفرق بين النوع الأول من الباحثين والذي لا يكاد يكون موجودًا والنوع الثاني الرائج، هو أن مخرجات الأول أقرب لأن تكون مناهج قابلة للتطبيق وذات مشروعية معرفية، أما الأخرى فلا، ولا تحمل حجية لشرعنة نمط تلقي سينمائي محدد، بل أن كتبها مجرد تأملات لمتلقٍّ ما، ولا علاقة لها بالمنهج الموضوعي للتلقي السينمائي الذي يدعيه النقد كما يفهمه بعض المهتمين بالسينما، والذي أعارضه بكل تأكيد. وهنا بعض الأسماء البارزة وما أنتجته سينمائيًا لغرض تأكيد الفكرة، وللإيضاح فأنا لم أقرأ هذه الكتب لكن عناوينها كافية لتفصح عن ماهية محتواها؛ "التابو في سينما جيل الثمانينات" لأحمد شوقي، "القتلة بين همنغواي وتاركوفسكي" و"يوسف شاهين وتجربة الإنتاج المشترك" لأمل الجمل، "سينما الخوف والقلق" و"اتجاهات في السينما المعاصرة" لأمير العمري. في الواقع لا أريد أن أطيل في طرح الأمثلة ولكن تستطيع عزيزي القارئ أن تستعين بمحركات البحث لترى الأسماء المشهورة في النقد العربي ومعرفة ما أنتجوه من كتب.

من النقاد من نال هذه الصفة نتيجة ما درسوه وقدموه من أبحاث نظرية فلسفية حول الجمال والفن واللسانيات والسيميائيات أو أي حقل ينتمي للدراسات الثقافية، وهناك من يحمل صفة الناقد نتيجة ما قدمه من قراءات لمنتج سينمائي ما ولأنه أيضًا متابع شغوف للسينما، هل تملك جمعية السينما أو هيئة الأفلام أي رؤية حول دور أيًّا من هذين النوعين في المشهد السينمائي السعودي المنبثق حديثًا؟ هل لأحدهما فائدة مرجوة على السينما السعودية؟ ماذا عن المنصات السينمائية الجديدة المعنية بمراجعة ونقد الأفلام، هل لها رؤية؟ خاصة وأن مواقعها الرسمية لا تشير إلى وجود بيان يحدد بشكل واضح سبب وجود هذه المنصة، بل الاكتفاء بالجمل المشهورة مثل "إثراء المحتوى العربي" و"متابعة ما يجد في السينما العربية والعالمية". إذًا، ما الذي تزعم تقديمه هذه المنصات للقارئ مقابل وقته في قراءة كتاباتها؟ أن يكون هناك مكتبة مراجعات لأكبر عدد من الأفلام؟ لا أظن تلك رؤية ثقافية رصينة.

قليلة هي المشاريع الثقافية التي استطاعت أن ترسم هويتها بمعزل عن أصحابها، المشاريع التي جعلت لعلامتها التجارية كيان مستقل وقيم ودستور، وبالتالي أصبحت مشاريع بإمكان أي فرد قيادتها والانخراط فيها والمشاركة معها طالما أنه يعي تمامًا قيم المشروع، وأن الأمر ليس مرهون بمزاج "الريّس". خلق هوية وكيان مستقل هو أساس نجاح أي مشروع مؤسساتي، لأنه يقينا تحول المشروع إلى شلة أو عصابة، ما ينبغي أن يجتمع عليه أفراد المشروع هو الرؤية، وذلك ما يسمح للجميع بالمشاركة في المشروع في حال توافقهم مع الرؤية، وذلك ما يرغب فيه كل مشروع، أن يوسع من شركائه وقاعدته، أما إن اجتمع الأفراد على مصالح أخرى لا تخص الرؤية الثقافية كالمنفعة الخاصة، يتحول المشروع مباشرة إلى تكتل عصابي. شركة ثمانية من المشاريع الثقافية القليلة التي نجحت في ذلك، ومن الجدير أن تتعلم هذه المشاريع السينمائية الحديثة من تلك التجربة لترسم هوية ورؤية واضحة لمَ تريد تحقيقه، وتقييم أدائها وفق مؤشرات واضحة.

نعود للنقد السينمائي..

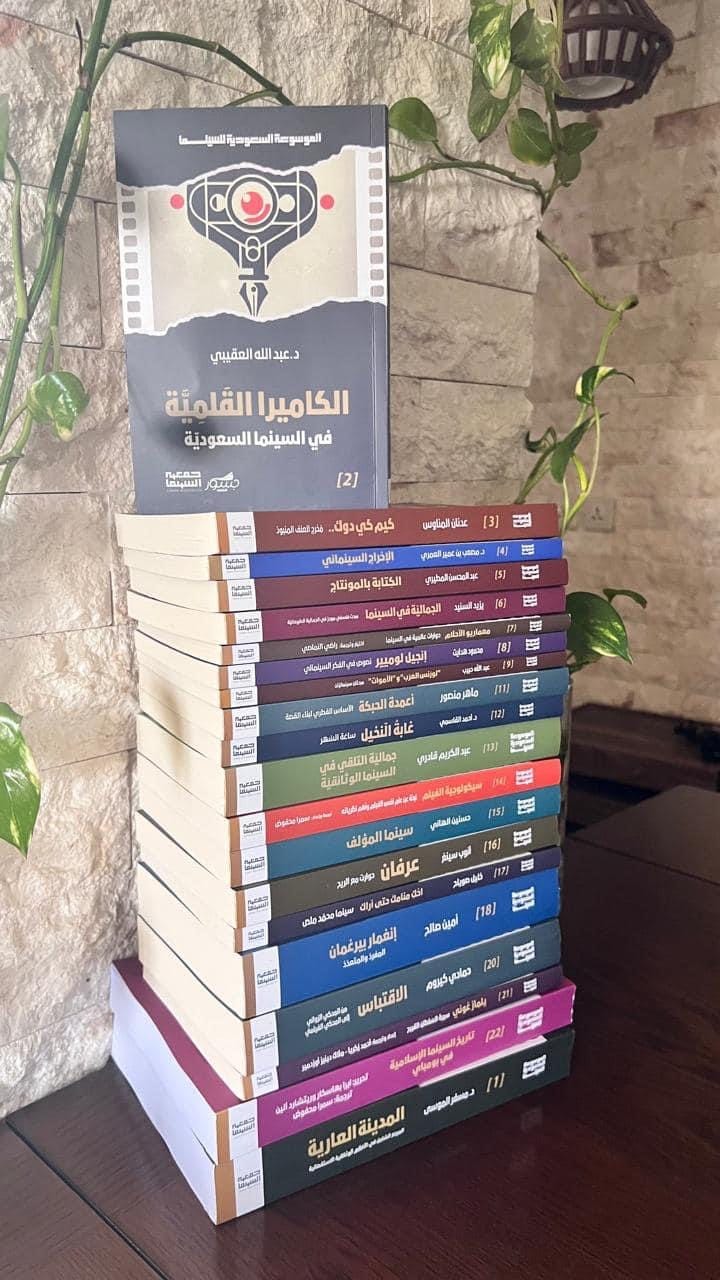

أصدرت جمعية السينما مشكورة كتبًا عديدة تخص السينما، هل نستطيع أن نستنبط أي هدف أو رؤية لهذه الكتب من خلالها عناوينها أو موضوعاتها؟ أم أن الأمر عشوائي والهدف الرئيس هو "ملء السيفي" الخاص بالجمعية لشرعنة ميزانيتها كما تفعل شتى المؤسسات الثقافية (وأزعم أن جميعها ستواجه مشكلة في المستقبل القريب إن كانت جل مشاريعها بهذا الشكل). على ضوء ما ذكرت في إحدى الفقرات السابقة، نرى في عناوين هذه الكتب استثناءات قليلة جدًا تنتمي إلى الصنف النقدي الأول وهم كما ذكرت سلفًا للدكتور حمادي كيروم وعبد الكريم قادري وأيضًا يزيد السنيد، وهنا بعض العناوين: فن فهم السينما.. بين اللغة والنظرية لكيروم، جمالية التلقي في السينما الوثائقية لعبد الكريم قادري، والجمالية في السينما: مبحث فلسفي موجز في الجمالية الطبيعانية ليزيد السنيد. أما البقية، فنستطيع بسهولة أن نرى أنها تنتمي إلى الصنف الثاني، منها ما هو ترجمة ومنها ما هو حوارات وتعليقات على منتجات سينمائية. أود أن أؤكد أيضًا أن هذه ليست ترشيحات فأنا لم أقرأ جلها بعد، وإنما أعرضها لغرض توصيف الحالة النقدية. لم أقرؤها بعد لأن مجرد اقتناء هذه الكتب يتطلب معرفة "وواسطة"، حتى الآن لم أرَ مجالًا ثقافيًا قائم على الواسطة والمحسوبيات حتى في أبسط الأمور مثل هذا الوسط.

بناء على كل ما ذُكر فإن مجمل المنتج النقدي السينمائي الذي ينتمي إلى الصنف الثاني يعامل النقد على أنه عملية لاحقة للمنتَج لا سابقة له، وحين نرى تاريخ السينما السردي ذاك الذي يحتوى على الموجة الفرنسية إلخ إلخ هو أيضًا قراءة لاحقة على المنتج. يكمن إشكالي في تبني كتاّب المقالات في تلك المنصات الاعتقاد بأن التاريخ السردي للسينما – أيًّأ يكن – هو عملية سابقة للمنتج السينمائي وليس العكس، أي أننا نتوصل إلى مثل هذا التحقيب المعرفي بعد أن نقوم بتلقي الأعمال السينمائية ومناقشتها ومراجعتها، ثم نستطيع أن نجد نمط أو بنى أو أنساق تجعلنا نقول بأن مجموعة الأفلام هذه يجمع بينها كذا أو كذا. وهذه الأنساق ليست جوهرية بل تتعلق بنا نحن المشاهدين أكثر من النص. إذّا عملية التحقيب هذه هي عملية لاحقة للتلقي وليست سابقة له نستخدمها كمناهج نقدية نسقطها ونلوي معاني النص لتأتي على مقاسها.

الضرر المتأتي في هذه العملية هو تعزيز غياب – أو بالأصح تغييب الذات – الذي نراه بشكل دائم في المراجعات السينمائية وكذلك الأدبية. تقرأ مراجعة ولا تكاد ترى ملمح ولو خجول لذات الكاتب أو الكاتبة، لا نعرف من هو هذا المتلقي الذي من خلاله نقرأ قراءته للفيلم، وكل ذلك تحت دعوى الموضوعية والمنهجية البحثية النظرية المنضبطة والتي كما رأينا في منتجنا النقدي.. غير موجودة! لكن لممارساتنا النقدية أضرار جسيمة أخرى.

أخال أحيانًا أن مشكلة النقد السينمائي ليست مشكلة خاصة في ذاتها، بل هي تمظهر لمشكلات أخرى في ممارساتنا الثقافية، أولها عدم قدرتنا على النظر إلى ذواتنا. يُقال دائمًا أن ثمة مشكلة لدينا في تقديم قصصنا – وذلك رأي وجيه – لأننا لا نعرف ذواتنا أصلًا، والأمر ذاته ينطبق على النقد، عدم معرفة أنفسنا هي مشكلة الفن والنقد معًا. نقد الذات أمر مربك، يتطلب مواجهة وشجاعة، يتطلب شكلًا من أشكال المكاشفة والتعري، وهي لحظات غير مريحة. أستطيع أن أفرد عضلاتي على مختلف قضايا الرأي العام الأمريكية، لأنها بعيدة عني ولا تمسني ثقافيًا، أستطيع بأريحية كاملة مناقشة الإجهاض وحيازة السلاح والمهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين وأضرار أنابيب الغاز بين كندا وأمريكا على البيئة والمسار المهني غير العادل بين الذكر والأنثى الناتج عن بيولوجية الأمومة وغياب أبسط حقوق المواطن في التأمين الطبي والفرص غير العادلة في التعليم بين طبقات المجتمع وهي ذاتها المتوزعة على طيف الاختلاف العرقي وغيرها، إلا أننا عاجزون عن تناول أي موضوع يخصنا ويمسنا مباشرة، بل طرح أي رأي حيال تلك المواضيع يعد من "إثارة الجدل"، وكم هو مضحك تحول هذا المصطلح إلى نعت ازدرائي وتهمة، نعم هي بالتأكيد جدل! لأنها قضية خلافية والقضايا الخلافية هي ما ينقسم عليها الناس بين أطروحة وأطروحة نقيضة، ولا يمكن لهذه الأطروحات أن تنتج أطروحة توليفية بين الطرفين إلا من خلال الحديث والنقاش والتواصل، هذا هو أساس فكرة الديالكتيك وإنتاج أطروحات جديدة أفضل من الأطروحتين السابقتين المتصارعتين، من غير المنطقي أن يجتمع الناس في آرائهم حيال موضوعاتهم الثقافية وما يمس هوياتهم ومعتقداتهم وقيمهم وأفكارهم، ولذلك تُحل هذه الاختلافات من خلال الحوار والتواصل لا الكبت والتهرب، نستطيع فهم أنفسنا من خلال الحوار بشكل أفضل ومن ثم الوصول إلى حلول أفضل.

النقد هي تلك الحالة التي تزعزع حالة الركود المريحة التي اعتادها الناس، النقد يندرج ضمن "المحادثات الصعبة"، مثل تلك المواجهات التي قد تضطر لخوضها مع زوجتك أو والدك أو مديرك، المحادثة المزعجة والمتوترة والضرورية في ذات الوقت، المحادثة العاجلة التي يؤدي تأخيرها إلى عواقب أسوأ. هل من الوارد أن تكون مشكلة النقد في المشهد الثقافي العربي هي مشكلة تواصل وليست مشكلة معرفية؟ أظن ذلك. ليس هناك حوار فعلي بين صناع السينما والمهتمين حيث يفهم المخرج الناقد والعكس، بل هناك علاقة غريبة حيث يتراعد الممثل من ذلك الكائن المسمى ناقد، ولا يحترم الناقد ذلك الصانع لأنه سيخسر سلطته إن فعل، فالذي يحدث هو إما التباعد والجفاء بين المهتمين بالسينما، حيث يمارس الصانع تجاهله للمتلقين الجيدين للسينما ويمارس الطرف الآخر تسليط سياطه على الأعمال ليبرز وجوده. أما السيناريو الآخر، هو أن يندرج الجميع تحت مظلة واحدة تعود بالنفع عليهم جميعًا تحت قانون "شيلني وأشيلك" و"شد لي وأقطع لك"، نذهب جميعًا للمهرجانات ونتصور على السجاجيد الحمراء، وأكتب لك هنا وتدعيني هناك، دون أن نرى حديثًا واحدًا جادًا حول أي شيء على الرغم من كثرة البودكاستات والبرامج (لا أتحدث هنا عن البرامج الخاصة والتي تدور في الغرف المغلقة والتي هي الأخرى لا يُدعى لها إلا من اندرج تحت المظلة ذاتها، مجددًا.. واسطة ومحسوبيات).

هذه العملية المشلولة بين أطراف صناعة الدراما والسينما تراها بشكل واضح عند كل من انضم "للجماعة". يستحيل أن ترى أحدهم يعلق ولو بشكل نقدي بسيط تجاه أي شيء، شاهدت الكثير من اللقاءات في البرامج والبودكاست لممثلين ومخرجين وكتّاب سيناريو دون أن يجرؤ أحدهم على قول شيء واحد نقدي تجاه أي عمل أو أي مخرج أو ممثل أو أي تفصيلة صغيرة حتى، بل تشعر أن هناك خوف شديد من أن يزل ومن ثم يُطرد من جنة عدن، هذه الممارسة الابتزازية والخوف من أن يُحرم أي مهتم بالسينما من "الكعكة" – والتي تشبه ابتزاز الأب بحرم ابنه من الميراث – هي أعراض بارزة لمرض يتفشى في الوسط السينمائي.

هذا يقود إلى إشكال آخر، وهو رسم تصور لعامة الناس بأن أي ممارسة سينمائية أو نقدية يجب أن تتم من خلال المؤسسة وبمباركتها، ولا يتطلب الأمر حدة ذكاء "وفهلوة" لإدراك المشكلة وتعارض المصالح هنا، هل ينبغي أن أصبح "من الشلة" كي أكتب نقدًا؟ قد أشرت في مقالة سابقة كيف زل لسان ممثلة، أو زل عقلها الباطن، حين قالت "إن كان فعلًا ناقد فهو من ضمن المجال". أتقبل أن تكون هناك شلة سينمائية لو كانت تنتمي إلى السوق الخاص، ولكننا نتحدث عن هيئة تابعة لوزارة حكومية، هذا دون الإشارة لغياب سوق خاص واقف على قدميه كخيار بديل.

كفاية هنا.. سأنتقل الآن إلى تمظهر آخر لمشاكل النقد.

أخشى أن يكون غياب النقد أو ظهوره بهذا الشكل النظري والذي يدعي الموضوعية هو شكل من أشكال الهروب من مجابهة الواقع ومساءلته، أي أننا نريد أن نتحدث عن الشكل بمعزل تام عن الموضوع، أن نتحدث عن السينما والسينما فقط. لنتحدث عن هذا الفريم وتلك اللقطة، عن حركة الكاميرا هنا وعن ذاك البلوكن، لنرى ما سيحدث لو غيرنا ترتيب اللقطات، ما المعنى الذي سيتغير. لست هنا أعارض هذه الممارسة النقدية بل إني أقوم بها كثيرًا وأحبها، ولكن لا ينبغي أن يُختزل النقد في الأمور الفنية أو الشكل السينمائي. يجب أن نعي أن السينما تستقي أهميتها وقيمتها من الانسان وموضوعاته وواقعه، وليست هي غاية في ذاتها. ليس الهدف أن ندرس مجموعة ضخمة من الأفلام التي قيل لنا أنها عظيمة لنستخرج أساليبًا ومفاهيمًا سينمائية نطبقها في أفلامنا وكأننا نخدم فكرة السينما عوض أن نخدم الانسان وموضوعاته وقيمه. يبدو لي أحيانًا أن اختزال النقد في الشكل فقط يأتي أيضًا ضمن النزعة التي تساعدنا في الفرار من ذواتنا. بل سأضيف أيضًا عنصرًا إضافيًا ليكتمل ثالوث التخدير هذا.

قرأت في أكثر من مناسبة تعليقات تسخر من إضمار "الرسائل" في الأفلام. أعلم أن البعض يلتبس عليه مفهوم الرسائل إذ يساويها بالوعظ، الوعظ هو إحدى أنواع الرسائل وليس كلها، إلا أن الرسائل هي عنصر رئيس لكل فيلم عظيم، بل لا أستطيع تخيل عمل عظيم من دون رسائل. غلادييتور؟ فايت كلوب؟ أفلام بيرغمان؟ كيسلوفيسكي؟ جميع الأفلام الممتازة تحمل رسائل تخص السلطة والمجتمع والإيمان والحب والفقد والفقر، كلها لها تعليقات مضمرة في ثنايا الشخصيات وقراراتهم وقيمهم. بل حتى تلك الذي قد يظن البعض أنها لغرض المتعة المحضة دون أي إشارة ثقافية، مثل أفلام مارفل، يا رجل عندهم شخصية اسمها كابتن أميركا! وسلاحه درع أي أنه لا يقوم إلا بالدفاع عن نفسه، مثل جيش ملاعين الجدف.

ما حدث هو أن عصفت بالسينما السعودية في مرحلة ما فكرة "العمق والترميز" والذي قد يكون بسبب الخوف من مصارحة الذات وعرضها في الفضاء العام، ونتج عن تلك التجربة عزوف كامل لفكرة العمق والأفكار، وبتنا نسمع دائمًا أننا نريد قصصًا جميلة عنا، يكفي أن نكتب قصة محبوكة بإتقان لنصنع فيلمًا عظيمًا، لا نريد رسائل، أي لا نريد أي محتوي ثقافي، لأننا نفهم المحتوى الثقافي للفيلم في شكل الوعظ والنقد السياسي والاجتماعي كما نراه في طاش ما طاش مثلًا. مشكلتنا مع المباشَرَة في العرض، التلقين بالملعقة وليس المحتوى والرسائل الثقافية في ذاتها، بل نزع أي محتوى ثقافي بالكامل من الفيلم يجعله باهتًا ومتبلدًا، ولدينا تجربة حديثة للغاية.. طازة، لفيلم سعودي قام بذلك، وسعيد أنا بوجوده لكي يكون مثالًا نموذجيًا للفيلم الخاوي أستخدمه في هذه المقالة.

الفيلم الذي أقصده هو فيلم "راس براس" للمخرج عبد العزيز المزيني، تستطيع مشاهدته على نتفلكس. يحكي الفيلم قصة شركة ليموزين أخطأ موظفها في يوم ما حيث أقلّ رئيس عصابة خطير بالخطأ عوض رئيس الشركة، لنشاهد بعد ذلك رحلة ابن الشركة وأحد موظفيه في إنهاء هذه المشكلة مع ولد الديمن (ابن زعيم العصابة). لا أود أن أستطرد كثيرًا ولكن ما أود قوله أن كل ما في الفيلم لا يتخطى حدود الحبكة الخارجية، وأن ما تم الاشتغال عليه هو فقط رسم نسيج دقيق تتقاطع فيه خطوط الشخصيات في إطار الحبكة فقط. ليس هناك نص داخلي يسير في باطن العمل، وليس هناك أي مادة ثقافية وليس هناك أي شيء عدا الحبكة الخارجية، وكانت النتيجة فيلم بلا طعم ولا لون ولا رائحة، فيلم ينتهي مباشرة بنهاية المشهد الأخير، عمل يتبخر في لحظته. لا أتذكر أني شاهدت فيلمًا يخلو من أي مادة ثقافية مثل هذا الفيلم، بل لا تستطيع تناوله على أي وجه، نص عصي على الاستنطاق. من المحزن أن تُروّج فكرة فيلم شباك التذاكر بهذا الشكل الفارغ حتى لو كان فيلمًا كوميديًا، فللكوميديا مادتها الثقافية أيضًا، بل لدينا أمثلتنا الخاصة مثل فيلم شمس المعارف وسطار، حيث نستطيع ولو بشكل بسيط أن نرى مادة ثقافية فيه مثل علاقة المدرس بالطلاب، تأثره بعدم الجري وراء حلمه كممثل، وغيرها الكثير من الموضوعات الثقافية التي تجعل للفيلم قيمة.

لسنا كائنات مخدرة ومغيبة عن سياسات واقعنا المعاش. عندما يُقال بأننا نريد أن نكتب قصصنا فذلك أيضًا يعني أننا نريد أن نكتب موضوعاتنا، نريد أن نرى المكاشفة الثقافية تتجلى في أفلامنا، لكي يتناولها النقاد في مراجعة ثقافية تجمع بين الجوانب الشكلية الفنية السينمائية والمادة الثقافية، هذا التكامل هو ما يجعل الفيلم عظيمًا. أما ذلك المخرج الذي لا يقرأ وإن قرأ فلا يقرأ إلا كتبًا تحوي عناوينها على كلمة "إخراج"، وذات الأمر مع السيناريست والممثل، وكأن صناعة السينما هي "ترصيص صواميل" وممارسة تقنية بحتة، فلن ينتج سينما سعودية ذات قيمة، ذات قيمة لنا على الأقل، ربما ينجرف وراء موضوعات يريدها "الآخر" وسيجري خلفها كي ينال القبول، ولكن لن يكون لهذه السينما حضور فاعل لأبنائها كما هو الحال في مجمل سينمات العالم. السينما عمل ثقافي ولذلك لا ينبغي أن تكون منعزلة عنها تمامًا في عالم وردي فارغ لا يمت للواقع المعاش بصلة، بل أن واقعية السينما مستمدة من الانسان وموضوعاته الثقافية وإن استخدمت مختلف الأشكال السينمائية كالفنتازيا والحيوانات والكائنات الفضائية.

لمَ كل هذا الكلام؟

هذه المقالة الطويلة بمثابة شرح لطريقتي في كتابة المراجعات، وعلاقة هذه المراجعات بفن السينما وبالثقافة وبالوسط الثقافي والسينمائي. لو جمعنا كل ما ذكرت حيال النظرية المعرفية السينمائية واشتغال المؤسسات وعلاقة النقد بالعمل الفني من جهة وعلاقته بالمؤسسة من جهة أخرى، وأيضًا لو أخذنا بالحسبان نظرتي للسينما كمنتَج ثقافي يتشابك مع الواقع، نتحصل على رؤية توضح اختياري لكتابة مراجعاتي على هذا الشكل، ما يهم فيها ليس الفيلم في ذاته، بل أنا. تكتسب مراجعتي قيمتها في انتسابها لي كفرد ينتمي إلى الجنس البشري، كفرد تاريخي في مجتمع يحمل أفكارًا وقيمًا وموضوعات وآراء، وتقاطعي مع هذا النص المسمى فيلم هو ما ينتج هذه المراجعة. لا أكترث بالامتثال إلى منهج نظري ما لغرض الامتثال له، أو لغرض كسب مشروعية أو التفات من جهة، ما أكترث له هو إنتاج نص ثقافي من خلال السينما يساهم في تقديم فهم جديد أو يضيء زاوية معتمة في الإرث الإنساني. ونقاش ما أكتب من مراجعات يكون من خلال نقاش أفكارها التي تمظهرت في شكل بصري سينمائي، لا قياسها بمسطرة المنهجية المزعومة ومدى اتساقها مع متخيل نظري لفن السينما.

وسأرى الآن إذا ما سأكتب مراجعة لفيلم (أيام مثالية) أم يخونني المزاج.