مخرجون شكلوا حسي الفني: كيسلوفيسكي، التجربة الحسية الغزيرة

أُغرمت بالروائي التشيكي ميلان كونديرا في فترة سابقة، ولا أزال، والسبب هو أسلوبه في نسج عناصر الرواية تحت ثيمة واحدة؛ مثل الحب والهوية والغربة وغيرها، فهو عبر الحبكات المختلفة في الرواية الواحدة يستطيع جمعها تحت تلك الثيمة، وحين نعيد نحن القراء جمع تلك الحبكات في عملية عكسية لعملية القراءة نكون قد تحصلنا على تعريف جديد لهذه الثيمة أو المفهوم يختلف عما هو موجود في المعاجم. كنت أرى في ذلك دهاءً فنيًّا متجاوزًا لما هو معتاد في فن الرواية فيما يخص الشكل، وأيضًا كاشفًا معرفيًا لموضوعات الحياة المختلفة. وعلى مستوى آخر، كانت خلطته تلك مثالًا عمليًا متقنًا يترجم من خلاله فلسفته التي طرحها في كتابة "فن الرواية" حين قال بأن الرواية التي لا تكشف عن جانبٍ مجهولٍ من الوجود هي روايةٌ لا أخلاقية. المعرفة هي أخلاق الرواية الوحيدة. (ص٦، المركز الثقافي العربي)

نرى على سبيل المثال في رواية "الهوية" كيف يحفر كونديرا هذا المفهوم باتجاه آخر وإن كان غير جديد بالكلية، وهي علاقتنا بأجسادنا، مما يسمح بتناول الجنس على مستوى أعمق، أي أنه يعيد الهوية إلى شيء ملموس عوض التنظيرات المعنوية غير القابلة للقبض، ونرى ذلك من خلال عدة شخصيات مختلفة؛ تلك المرأة التي كبرت بالسن ولم يعد الرجال يلتفتون إليها حين تمر، وهنا إشارة بأن الهوية والذات والأنا ما هي إلا ثنائية لا يمكن أن تظهر إلا مع وجود الآخر، وكل منهما يعرّف الآخر في علاقة متداخلة ومستمرة.

أيضًا وفي مثال آخر أكثر إبداعًا، في رواية "الجهل"، نقرأ كيف يعيد كونديرا تعريف الجهل لأن يكون الغريب حين يعود إلى وطنه بعد مدة طويلة، مستنجدًا في ذلك بتجربته الحياتية في باريس التي قضى فيها جلّ عمره بعيدًا عن مسقط رأسه التشيك، وخالقًا تناصًّا بينها وبين أوديسيوس بطل أوديسة هوميروس ورحلته الطويلة في العودة إلى إيثاكا، مضفيًا للجهل معنًى جديدًا، كاشفًا لمعرفة جديدة، مستنبطة من تجربته الحياتية وتراكمه المعرفي.

كان هناك في عالم السينما بالنسبة لي كونديرا آخر، وهو المخرج البولندي كريستوف كيسلوفيسكي، حيث تنبهت أن التشابه بينهما أكبر من أن أتجاهله.

يقوم كيسلوفيسكي بذات الشيء في توظيف الثيمة جاعلًا منها الوتد الشاد على ما قد يبدو مبعثرًا في الفيلم. في ثلاثيته الشهيرة، ثلاثية الألوان: بلو ووايت وريد، نرى ذلك بشكل جلي. يستخدم كيسلوفيسكي ألوان علم فرنسا وقيم الثورة الفرنسية، حيث ترمز الألوان الثلاثة؛ الأزرق والأبيض والأحمر إلى الحرية والمساواة والأخوة، على الترتيب. إلا أننا لا نرى أي شيء يتعلق بفرنسا والثورة والفرنسية في أفلامه، وإنما يقوم – كما كونديرا – بإعادة تعريف هذه القيم وفق شروط الفيلم وعناصره.

في فيلم بلو، يموت زوج جولي وكذلك طفلتها في حادث سير وتنجو هي، إلا أن هذه النجاة تصبح مأساة لها، وبداية مسيرة طويلة في سجن تلك الذاكرة المؤلمة. الحرية هنا ليست كما تحضر بوصفها قيمة سياسية أو اجتماعية كما في الثورة الفرنسية، وإنما قيمة فردية وشخصية، الحرية هنا هي أن تنعتق جولي من سجن الذاكرة المؤلمة، وهذا ما نراه في مراحل الفيلم من تنقل بين حالة النكران للواقع ومحاولة الانتحار إلى القبول ومن ثم إلى التصالح والتحرر في النهاية (إن كانت تحررت بالفعل)، ولا يخلُ الفيلم من عقبات تسائل سهولة الحصول على تلك القيمة، عبر صراعات شخصية تزيد من إعادة تعريف مفهوم الحرية على المستوى الذاتي.

الأمر مثله تمامًا في مسلسله Dekalog، الوصايا العشر، مسلسل مكون من عشر حلقات منفصلة، وتجعل كل حلقة من إحدى الوصايا العشر ثيمة لها.

في الحلقة الأولى مثلًا، يتناول كيسلوفيسكي الوصية الأولى: أنا الرب إلهك لا تعبد غيري. وإن كانت الوصية عقائدية تخص وحدانية الرب وألوهيته، إلا أن كيسلوفيسكي يعيد تعريف السياق هذه المرة من خلال قصة البرفيسور كريستوف وولده الذكي باويل، اللذان يحسبان كل تفصيلة في حياتهما بل يقيسانها كميًّا حتى، ويوظفان العلم أيما توظيف في القبض على حتمية المستقبل وإرغامه على الانصياع لهما، قبل أن تحل الكارثة وكأن كيسلوفيسكي يقول بأن التسليم الإيماني قد يكون السبيل الوحيد للالتفاف حول العشوائية، والتي مهما تقدم العلم وتطورت الخوارزميات تظل هناك دائمًا تلك النافذة التي تهرب منها العشوائية لتفلت من ملل الدقة والحتمية. (تذكرت إيشغور في فيلم "لا وطن للعجائز".. سنتكلم عنه في مناسبة لاحقة)

يناور كيسلوفيسكي الثنائية الكلاسيكية للعلم والإيمان كي لا يقع في الابتذال، لم يتطرق إلى استناد الدين على اليقين والعلم على الشك في إبراز الخلاف القائم بينهما، بل اتجه إلى منطقة ذاتية أكثر وغير معتادة حيث ينتصر فيها الدين بشكل مختلف وغير متوقع للمشاهد أيضًا، وهذا ما يتماشي مع عشوائية العلم، وعشوائية الدين كما في بقية حلقات المسلسل، وكذلك العشوائية التي يؤمن بها كيسلوفيسكي.

الانتقال من العام إلى الخاص، أو من المجموع إلى الذاتي، سمة تتكرر في أفلام كيسلوفيسكي وهي مجرد ممر يعبر من خلاله كي يصل إلى طريقة تسمح له بإعادة تعريف الأشياء وفق منهجه ومعجمه الخاص، فهو بوصفه فرد لا يعيش في فراغ، ولكنه لا يعرف الأشياء وفق ما اصطلح عليها الجميع، وإنما وفق رؤيته هو.

تتشابه هذه الفردانية لدى كيسلوفيسكي بفكر كونديرا الضارب في المركزية الأوروبية، وهو ما يزيد من التشابه بينهما، علاوة على تلك الصيغة عند كيسلوفيسكي في الكثير من أعماله القائمة على الثيمة، مما يجعلني أضعه على الوجه الآخر من ذات العملة لميلان كونديرا، بل هناك تشابه آخر لا يمكن تجاوزه.

يُعرف عن كونديرا ولعه بالموسيقى الذي اكتسبه من والده الموسيقي المشهور لودڤيك كونديرا، وأراد أن يمضي على خطى والده قبل أن يتجه للكتابة. إلا أن ذلك الولع تُرجم إلى أداة أخرى في أعماله. نعلم أن لكونديرا علاقة خاصة بالرقم سبعة، وأغلب أعماله إن لم تكن جميعها تتوزع على سبعة فصول، محاكيًا في ذلك السلم الموسيقي الغربي (هناك سلالم موسيقية أخرى في العالم تنقسم على عشر درجات أو أكثر أو أقل.. لكن هذا كونديرا وبالتأكيد سيعتمد السلم الغربي/الأوروبي)، كما يوظف أيضًا مفهومًا موسيقيًا معروفًا وهو البوليفونية ولكن أدبيًا. لست بصدد تقديم درس موسيقي هنا ولكن لغرض التبسيط سأقول أن في التأليف الموسيقي عدة أنماط أو أنسجة (أستخدم هذه الكلمات لقصوري في معرفة المصطلح الرسمي)، ما أقصده بالنسيج الموسيقي للأغنية أو القطعة الموسيقية هو إذا ما احتوت على طبقات أم طبقة واحدة، هل تحتوى على مجرد نغمة؟ أم نغمة وهارموني؟ أم أنها تحتوي على طبقتين منفصلتين من النغمة؟ وهذه الأخيرة هي البوليفونية في الموسيقية. أما عندما نعزف على البيانو مثلًا، ونراوح بين عزف نغمات منفصلة باليد اليمنى.. وإدخال بعض الكوردات باليد اليسرى (نغمات منفصلة تُضرب في ذات الوقت) بين فترة وأخرى، فنحن نمزج هنا بين النغم والهارموني جاعلين من الموسيقى هومفونية وليست بوليفونية.

لا أرغب بتصديع رأسكم بالتفاصيل التقنية للموسيقى، ولكن هذا الشرح يساعدنا في فهم الرواية البوليفونية عند ميلان كونديرا الذي يرى أن تداخل الأصوات والرؤى والمناظير ضروري في عملية ذلك الكشف عن الوجود التي تحدث عنها في تنظيره للرواية، بل يتجاوز ذلك أحيانًا ليشارك بصوته الخاص هو في الرواية معلقًا على بعض أحداثها في مقاطع مقالية صرفة.

إيلاء الاهتمام الخاص بالموسيقى هذا حاضرٌ أيضًا عند كيسلوفيسكي، وهو الآخر الذي يتعامل مع التجربة السمعية على نحو مختلف وتجريبي.

هناك مشهد في فيلم بلو مغرمٌ به جدًّا، لأنه يظهر التجريب الموسيقي عند كيسلوفيسكي، ويظهر أيضًا توظيفه الذكي للموسيقى فيما يتوازى وحبكة الفيلم ومعانيه. نرى في ذلك المشهد غفوة جولي على الكرسي في شرفة منزلها وهي لا زالت في مرحلة مبكرة من التصالح مع ما حدث. نائمة، ونراها تصحو فزعة فجأة مع الدخول المفاجئ للموسيقى التصويرية.

تلعب الموسيقي التصويرية هنا أدوارًا كثيرة وعلى مستويات مختلفة. أولًا، هذه الموسيقى هي جزء من مقطوعة موسيقية كان يعمل عليها زوجها قبل موته لتقديمها في محفل خاص للاتحاد الأوروبي، وحضورها المتكرر في الفيلم هو علامة على عدم تجاوز جولي تلك الكارثة، هي خطاب شبه مضمر لنا نحن المشاهدين لنعلم في أي مرحلة هي جولي. أي أنها موسيقى تصويرية نسمعها بمعزل عن أصوات المشهد الطبيعية (ولذلك نسمع الموسيقى في ذات المشهد حتى أثناء الـ fade out)، ولكن في الوقت نفسه هناك كسر للجدار الرابع فهذه الموسيقى التصويرية تسمعها جولي أيضًا.

تسمع جولي الموسيقى ذاتها في مشهد المقهى المشهور على آلة الريكوردر، مما يوحي بصورة مختلفة أنها ترى ذكرى زوجها في كل مكان وأحيانًا في مواقف غير ممكنة، من أين لهذا المشرد معرفة الموسيقى التي يعمل عليها زوجي دون حتى أن تُنشر؟ كما أن كيسلوفيسكي يعشق فكرة العشوائية – كما ذكرنا في الحلقة الأولى من الوصايا العشر – وهذه المرة يوظفها من خلال تلاقي أفكار أشخاص عشوائيين، زوج جولي والعازف المتشرد. أحب سؤالها "هل تسمع ما يعزفه؟" وكأنها أيضًا هي غير متأكدة إذا ما كانت المعزوفة من آلته أم في رأسها.

على صعيد آخر في فيلم بلو وتوظيف الموسيقى، لا يجد كيسلوفيسكي أي صعوبة في إعطاء هذا العنصر طبقات مختلفة من المعاني؛ هناك حضور لمعزوفة الزوج بوصفها حبكة، فزوجها هو مؤلفها وهو مشهور يجعل من جولي عرضة للكثير من المواقف مع الكثير من الشخصيات التي دفعتها للهرب لاحقًا، وأيضًا هي معزوفة ستقرر جولي إنهاءها لتتحصل على closure أو خاتمة تجعلها متصالحة مع نجاتها وخيانة زوجها وموته هو وابنتها بعد أن كانت تكرهها لأنها تذكرها بزوجها بل ورمتها في سيارة النفايات، وعلى مستوى ثالث تكون الموسيقى موتيفة متكررة تخبرنا بالحالة النفسية والذهنية.

لا أود أن أجعل هذه المقالة طويلة، ولكن كثير مما ذكر ينطبق أيضًا على فيلمه "الحياة المزدوجة لفيرونيك"، إذ نرى الفكرة العشوائية لشخصيتين متطابقتين، وكذلك هناك توظيف موسيقي على نحو مغاير.

شاهدت أفلام كيسولوفيسكي منذ فترة، ربما قبل سبع أو ثماني سنوات، ولا زلت أحن إليها وأعود إلى بعض مقاطعها وأعيد مشاهدة بعضها الآخر. شكلت أعمال كيسلوفيسكي في وعيي أمثلة للمنتجات القصيرة – جميع أعماله حول الساعة والنصف – ولكنها غزيرة بصريًا وسمعيًا وثيماتيًّا، ويعيد من خلالها فن السينما إلى ما هو أبعد عن ثنائية الشكل والمضمون، بل مسخرًا كل ما هو ممكن لتوليد المشاعر لدى المشاهد، وذلك في ظني هي الغاية الأعلى للفيلم، قدرته على توليد المشاعر الجديدة والمختلطة والغريبة وغير المجربة سلفًا، وتطويعها فيما يتوازى مع كل شيء آخر في الفيلم.

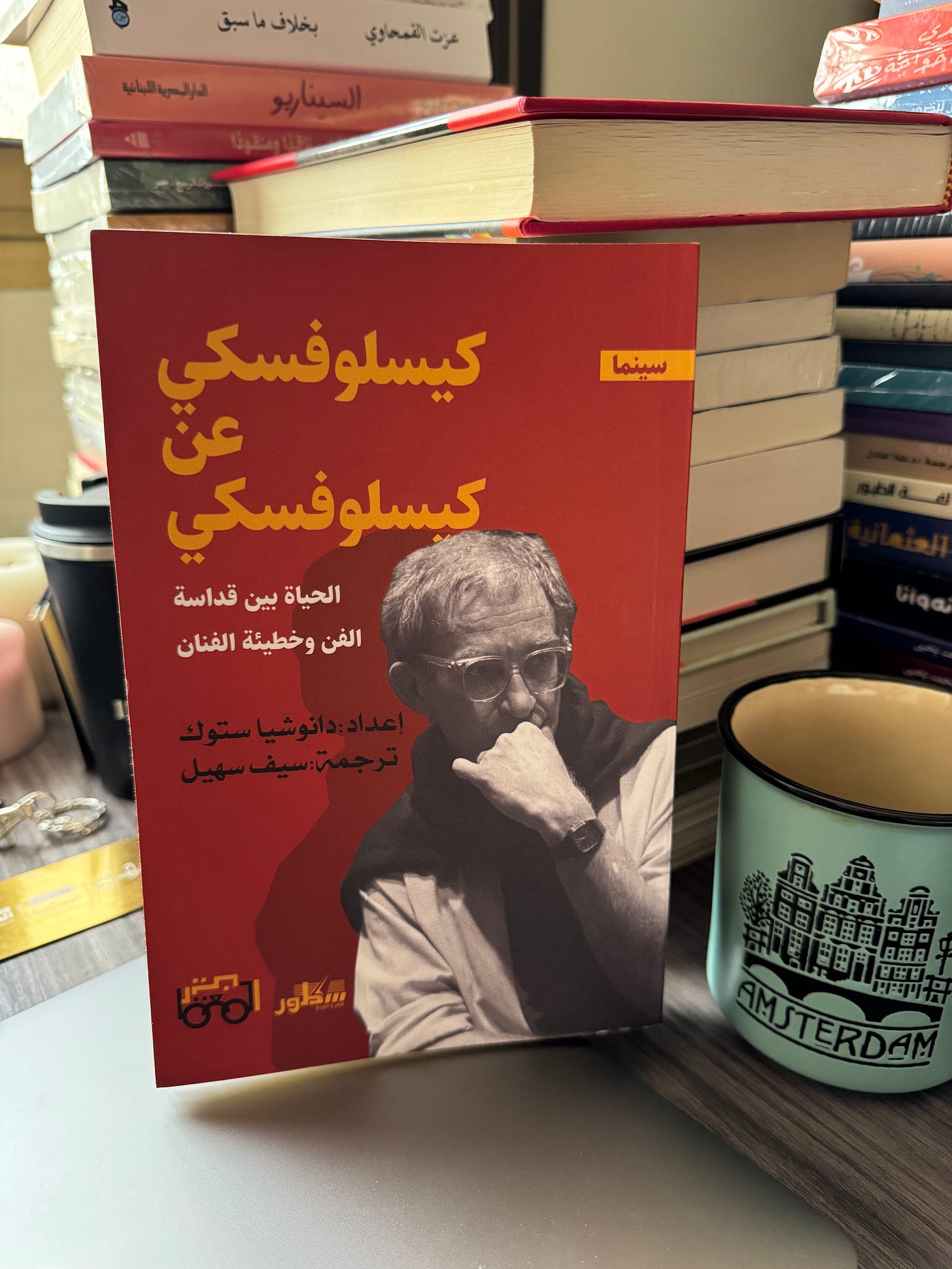

هكذا تلقيت كيسلوفيسكي، فنانًّا يدفن موضوعاته وما يرغب في قوله تحت تمويه الثيمة، وموظفًا لمختلف الحواس وخاصة السمعية منها، أما إن رغبت بمعرفة أعماله عبر زاويته هو، والدخول إلى مطبخه، أرشح لك هذا الكتاب.