الممثل البلاستيكي

الممثل الذي لا يمتلك منظور في الحياة، وكأنه كائن لا تاريخي، لا يستطيع أن يكون ممثلًا جيدًا

ألقت بي خوارزميات اليوتيوب إلى لقاء مع أحد الممثلين السعوديين، لن أذكر اسمه لأني لا أرغب أن تذهب دفة الحديث في سكة سفر استطرادية طويلة، وأيضًا لا أود أن يُؤخذ حديثي في إطار "طقطقة" لا أقصدها، فعلى الرغم من اقتصار أدوار هذا الممثل على الكوميدية منها إلا أنه نجح مع ممثليْن آخريْن في تقديم كوميديا عائلية دافئة ومناسبة لأجواء ما بعد الإفطار في رمضان، وكما يقول بوجاك هورسمان دفاعًا عن مسلسله التلفزيوني (هورسن أراوند): "بالنسبة للبعض، الحياة عبارة عن ضربة مستمرة في المثانة، وعندما يعودون إلى منازلهم بعد يوم متعِب فكل ما يودونه هو مطالعة مسلسل حول أناس أخيار يحبون بعضهم بعضًا"، كذلك ينطبق الوصف على تجربة الممثل السعودي ومسلسله الذي أقدّره كثيرًا. الملفت بالنسبة لي في تلك المقابلة – وفي كل مقابلة مع أي ممثل سعودي – هو خواءه الثقافي، لحظة لحظة.. لا أقصد بالخواء الثقافي هو عجزه عن الحديث حول كرنجيات الفينومينولوجيا والتساؤل المفتعل حول الوجود وماهية الماهية، لا. وإنما بمقارنة بسيطة مع ممثلين آخرين، يتضح لك الفارق الكبير بين الخلفية الثقافية للممثل الأمريكي – لنقل – بالمقارنة مع الممثل السعودي. ابحث عن أي مقابلة (مقابلة طويلة وليست تلك القصيرة التي تكون عادة في برامج التوك شو) لماثيو ماكونهي أو جون داوني جونيور أو مارك رفالو أو براين كرانستون أو حتى جيم كاري إلخ، وحاول أن تلحظ إن كان هناك فرق.

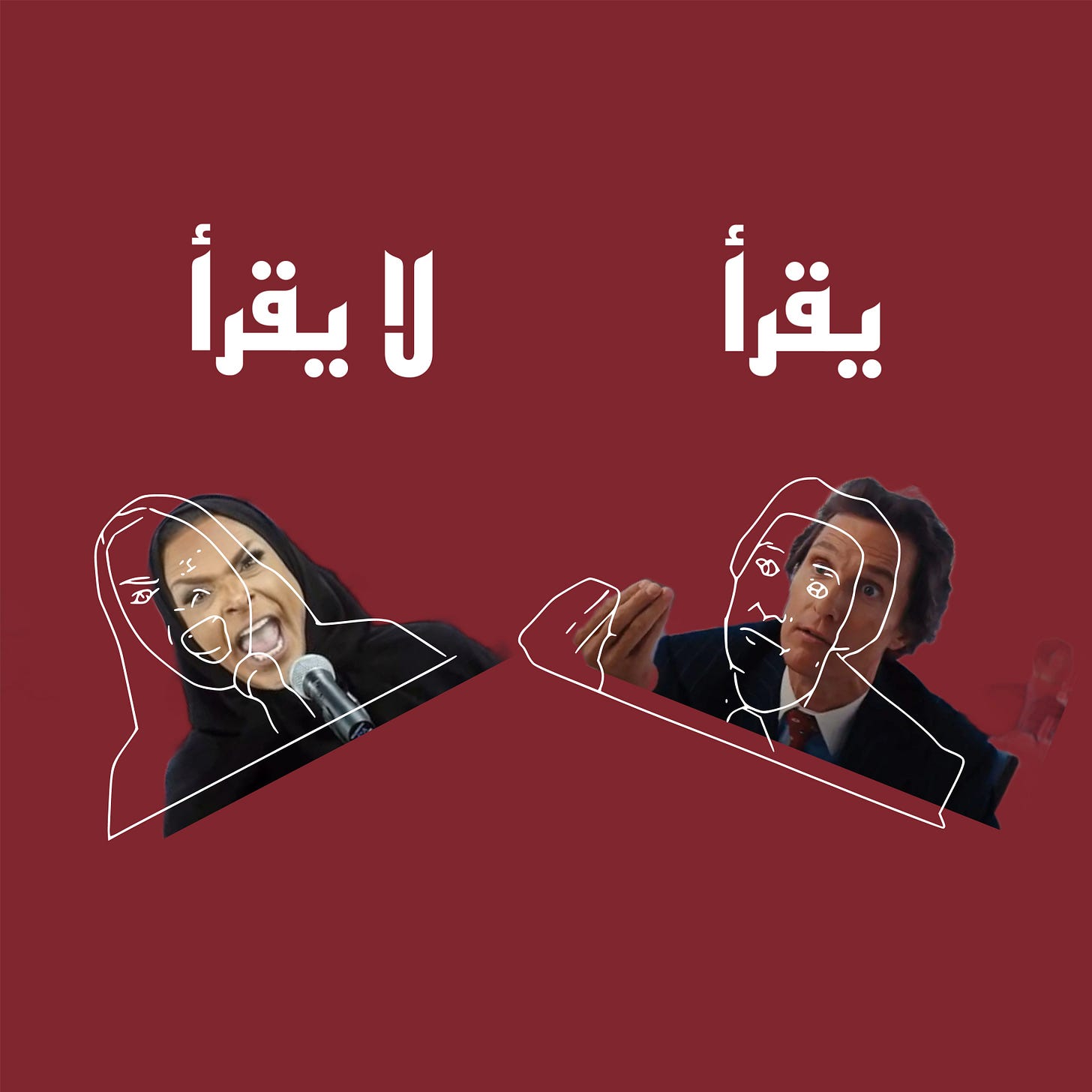

اقتصر حديث الممثل السعودي حول الأمور التقنية البسيطة في التمثيل، وبعضها كان سطحيًا جدًا من قبيل "لا بد أن تقرأ النص كاملا وتحضّر بشكل جيد قبل الذهاب للتصوير" أو "لابد أن يستطيع الممثل أن يفرش لخويه الأفّيه، أن يكون سنّيد لخويه". فضلًا عن الإكثار من مصطلحات مثل رانكور ومونتير والتي تبرز الفجعة السينمائية التي يعيشها الممثل السعودي، وهي مرحلة لابد أن يُخرج نفسه منها في أسرع وقت. النقطة الرئيسة هنا: لماذا تقتصر اللقاءات مع الممثلين حول التمثيل فقط وماله علاقة مباشرة به؟! لا بأس أن تستضيف ممثل وتسأله عن الفقر والوحدة والحزن والموت، عن الذكاء الاصطناعي ودور كرة القدم في تشكيل هويات الأفراد، عن الصداقة وعن التصحر، وعن كل ما يدور في أوساطنا الثقافية والاجتماعية. هذا هو الفرق الذي ستلاحظه بين الممثلين هنا والممثلين في الأوساط الفنية الأخرى، وما يكمن خلف هذا الاختلاف هو عنصر جذري في هذا الفارق بين الممثل هذا وذاك.

كذلك في مقابلة حديثة تمامًا (طازة) في أحد برامج البودكاست اليوتيوبية، تتكلم ممثلة سعودية – لن أذكر اسمها لكيلا أُحدث ميلا في خط سير هذه المقالة – عن ذلك البعبع، الكائن المرعب لكل من لا علاقة له بالقراءة والاطّلاع، الذات التي لا تُمس، المشار إليها بالناقد، واللطيف أن جميع الممثلين والممثلات السعوديين يتحدثون عن الناقد بكثير من التقديس والخوف، وهذا يشير إلى عملية تدجين معرفية تدور في ذلك الوسط الفني. ومثل المقابلة الأولى للممثل السعودي، دار الحديث هنا حول أدوار الممثلة في الأعمال المختلفة بشكل مباشر وسطحي، بل شاب حديثها الكثير من التعجب لدي، تقول فيما معناه: "لماذا يكتب الناقد رأيه في مقالة أو في وسائل التواصل، إن كان ناقدًا فهو من ضمن المجال والدائرة، فليتصل بي ويناقشني". عجيب! لا يتطلب الأمر كل هذه السرية والخصوصية حيال رأي نقدي وعمل فني تم عرضه في الفضاء العام وتداوله الناس في الفضاء ذاته. هناك من يريد أن يتحصل على كل منافع حضوره في الفضاء العام ويسلب فوق ذلك حضور الآخرين فيه. ولكن لفتت انتباهي جملة "فهو من ضمن المجال والدائرة"، هل تقصد أن الناقد لا يتحصل على هذا "الامتياز" إلا إذا كان في ذلك الوسط الفني؟! الكل يعلم أن قبولك في المؤسسات الكبرى لهذا المجال يعود بنسبة كبيرة إلى علاقاتك العامة، وإذا كنت تمارس النقد بما لا يتوافق مع ما لا يريدون فلن تكون في الدائرة، إذًا هي تريد النقد من الناقد الذي في الوسط كي "يتحنن" عليها لأنه من ضمن الشلة ولأنها لا تستطيع تحمل تبعات ظهورها للجمهور؟ ربما، ولكن هناك ما هو أبعد من ذلك.

ناقد ناقد؟؟ ولا.. شسمه؟

حديث الممثلين والممثلات عن أهمية وجود الناقد ودوره في الإشارة إلى الأخطاء وتحسين المنتج - وكل هذا الهبد - ينم عن أفق ضيق. هنالك نموذج بريء ووردي عن عملية النقد في مخيالهم، تقوم هذه المعادلة على النحو التالي: هناك عمل فني، وهناك ناقد مختص (مع أننا لا نعلم ما يعنيه ذلك بشكل دقيق)، يقوم الناقد بتحليل العمل وكشف الأخطاء وتقديمها لصناع العمل، ويقوم صناع العمل بالتحسينات. ايه تمام.. مثل معادلة الطفل في حل مشكلة الفقر، نطبع فلوس! هذه الأجوبة المباشرة والنظرة البسيطة وربما المثالية تبرز الأفق المعرفي المحدود لهذا الممثل، تماما مثل ذلك الطفل الذي يظن أن طباعة النقود تعالج الفقر، فالطفل لا يفهم معنى النقود والأموال ولا يعرف معنى الاقتصاد بل لا يدري ما معنى سلعة ولا تضخم ولا موارد إنتاج ولا المواد الخام ولا ولا ولا. كذلك الممثل الذي يؤمن بمثل تلك الأفكار حول الناقد، هو لا يدرك لكثير من الأمور.

صارع الانسان على مدى قرون ضد مختلف السلطات التي تقيد إرادته وحريته، وبعضها حساس وخلافي جدًا، ناضل وحارب من أجل ألا تتحول الأفكار إلى مؤسسات تقيده وتكون لها سلطة عليه، ثم نأتي في موضوع لا يحمل أي حساسية دينية أو سياسية ونقوم بأنفسنا ونصنع مؤسسة سلطوية تقيد حركة الفن الطبيعية والمباشرة بين المنتج والمتلقي، نضع هؤلاء الذين لا نستطيع حتى تحديد هويتهم المعرفية في هذه الحلقة ليكونوا "حراس الفن"، على غرار حراس الفضيلة وحراس العقيدة وغيرهم من "الحراريس" الذين تسلطوا على الناس في التاريخ البشري الطويل. لا أود الاستطراد أكثر ولكن قد أفرد مقالة أو مقالات منفصلة حول هذا الموضوع، ولكن أقول أن فكرة بسيطة كهذه تغيب تمامًا عن الممثل ولذلك هو يركض بسرعة نحو حتفه دون أن يشعر.

مدري والله.. بس في حاجة اسمها دوبلير

أعود إلى الممثل السعودي الذي لا يستطيع أن يتكلم حول أي موضوع من موضوعات الحياة. فكر في الأمر كما لو أنك في جلسة دافئة في مقهى تحتسي قهوتك (أو تشرب شيشة عادي) مع هذا الممثل أو الممثلة، هل لديك اهتمام لتسمع له أو لها حول موضوعات مختلفة؟ هل تستطيع أن تسولف حول موضوعات اللحظة الراهنة الاجتماعية والثقافية سواء في المجتمع المحيط بك أو في العالم؟ أو حول أي موضوع فيه شيء من الجدية؟ ذلك هو المنظور الذي يمتلكه أي فرد، وهناك أفراد في الحياة بلا منظور.

أجادل دائما ألا شخصية درامية ناجحة بدون منظور، وتطرقت إلى ذلك في المقالة الأولى في هذه المدونة، المنظور هو نتاج الخلفية الدرامية (Backstory) لكل شخصية، ما يريد تحقيقه وما يهابه وما يقدّره، جميع قيمه ونقاط قوته وضعفه ومخاوفه. قد يستطيع الممثل السعودي أن يتجرد من ذاته وشخصيته الحقيقية، خاصة في حال غياب منظوره الخاص، ولكن كيف يستطيع أن يتقمص شخصية درامية عميقة وبخلفية درامية معقدة وبمنظور صعب وهو لا يمتلك أي تراكم معرفي ولا منظور أساسًا. هذا ما يعلل سبب عدم قدرة الممثلين على الحديث حول شتى موضوعات الحياة لأنهم بلا رؤية أو فلسفة أو نظرة تجاه موضوعات الحياة، بينما يعلق الممثل الأمريكي حول كل الأخبار والأحداث التي تدور في مجتمعه، يعلق على قضية جورج فلويد ومناظرات الانتخابات الرئاسية وتجربته في الأبوة ومعنى أن يكون يتيمًا وغيرها من الموضوعات التي تلفّه، الموضوعات التي تجعله كائنا تاريخيًا، وليس مثل الممثل السعودي البلاستيكي، تشعر أنه غير حقيقي، وليس له آراء حول أي شيء، ولا يستطيع التعليق حول أي موضوع ثقافي خارج كليشيهات الصنعة نفسها من سيناريو وإخراج وإضاءة وديكور. وضع الممثل السعودي أشبه بثنائية المختص والتقني، المختص هو الذي يمتلك فهم نظري جيد للأمور، في حين يكتفي التكنولوجي بالمعرفة العملية البسيطة، مثل الفارق بين المهندس الكهربائي والتقني الكهربائي، المهندس على علم جيد بالجانب النظري الفيزيائي بينما يكتفي التقني بمعرفة تشبيك الوايرات وفهم الدوائر الكهربية، وعلى ذلك قس.

هل يعتقد الممثل السعودي أن التحاقه بمجال التمثيل يعفيه من التزود المعرفي؟ قد يظن الممثل أن القراءة والكتب والتزود بالمعرفة هي من شأن تخصصات أخرى كالهندسة ومجالات الإدارة والعلوم التطبيقية، أما هو كممثل فقد "نجا" من هذا العبء. هذا يقودني إلى مقالة كتبتها قبل سنتين، ولكنها غير موجودة على الانترنت الآن، وأظن أنه من الملائم إعادة كتابتها مرة أخرى، عنونتها بـ "الممثل الأمي: لماذا يعادي الممثل الخليجي القراءة؟"، أما الآن فأرى أن سبب تناولي للموضوع ليس القراءة بقدر شعوري أن هذا الممثل خاو وبلا منظور، وهذا يعيدني إلى الأمر ذاته، القراءة.

تجربة غوغلية

قبل عدة أعوام، وبعد رحيل الفنان المصري نور الشريف، أعيد تداول فيديو قديم له على شبكات التواصل الإجتماعي كشكلٍ من أشكال النعي والتأبين للراحل. الفيديو عبارة عن ورشة عمل في الكويت حضر فيها مجموعة من الفنانين الكويتيين، من بينهم أعلام شهيرة بتصدرها الفن الكويتي والخليجي وقتها مثل يعقوب عبد الله ومحمد الصيرفي وشيماء علي وأحمد العونان ومحمود بو شهري. ذكر نور الشريف في معرض حديثه رواية الجريمة والعقاب لفيودور دوستويفسكي، والذي بدا اسمه غريبًا تمامًا على المتلقين. وظل نور الشريف يتهجى أمامهم حروف اسم الروائي الروسي وينصحهم برواياته. قد لا يعنيني عدم معرفتهم بدوستويفسكي على وجه الخصوص، وإنما تعنيني هذه القطيعة التامة والواضحة مع القراءة بالمجمل والأدب على وجه التحديد، فقد كان جليًا من تعابير وجوههم جهلهم التام بالقراءة، وكون الأدب والروايات والقصص عالمًا غريبًا عنهم تمامًا. هي أشياء لا وجود لها في خريطة حياتهم، كأنك تسأل رجل دين: ما رأيك بألبوم ذا ويك اند الجديد؟

هذه القطيعة بين الممثل الخليجي والقراءة كانت وما زالت تثير استغرابي على نحو كبير لأنني أؤمن بارتباط الأدب والفن. كيف بإنسان لا يقرأ، بإنسان لم يخلق صلة بينه وبين الأدب يومًا، أن يصبح ممثلًا؟ متى خطر على بال أحدهم "أوه… سأصبح ممثلًا"؟ وما الذي دفعه لمثل هذا القرار؟ إن مشكلة الممثل الخليجي وسوء أدائه جذرية وليست بسيطة.

قمت - بدافع الفضول – بإجراء تجربة بسيطة، استخدمت غوغل لأرى إن كان ممثلو وفنانو العالم يقرؤون، لا لغرض إعطاء شرعية لهذا الفعل عبر إثباته عند الآخر، وإنما لأتبين أين يقف الممثلون الخليجيون من بين نظرائهم في العالم (وتلك أيضًا مشكلة أخرى، مشكلة المحلية، إذ يركز الممثل على نفسه وبيئته متقوقعًا عن العالم، دون أن يصبو للممثلين العالميين ممن سبقوه في هذا المجال لأنهم حسبما يرى في مدار آخر ومستوى بعيد حيث لا يصلهم ولا يدركهم). كتبت قائمة عشوائية نتجت عن عملية عصف ذهني سريع تضم الأسماء التالية: كيڤن سبيسي (أمريكي)، جنغ كوك قائد فرقة BTS (كوري)، شاه روخ خان (هندي)، جولييت بينوش (فرنسية)، بيونسيه (أمريكية)، مادس ميكلسن (دنماركي).

وقد حرصت على التنوع في الخلفية الثقافية لكل منهم لأرى إن كانت القراءة كاهتمام عند الممثل تختلف باختلاف البُعد الثقافي والجغرافي أم لا. تاليًا قمت بكتابة اسم الممثل باللغة الإنجليزية في غوغل متبوعًا بعبارة "favorite books" (كتبه المفضلة). وهذه كانت أبرز النتائج: أتت نتائج كيڤن سبيسي غير واضحة، إذ جاءت أغلبها من مواقع متخصصة في جمع شخصيات الممثلين وتحليلها وتتبع مقابلاتهم واستنتاج ما قد يكون قد تأثر به الممثل من كتب. ولذا قررت أن أستبعد مثل هذه النتائج، مصممًا على ألا أضع على القائمة سوى الكتب المفضلة التي يذكرها الممثل أو الممثلة بأنفسهم.

أتت نتائج "الكتب المفضلة لجنغ كوك" ببضع صفحات على الانترنت التي تذكر الكتاب المفضل لكل عضو من أعضاء الفرقة، وقد وصفت الكثير منها قائدَ الفرقة بالقارئ النهم. وجاءت نتائج الممثل الهندي شاه روخ خان بقائمة تضم ترشيحاته للكتب التي ألهمته مسبوقة باقتباس له حول علاقته الوطيدة بالقراءة. أما نتائج الممثلة الفرنسية جولييت بينوش فقد أظهرت صفحة الانستغرام لحسابها الشخصي وهي تضم ترشيحات لكتبها المفضلة. لكن المغنية الأمريكية بيونسيه فلم يظهر لها إلا نتيجة ملفتة واحدة من صحيفة الاندبندنت، حيث أشارت لندرة ظهور بيونسي الإعلامي وقلة مقابلاتها المرئية أو المكتوبة. ومع ذلك، نجد بيونسي ترشح في هذه المقابلة كتابًا وحيدًا تظن أن على الجميع قراءته. أما الممثل الدنماركي مادس ميكلسن، فقد أظهرت إحدى النتائج التي تعدد أمورًا لا نعرفها عن الممثل هوسه بالروايات المصورة.

ثمة ثلاثة نقاط أود ذكرها. أولًا، هذه مجرد تجربة سريعة ومسلية قمت بها بشكل عشوائي بحت. ولم أختر هذه الأسماء للدفع بالنتائج لاتجاهٍ محدد، وبإمكان أي شخص القيام بتجارب مماثلة بأسماء أخرى. فكروا فيمن يروق لكم أداؤهم من الممثلين والممثلات وابحثوا عن كتبهم المفضلة. أزعم أن غالبية النتائج سوف تشير إلى اهتمام هؤلاء بالقراءة والكتاب. ثانيًا، لا تشير هذه التجربة في حد ذاتها إلى أي شيء دون فحص وتمحيص لعلاقة القراءة والفن عمومًا والتمثيل تحديدًا. وأخيرًا – وهذا الأهم – هذه ليست دعوة مني للترويج لعادة القراءة كما نراها عند الموهومين وأنبياء الكتب. ولأن هذا المحور مهم فسأبدأ به أولا لنفي هذه التهمة قبل العودة للنقطتين اللتين تسبقها.

بين الاستقلالية و"الحقّون"

"فلان صار من حقين الجم"، "علانة صارت تبع المسرح"، "فلتّان صار من جماعة الكتب". غالبًا ما تستبطن اللغة الكثير من أفكارنا غير المنطوقة. هنالك فرق بين أن تكون ممن يمارس التمارين في الأندية والصالات الرياضية وبين أن تكون من حقين الجم (أو حقون الجم إذا كنت من جدة). يحتفظ الأول بأهدافه الأصيلة الخاصة، كالحفاظ على صحته وجمال جسمه وربما أسباب أخرى كتقليص الضغوط أو رفع مستوى اللياقة. أما أن تكون من حقين الجم فأنت تمشي وفق خطة محددة مسبقًا بمعايير متوقعة منك، وهذه التوقعات غير معلنة، وهي متوارثة يمارسها مجموعة من الأشخاص في كل ناد رياضي ويدعمها مدربو النوادي أيضًا، مثل خطة تضخيم الجسم ومن ثم تنشيفه من الدهون لأجل الاستعداد للمشاركة في البطولات. وعندما لا يطابق مسارك الرياضي الخطة المتوقعة المنتهية بالمشاركة في البطولات، فأنت مجرد فرد يمارس الرياضة في النادي ولست من حقين الجم.

ينطبق الأمر على كثير من الهوايات والأنشطة الأخرى. ولذا، حين ترغب بممارسة هواية ما، فهنالك نسبة ليست بسيطة بأن ينتهي بك المطاف بأن تكون من حقين أو "من جماعة" تلك الفئة، وليس مجرد شخص يمارس هوايته ويرغب في أخذ هذه الهواية في اتجاهات أخرى من حيث كونها رحلة شخصية في المقام الأول.

كذلك الأمر بالنسبة للتمثيل. حين تبدي اهتمامًا بالمجال وتبدأ ممارسة هذه الهواية وتنمية المهارات فيها، تأتي تلك اللحظة المحورية – والتي تكون عادة عفوية ولا واعية – والتي تنضم فيها لجماعة وتصبح من حقين المسرح مثلًا أو من حقين التمثيل. وفي هذه اللحظة بالذات، يُعقَد اتفاق ضمنيّ بينك وبين هذه الجماعة أو المؤسسة الناعمة، فهي قديمة وذات أسس وقواعد أكثر رسوخًا من تجربتك القصيرة. وهذا الاتفاق الضمني يجعلك تخضع لكل ممارسات أفراد الجماعة/المؤسسة وتبدأ بتقليدهم بشكل لاشعوري.

تعتور هذه العملية أمور عدة. الأمر الأول هو التسليم الساذج لفكرة التخصص. الملاحظ في الأوساط الثقافية السعودية تقديس قيمة التخصص على إطلاقها، وهذا إشكال تناولته بشكل متكرر في السابق ولا أود الخوض في الكثير من تفاصيله. ولكن ما أود التنبيه عليه هنا هو اعتباطية التقسيم والتخصيص في مجالات الفنون والآداب. هل ثمة جدار راسخ بين المسرح والرواية؟ بين الموسيقى والأفلام؟ بين الشعر والنحت؟ بين الرسم والرقص؟ أو بين أي مزيج من هذه الفنون؟ أزعم أن من يتقن –أو يظن أنه يتقن– فنًا واحدًا من تلك الفنون دون امتلاك دراية بالأخرى ليس في الواقع إلا منتِج مواد رديئة في مجال "تخصصه". وأزعم أن من يدعي أنه ذو فهم عميق في مجال وحيد من هذه الفنون بحيث يستطيع من خلال هذا الفهم نقد منتجات ذلك الفن، فهو كالناقد الذي لا يكتب الشعر والنثر والقصة والرواية ولا يعزف على أي آلة موسيقية ولا يكتب السيناريو ولا يخرج الأفلام ولا يرسم أو ينحت أو يقوم بأي عمل فني آخر، بيد أنه يستطيع ممارسة النقد؛ كلاهما دجال!

أحد الأسباب وراء هذا الأمر هو أنه عند انضمام الفرد لهذه الجماعة، ينعزل بها ظنًا منه ربما بأنه يتخصص في ذلك المجال، وأنه يترك الفنون الأخرى لمختصيها. فتنطوي بذلك الجماعة على أفرادها وتكرس جميع الأفكار والعادات السابقة وتنقلها للأفراد الجدد، مما يتسبب في انعزال الجماعات الفنية بعضها عن بعض، كما يتسبب في جعلها تمتلك صفات متشابهة أيضًا. فلو أخذنا جماعة المسرح مثالًا، نجدها تحمل طابع الجدية، فذلك ما يلقنه أفراد الجماعة السابقين والمخضرمين للوافدين الجدد، مؤكدين أن نصوصهم أدبية وجادة (بعكس جماعة الأفلام والتلفزيون التي تمتلئ أعمالهم –حسب رأي حقين المسرح– بالإسفاف). لكن ثمة ما يجمع كل هؤلاء: ابتعادهم عن القراءة. لماذا؟ لأن للقراءة جماعتها هي الأخرى.

نأتي الآن إلى دعاة القراءة. ينطبق الأمر مجددًا بحذافيره على هذه المجموعة. أعرف شخصيًا العديد ممن يقرؤون كثيرًا، ولكنهم ليسوا من حقين الكتب. أن تكون من حقين الكتب يقتضي خصال محددة، تتمثل في رمنسة العلاقة مع الكتاب، وأن تصبح ممن يقتنون الكتب بغرض مشاركتها، أو أن تقرأ الكتب لأجل أن تصبح بوكتيوبر، أو ربما أن تزور مركز إثراء وما أشبه لأجل الاحتكاك ببعض الجماعات القرائية. أحد الأصدقاء الذي ليس من حقين الكتب يقرأ أكثر من هؤلاء ويستطيع أن يعطي أفكاره صوتًا فريدًا وواضحًا. لكنهم لو قابلوه لالتبس عليهم الأمر، إذ هو ليس "قارئًا" مثلهم. ويسهل أن تلاحظ الفارق لأنه يختلف عنهم كاختلاف من يمارس التمارين الرياضية عن حقين الجم. ولو قرر هذا الصديق الانضمام لدعاة القراءة لأصبح يشبههم في الكثير من الصفات، ولربما يبدأ بوضع حواجز بين الفنون ويصبح فيلسوفًا لا علاقة له بالروايات والأفلام.

ما يجب تحريره أولًا من هذا العتَه المعاش في الوسط الثقافي هو القراءة. لا ينبغي أن يكون هناك جماعة للقراءة، تمامًا مثلما ينبغي ألا أن يكون هناك جماعة للجم. ينبغي على كل من يستطيع ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة، بصرف النظر عن الرياضة. وكذلك القراءة؛ ينبغي على كل أصحاب الاهتمامات الفنية هم الآخرين أن يقرؤوا. وأظن أن الحجة المزعومة لغياب النص الحقيقي ما هي إلا نتاج غياب القراءة. كيف يمكن للمسرحي أو صانع الأفلام أو كاتب الدراما أن يكتب نصًا وهو لا يقرأ أساسًا؟ لكن بالنسبة له لماذا يقرأ؟ ذلك ليس مجاله، وهو يتوقع من حقين الكتب أن يكتبوا نصه. ولكنه لا يعلم أن حقين الكتب يعتقدون أن الأمر لا يخصهم أيضًا.

شكلك ما تعرف الانضباط الانفعالي

عودًا للممثل الذي توج اجتهاده ليصير الآن من حقين التلفزيون. إن لم يكن من قبل قارئًا، فالأمر يتطلب معجزة الآن كي يصبح قارئًا، وذلك أمر في غاية الغرابة. كيف وصل إلى هنا وهو لا يحب الأدب؟ إلا إذا كانت إجابة الممثلة شيماء علي من ذات الورشة التي أقامها نور الشريف معممة على البقية، وذلك حينما قالت إنها كانت تظن التمثيل عبارة عن "كشخة ومكياج وشهرة". أما إذا كان هذا الممثل أكثر جدية بقليل، فهو الآن متفرغ لكل مهارات التمثيل "التخصصية" كالتقمص والانعزال في كوخ في سويسرا والوقوف أمام المرآة وتعفيط الوجه أمام المرآة، وهذا ما يقودني للمحور التالي.

لدينا الآن إذن ممثل بلا خلفية أدبية أو ثقافة فنية على الإطلاق، فضلًا عن كونه غير قارئ البتة، أي أنه ممثل فارغ ثقافيًا. وعليه لا يبقى لهذا الممثل إلا الجانب الجسدي كي يعمل عليه ويطوره، وهو جانب يظن الممثل أنه الجانب الوحيد الذي يجب إتقانه. ويصاحب هذا الاعتقاد الإغفال الكامل للجانب الثقافي، رغم كونه ركنًا أساسيًا في شخصية الممثل الأصلية التي تعالج الشخصية الفنيّة بغية محاكاتها بأفضل صورة ممكنة. بعبارة أخرى، يعتقد ممثلنا الفارغ أن المعادلة كالتالي: كل ما عليه هو إتقان الجانب الجسدي بما يشمله من لغة وطبقات صوت وإيماءات، وأن يحاول تأدية توجيهات المخرج بإتقان، وهنا ينتهي دوره وتنتهي المعادلة. ولكن من يظن أن هذه المعادلة ناجحة فهو إما مخرج لأعمال رديئة بنصوص وشخصيات سطحية، أو أنه شخص من خارج الصنعة ويظن أن المخرج رجل خارق وقادر على إيصال وتلقين أبعاد وثيمات العمل ومعانيه المبطنة إلى الممثلين بعصًا سحرية. وإن لم تكن ثمة ثيمات عميقة ومعانٍ مبطنة فمجددًا أقول أن الناتج عمل رديء.

ونستطيع أن نفهم الكم الهائل من الأعمال الكوميدية اليوم على حساب الدراما. لوحظ مؤخرًا غياب ممثلي الدراما الخليجيين كما ذكر الممثل عبد المحسن النمر، وهو محق في ذلك. أي مكان يجده الممثل الخليجي في الدراما بعد ما وصفت في السطور السابقة؟ ولكن ذلك لا يعني غيابه عن الساحات ككل، إذ أن الأحضان تستقبله في ساحة الكوميديا.

إذا ما أخذنا جميع الصفات السابقة للممثل الخليجي بعين الاعتبار، فليس صعبًا علينا الآن فهم نوعية الأعمال الفنية التي نراها. نستطيع القول أن الكوميديا الخليجية اليوم اختزالية لمفهوم الكوميديا بشكل كبير، وتحصر مفهومه في السكيتش والتقليد (Parody). والسبب في ذلك يعود لصعوبة الكوميديا كجنس فني خارج إطار التقليد. القدرة على كتابة عمل كوميدي يقوم على المفارقة الساخرة والكوميديا السوداء والهجاء أو التهكم يتطلب امتلاك ثقافة معرفية، فضلًا عن تطلبه مستوى متقدم في الجانب الأدبي لكي يتحول هذا المزيج إلى نقد كاشف و ذكي قادر على تعرية الأفكار والقيم وتجسيد كوميديا موقف مقنعة وصادقة.

لكن بغياب كل هذه الأوجه، لا يبقى للممثل إلا أن يستخدم جسده وتعابير وجهه، أن يقلد ويستخدم المحاكاة الساخرة القائمة على عنصر تضخيم الشيء والمبالغة فيه. يخطر في بالي الآن ياسر العظمة ودريد لحام كممثلين برعوا في كوميديا الموقف، وليس بخفي على أحد ما يمتلكه هذان الاثنان من تحصيل ثقافي. قد أبالغ لو قلت بأن كل قارئ جيد يستطيع أن ينافس ممثلي الخليج اليوم بكل سهولة. لو قرر سامي الجابر خوض تجربة التمثيل اليوم لربما خطف الأضواء من الكثير من الممثلين الخليجيين، إذ أعرب في غير مناسبة عن حبه للقراءة، وقد قال مرة أن إحدى رواياته المفضلة هي البرتقالة الآلية لأنتوني برجس.

الشخصية الفنية لا تعوم في الفراغ

يستحيل لأي شخصية فنية أن توجد في فراغ، بل لابد أن تنوجد في فضاء ثقافي، في مجتمع، حتى لو كان هذا المجتمع مجموعة حيوانات مؤنسنة كما في قصص الأطفال أو أي رواية خيال علمي. هناك فضاء دائمًا، ولهذا الفضاء قيم وأفكار وخلفيات ثقافية متعددة ومفصلة. يتيح هذا الأمر أن تمتلك الشخصية عمقًا وألا تكون مسطحة. كل شخصية مثيرة للاهتمام لابد أن يكون لها خلفية درامية (Backstory)، مما يقتضي أن يكون لها صفات اجتماعية وفكرية وقيمية غير صفاتها الجسدية. تريد هذه الشخصية شيئًا –وإلا لن يكون هناك حبكة–، وحاجتها لهذا الشيء لا تنبع إلا من قيم وأفكار وتجارب سابقة. ليس ثمة مفر من الخلفية الدرامية لكتابة شخصية درامية جاذبة. وكيف لمن لا يعرف معنى مجتمع أو حكومة أو قيم أو سياسة أو أمومة أو صداقة أو أخلاقيات أو أي شيء ذي بعد ثقافي من موضوعات الحياة (مما لا نستقيه إلا من الكتب وعبر التجارب الحياتية) أن يقوم بتأديتها بشكل مقنع؟ لا مراء في أن التجربة الحياتية تثري أكثر من القراءة، لكن أي تجربة حياتية تلك التي تستطيع أن تثري مفاهيمنا في شتى موضوعات الحياة؟ أنت لا تستطيع أن تكون أمًا ورئيس دولة ومجرمًا ولاعبًا في الدوري الإسباني. لكن القراءة قادرة على تمهيد الولوج لهذه الموضوعات عن طريق إعطائك المواد الخام وتهيئة مشاهدتها في ظروف ومواقف وسيناريوهات متعددة داخل الأدب على نحو يحفز التأمل والتفكير فيها بشكل أفضل وأكثر وعيًا.

القول بأن تلك هي من مهام المخرج وحده فيه إجحاف كبير. كيف يمكن لأي أحد أن يوصل مثل هذه الأفكار التي لا تكتسب إلا بالخبرة؟ القراءة شكل من أشكال اكتساب الخبرة، أو لئلا اُتهم بالمغالاة وأني من حقين الكتب، سأقول أن القراءة محاولة لأن تحل محل الخبرة الحياتية. لكن المشكلة أكبر إذا ما أخذنا بالاعتبار أن الممثلين، فضلًا عن أن يكونوا قراءً جيدين، لا يقرؤون كامل النص حتى. ولكن الحديث حول ذلك سيدخلني في نوبة غضب ولذلك سأختار صحتي.

القارئ الجيد متحدث جيد.. ومفكر جيد وكاتب جيد وممثل جيد!

ثمة فارق ثقافي بين الممثل السعودي وبين أقرانه في الصنعة، ويمكننا ملاحظته بسهولة في اللقاءات المتلفزة. نستطيع هنا الاستفادة من برنامج خام اليوتيوبي الذي قام فريقه مشكورين باستضافة العديد من صنّاع الأفلام والممثلين والمهتمين بالصنعة. يمكن ملاحظة قدرة الضيف على التحدث والتعبير إذا كان الضيف صانع أفلام أو ذا تجربة أخرى غير التمثيل، قياسًا على قدرته إذا ما كان ممثلًا وحسب. لا يستطيع غير القارئ من وجهة نظري أن يتحدث بدقة وأن يحول أفكاره ومشاعره إلى كلمات واضحة متسلسلة. قد يستطيع الحديث لساعات، لكنه حديث ساكت على حد التعبير السوداني، حديث من قبيل "شغل جامد وأداء رهيب وما قصروا والله يعطيهم العافية". وأنا لا أقصد هذا الاسترسال بحديثي، بل أعني القدرة على صياغة الأفكار والتعبير عنها في كلمات دقيقة ومختارة بعناية، الأمر الذي يتطلب رصيدًا لغويًا لا يمكن اكتسابه إلا من خلال القراءة. القارئ الجيد، وليس فقط من يطوي الصفحات ويراكم الكتب، دائمًا ما يكون كاتبًا أفضل مما لو لم يكن قارئًا، بل يصبح متحدثًا أفضل وممثلًا أفضل أيضًا، حيث سيتمكن من قراءة النص بشكل أفضل ومن فهم شخصيته بشكل أفضل دون الحاجة للانعزال في كوخ في سويسرا.

لابد من تذويب الحواجز الوهمية بين الحقول المعرفية والثقافية. ولا داعي في سبيل إقناعكم أن أقول: ذابت الأجناس الأدبية في بعضها في زمن ما بعد الحداثة وبرزت النصوص غير المصنفة… تلك لغة تجذب السذج ومفتشني (من فيتيش Fetish) الحداثة وما بعدها. ولكن ما أقوله أن الفنان ومتلقي الفن هما مزيج من تجارب عدة وحقول معرفية متعددة، ولا ينبغي رؤيته كما لو كان من حقين الجم أو المسرح أو الرواية أو الكتب أو الكرة أو السينما. هو فرد يتلقى المعارف ويكوّن التجارب، يتلقى صنوف الفن بشروطه الخاصة هو، ولا يستطيع أن يعزل الفنون عن بعضها ولا عن الحالة الإنسانية كما يراها هو، ولذلك هو من يترصدها في كل مكان، وكل ذلك كفيل بأن بخلق منظوره الخاص حول الحياة وموضوعاتها، أن تكون له فلسفته تجاه الحياة، وقراءاته وتحليلاته لمختلف الموضوعات الفكرية و الاجتماعية والأدبية والسينمائية، هذا ما يجعله كائنا حيويًا وليس محاكي روبوتي أجوف معرفيًا. إن ذلك شرط إنتاج فنه الأصيل والمتفرد والصادق، وأكبر بوابة نستطيع الدخول من خلالها لكل هذا هي القراءة.

نعوضك في المقالات الجاية ما عليك 😂👍🏻

حسيت ما أقدر أبدي في مقالاتي الثانية إلا بعد ما أزيح هالموضوع من صدري، خاصة وان المقالة القديمة مش موجودة ع النت.

عظيمة عظيمة المقالة ياحسين وكأني قاعد أقرأ مقالة لعبد الفتاح كليطو" وانا هنا مو بصدد المقارنة والأشارة للعمق بكثر ما اشير للأحترافية في ابراز المعنى بهذا الوضوح والشفافية والبساطة والكثرة

بس ورد ببالي سؤال، هو كيف ماصارت القراءة او خلنا نقول ليش ما صاروا الممثلين من "حقين الكتب" بكل ما تحمل الجملة من حمولة صورية،خصوصاً اذا ما قلنا انها بتساعد مزاعمهم الرسالية كأنبياء للثقافة والفن ؟ .