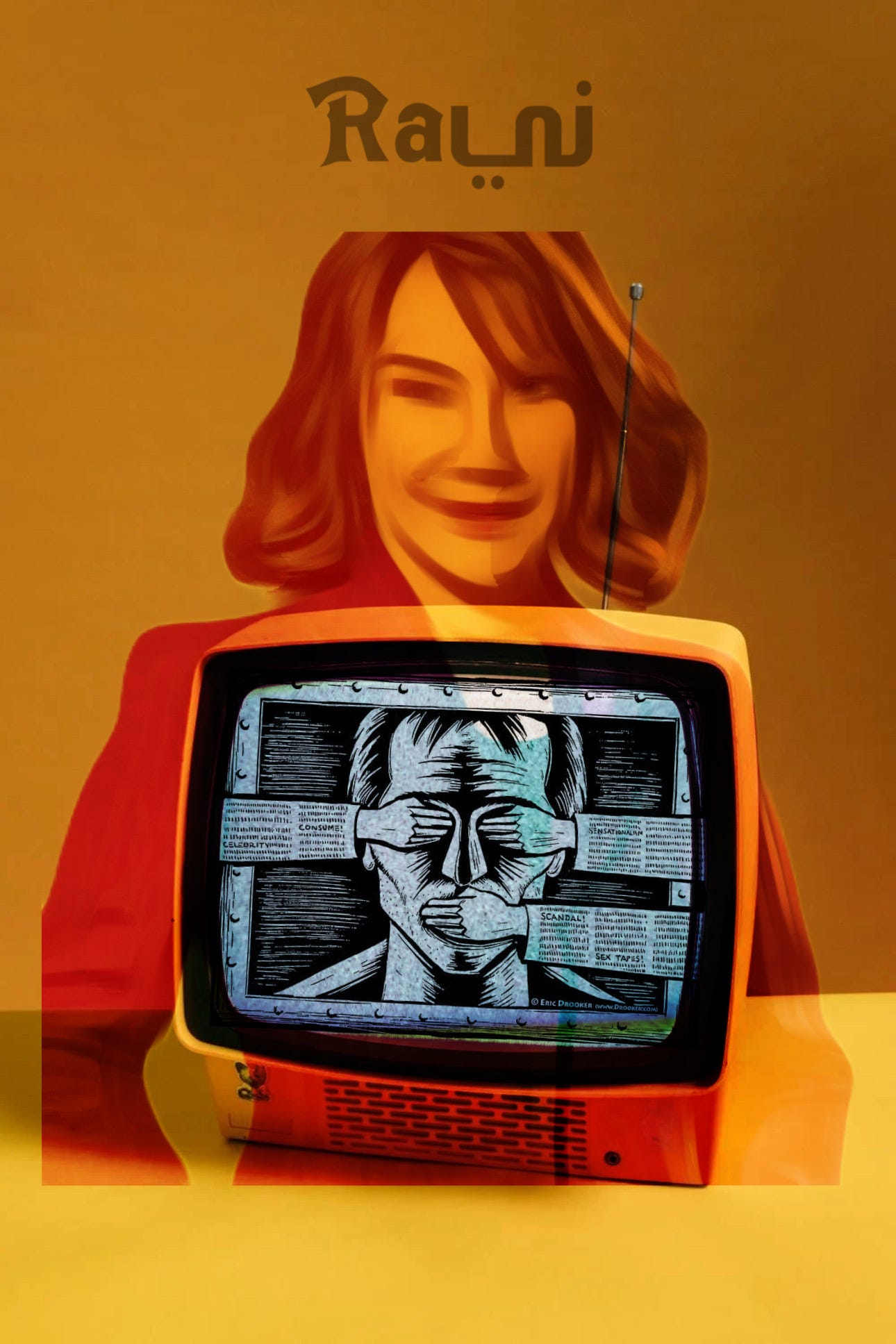

نقد الرقابة بحجج كوكب بون بون

لا يكفي أن يكون رأيك معقولا، يحدث أحيانا أن تحمل الآراء المقبولة ولكن بحجج سطحية وحتى مرفوضة

انتشر في خمسينيات القرن الماضي ممارسة أُطلق عليها لاحقًا المكارثية، نسبة إلى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي آنذاك جوزيف مكارثي، حيث قام برمي الاتهامات على كل من ينتمي – أو يشك أنه ينتمي – إلى الشيوعية والولاء للاتحاد السوفييتي، ومورس القمع والتنكيل بالكثير من المخرجين السينمائيين ومنعت أعمالهم تحت هذه التهمة. أيضًا وكمثال أكثر وضوحًا، استخدمت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي مختلف الوسائل البصرية والسمعية لنشر البروباغاندا الداعمة للرؤى السياسية لكل بلد، وتعزيز الروح المعنوية للشعب والرأي العام.

أمثلة قديمة، نعم، وسنأتي لاحقًا على أمثلة حديثة ومن الغرب المعاصر.

الغرض من بدء المقالة بهذا الشكل هو اعتقادي بأن هناك تصور عند البعض يكمن في شطر العالم إلى قسمين؛ أولئك الذين يستخدمون البروباغاندا والقمع والرقابة، والآخر الذي يقدم المواد الثقافية بشكلٍ موضوعي وفني صرف، وليس من الصعب معرفة أيهما يندرج ضمن أي من هذين القسمين. بل قد يكون من غير الجائر القول أن إدراج الأنظمة السياسية الشرقية والعربية تحت قسم الرقابة والوصاية على المحتوى في مقابل الغربي الذي يتمتع بحرية التعبير الكاملة هي واحدة من أجندات المعسكر الغربي وإحدى أدواته الناعمة. واللافت أن أبرز الأمثلة التي تخطر ببالنا حين نتكلم عن الرقابة والبروباغاندا هي الأمثلة التي ذكرت في المقدمة.

أود أن أوضح منذ البداية أن غرضي من هذه المقالة ليس الدفاع عن الرقابة، وإنما فهم هذه الممارسات وتحدي نقادها على نحو يؤدي إلى تبني موقف أكثر رصانة من مجرد الاصطفاف على طرفَي المع والضد، والتوقف عن إعادة ترديد أفكار قد تبدو من ظاهرها أنها تحمل وجاهة، في حين أنها تُقال من قبل البعض فقط ليكونوا في الجانب الآمن والمقبول من الطيف الفكري. لنقل أنها مقالة في نقد النقودات السطحية لجهاز الرقابة، والتي لا يمكن ترجمتها إلى واقع وممارسة فعالة على الأرض.

وش الطاري؟

ظهرت قبل أيام كاتبة معروفة في عدة سنابات تتحدث عن منع مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، وأشارت إلى عدة نقاط أرغب في الحديث عنها، أشياء مثل "الفن دوره أن يشاغب" و"الفن هو مجال التخصيص، والتعميم مجال الدراسات الاجتماعية"، والكثير مما يجمع بين غياب الرصانة والقبول الشعبوي.

لم أفهم قط كيف يمكن فصل العمل الفني عن موضوعه. عندما نشاهد فيلمًا أو مسلسلًا فإننا لا نطالع صورًا لمشاهد تجريدية، ولا نتابع تسلسلًا بصريًا عبثيًا، هناك تتابع بين مشهدٍ وآخر يتدافع بفعل السبب والنتيجة، أبطال السبب وضحايا نتائجه هم الشخصيات، وهذا الفعل وردّ الفعل السببي هو ما يطلق عليه بالحبكة. يحُفّ هذه الحبكة عدد لا نهائي من الإشارات السمعية والبصرية، وكم مهول من الثيمات المبطنة بقصد وغير قصد، وطبقات لا تحصى من المعاني، وليس هناك من سبيل لتلقي هذا العمل الفني إلا عبر كليّته، نستطيع أن نتحدث بشكل نظري حول كل عنصر من هذه العناصر والتركيز عليه، لكن تلقينا لهذا العمل كان مجملًا سواء رغبنا أو لم نرغب، والتركيز حول "فنية" العمل (أيًّا كان معنى ذلك لأني أظنها كلمة فضفاضة) لا يعني أبدا عدم تأثرنا بعناصر أخرى فيه، كذلك عندما تستمتع بالسنِكرز وتصب جام تركيزك على الجانب الذوقي فيه فذلك قطعًا لا يقيك شر كالورياته، ولا يفنّد ذهابها مباشرة إلى خواصرك.

تأتي أهمية النقطة السابقة كقاعدة رئيسة ضد كل فكرة تدعي أن العمل الفني بريء بسبب فنيته، والعمل الأدبي بريء بسبب أدبيته، الفنية والأدبية لا تتجلى إلا في موضوع، وبمجرد تجليها تصبح مادة ثقافية حكمها حكم أي مادة ثقافية أخرى، مادة قابلة للصراع الفكري والأخذ والرد والنقاش، وعليه تصبح محاكمة العمل أخلاقيا ممارسة ليست سطحية وغبية، وإنما ممارسة طبيعية جدا يقوم بها كل فرد، وما يختلف هو فقط أوقات اشتغال صفارة الإنذار في دواخلنا حين نشاهد ما يتجاوز حدود منظومتنا الأخلاقية . تقول الكاتبة: "ليس دور الفن أن يجمّل المجتمع"، جميل، أتقبل ذلك وأوافق عليه، ولكن ما الحجية الكامنة في هذه الفكرة لإلغاء جهاز الرقابة برمته؟ هل تدعي الكاتبة ألا حدود لمنظومتها الأخلاقية وأنها لا تحاكم أخلاقيًا أي عمل فني؟ زقثور! لو كان هناك مسلسل يحمل أجندة تطبيعية للكيان الصهيوني ومُنع فأنا أول من سيبارك هذه الخطوة (وأظن الكاتبة كذلك). ليس من دور الفن أن يجمّل المجتمع أو أن يرسمه كما هو ولكن هذا لا يلغي فكرة حمل الفن لرسائل ومضامين وقيم من شأنها أن تستفز الرأي العام وربما تؤثر على قيمه حتى، فما الذي تعنيه حين تقول أن “الفن عمره ما شوّه صورة..”؟ ألسنا أكثر من ينتقد تنميط العرب في أفلام هوليوود وخصوصًا بعد الحادي عشر من سبتمبر؟ أليس هناك الكثير من النساء من ينتقد صور نمطية وازدرائية للمرأة، أليس هناك اختزال لهويتها وقصْرها على جسدها وربما تسليعه؟ ماذا عن المسلسلات التي تطبّع البيدوفيليا؟ متى ينبغي أن نستشعر وجود ما هو لاأخلاقي؟ هل نستشير الكاتبة لتكون المعيار؟ هل تطبيع الموضوع اللاأخلاقي هو المشكلة أم عندما يتحول إلى أجندة نُقسر على تلقيها؟ الفن وتجميل المجتمع فكرة لا تحمل أي وجاهة ولا تتطرق إلى المحتوى الثقافي الموجود في المادة الفنية، وكأنها تتجاهل تماما فكرة النقد الثقافي الذي بات ممارسة معروفة وليست بجديدة على الجميع.

إذا كانت الكاتبة تقصد أن هذا الدور في تنقية المنتجات هو من مهام الجمهور ولا ينبغي أن يكون تغوّلًا من السلطة الصلبة أو إحدى أجهزتها، فسيأتي رد ذلك لاحقًا في هذه المقالة.

أما قولها: "دور الفن هو أن يشاغب، الفن ينتمي لمعسكر المشاغبة"، فعلاوة على ما قدمت للتو حيال حدود المشاغبة ومقبولية تدوالها في الفضاء العام، أشعر أن مثل هذه العبارات تعود إلى مرحلة المراهقة الفكرية حين ينفجع الفرد – عادة قبل تجاوز عمر العشرين – بكتب الدكتور علي الوردي ويردد عبارات من قبيل: "دور المثقف إزعاج السلطة"، ويعشق "كسر التابوهات" ويتلذذ بكشف المسكوت عنه وينتشي بمشاعر التمرد عندما يتحدث عن "موت الإله" ويكرر كثيرا غرامشي والمثقف العضوي، وبعدها تعلم أنه سوف يستشهد برواية ١٩٨٤ ومزرعة الحيوان وربما فهرنهايت ٤٥١. التزود المعرفي والممارسة الثقافية تقتضي أن يتجاوز الفرد هذه الأفكار إلى منطقة فكرية أكثر رصانة، وذلك من خلال تكثيف القراءة أولا – بكل تأكيد – وذلك سيعينه على نقد هذه الأفكار ذاتها، وذلك لا يعني بالضرورة الانتقال إلى المعسكر الأولي، فتلك فكرة صبيانية أخرى وهي التمسك بالثنائيات والشعور بضرورة الاصطفاف. تأتي الممارسة الثقافية المثرية عبر طرح رؤى جديدة، بُعدًا جديدًا لم يكن موجودًا، أو على الأقل قراءات مختلفة تلزمنا بإعادة فتح الملفات القديمة ولكن بعدسة مختلفة.

تقول الكاتبة أيضًا: "التعميم هو حقل علم الاجتماع، التخصيص هو حقل الفن"، هذه الفكرة أيضًا غير ملزمة في ضوء الحديث حول طبيعة العمل الفني. ارتباط الفن بالهامش والأقليات وإعطاء البطولة ومركزية السرد للفرد على حساب الجماعة لا علاقة له بجوهر الفن، بل بسيرورة التاريخ الأوروبي التي أدت إلى تشكل فن الرواية على هذا النحو كما أسهب ميلان كونديرا في وصفه للرواية في كتابه فن الرواية، وإشارته إلى أن الرواية ظهرت بشكل يتوازى مع التغيرات الصناعية والاقتصادية والتغيرات العقائدية لأوروبا وصعود الفردانية وعزوف الفرد عن مثالية القيم الدينية بعد شعوره بالخذلان من المؤسسة الدينية (الكنيسة) ومخرجاتها القيمية. ماذا لو اُقتبس هذا الفن وطُوّع بشكل يتواءم مع الثقافة المحلية لمنطقة ما، ماذا لو بُيّئت الرواية (نُقلت من بيئة إلى أخرى) لتصبح الصيغة الجديدة للمرويات الشفاهية، ماذا لو هُجّر مفهوم الرواية إلى ثقافة أخرى وأصبحت فن مرويات الجماعة؟ ماذا لو وماذا لو، كل هذا لا يتنافى مع جوهر الرواية والفن لأن ليس هناك جوهر أساسًا وإنما هناك إسقاط لمفاهيمنا ولحظتنا المعرفية الراهنة على الفنون وتعميمها على أنها الصورة الحقة والوحيدة.

أما الاستشهاد بإيما بوفاري وراسكلنيكوف وسانتياغو نصّار، فهذه تأتي ضمن "الفان سيرفس" (ما يطلبه المثقفجيون)، حيث ينبهر المراهقون والمراهقات الحاضرين لتلك الندوات، وتتحصل لديهم لذة وأورجازم عجيبين عندما يسمعون مثقفًا يتلو عليهم أسماء كتب وروائيين وشخصيات أدبية. لكن من جانب آخر، هناك ثغرات كثيرة في هذه الأمثلة ولعل أبرزها أنها تتحدث عن كتب! هذا القفز على اختلاف الوسيط، ومعاملة الفيلم والمسلسل والرواية على أنها "كِلها فنون"، فيه اختزال محوري إذا ما أخذنا السياق الذي نتحدث فيه – وهو الرقابة – في الحسبان. من يقرأ الكتب؟ ليس هناك وجه مقارنة بين عدد القراء وعدد مستهلكي المواد البصرية، وهذا ما يجعل التأثير من خلال الكتب والأفكار النظرية هو مجال النخب وصانعي القرار ومحدِثي التغيرات، لا شك أن التأثير من خلال الروايات له فاعليته ولكنها فاعلية بطيئة، ولا تقارن بالتأثير الكاسح للمحتوى المرئي والمسموع، استهلاكه أسهل وأسرع، وتأثيره أكبر لأنه يتفاعل مع الحواس بشكل مباشر، وهو بوابة مباشرة لكل بيت وغذاء مباشر لكل عقل ومخزن مباشر لكل ذاكرة.

وهناك أيضا مشكلة أخرى مع هذه الأمثلة، فهي لا تمثل تكتل سياسي، ليس هناك فئة مجتمعية-سياسية من قيمها قتل الأثرياء، وليس هناك حزب للخائنات، وليس هناك حركة تدعم... لحظة هو سانتياغو نصّار وش سوى؟! أظن الفكرة واضحة. لكن عندما يتناول العمل الفني مفاهيم مثل المثلية وتعدد الزوجات وتسليع المرأة وتنميط الرجل الأسود وانحراف العقيدة لدى الطائفة الفلانية إلخ، فكل تلك أفكار تعبر عن مضامين لكتل هوياتية – سياسية في المجتمع. هناك سود في الخليج ولكنهم لا يعرّفون أنفسهم كـ”سود” كما يفعل أفريقيي الولايات المتحدة فهو مجتمع متعرقن ويعرّف أفرادهم فيه بشكل عرقي، فالأسود الخليجي لا يرى نفسه في الأسود أو الأسمر في المسلسل، لكنه سيلاحظ مباشرة الرجل ذو اللحية الطويلة أو المرأة البدوية والولد الشيعي أو السني، لأن كل هذه الشخصيات تنتمي إلى فئات وكتل هوياتية-سياسية في مجتمعه. ولذلك مفهوم "المشاغبة" المفتوح لا يمكنه حصر تلقي المشاهد له في حالة واحدة، فجميع الناس تتفاعل مع ما يمسها في هويتها أما ذلك الذي لا يتقاطع مع هوياتها فيمر مرور الكرام، أو في أفضل الحالات يستفزنا بشكل ناعم وغير محتقن، مثل تعاطفنا مع الظلم الواقع للسكان الأصليين في أستراليا.

حين ننظر إلى أقدم الديموقراطيات في العالم، وأكثرها منافحة لحرية التعبير كقيمة عليا، بل كعقيدة مؤسِّسة للمجتمع ومختلف ممارساته الثقافية، نجد أن هناك اضطراب وجدل كبير لا يزال قائم حتى اليوم. أتحدث عن الولايات المتحدة لأنها الدولة الوحيدة من دول الغرب التي لي معرفة جيدة بالرأي العام فيها وموضوعاته، والخطوط الفاصلة بين رؤى أحزابه السياسية، ولا أستخدم وجود ممارسة ما هناك من عدمها كحجة في ذاتها، وأيضًا لأن موضوع الرقابة وحرية التعبير هناك موضوع دائم ومتجدد.

أكثر من يدافع عن حرية التعبير هم من اليمين المحافظ، بينما يتبنى اليسار – وأحيانا اليسار المتطرف – خطابات "صحوية" تقوم على نبذ خطاب الكراهية وتوسيع مقبولية التمثيل ليشمل مختلف أطياف المجتمع حتى الهامشي جدًا منها، وتقنين الإنتاج وحصره فيما هو مقبول اجتماعيًا بمسطرة "الأخلاق". هل لأن حرية التعبير تقع في طيف اليمين الفكري؟ أبدًا، بل لأن اليسار أحكم سيطرته في كثير من مواقع السلطة المعرفية والإعلامية فيما يخص حقول علوم الاجتماع وعلم النفس والفنون والآداب، مثل أقسام الأكاديميا المتعلقة بهذه الحقول ومختلف المنصات الإعلامية، وصار خطابهم يخنق كل من يريد التحدث بحرية عن أفكار تخالف اليسار، ووصل الأمر إلى انتشار ظاهرة الـ Cancel Culture (ثقافة الإلغاء، أو بمعنى أدق ثقافة المحو)، إذ لا تطالب الجماهير بحذف المحتوى الذي يُصنف غير لائق للتداول الاجتماعي فقط، بل لمحو كل ما يتعلق بذلك الفرد ومسحه من الوجود في الفضاء العام. استخدم اليمين الأمريكي وأبرز شخصياته الإعلامية هذه الثغرة لدى اليسار التي تُبرز محاربتهم لحرية التعبير، وبنى كل من بين شابيرو ومات ويلش وجوردان بيترسون (زبالة اليمين) وغيرهم الكثير امبراطوريات إعلامية قائمة على هذه الفكرة. لكن المضحك في الأمر أن سرعان ما انقلب الأمر – في حال بين شابيرو على الأقل – عندما طالت حرية التعبير الكيان الصهيوني، تلك الحرية التامة التي كان يتحدث عنها كانت مجرد وسيلة، وحدود حرية التعبير اللامنتهية تبين أنها مؤطرة بنافذة تنتهي بانتهاء آرائه ومعتقداته، بل سارع في فصل كانديس أوين من منصته، منصة ذا ديلي واير، فور شعوره بخطر نشر أفكارها، وانقلب من الرجل الذي يقول "الحقائق لا تكترث بمشاعرك" إلى "ما أريكم إلا ما أرى". وبالمناسبة، قريبًا ستكون هناك مناظرة بينهما حول مفهوم معاداة السامية.

لماذا هذا المثال المعاصر مهم جدًا؟ لأنه متكرر وعلى الدوام وفي كل مكان، والنقاش فيه خصب للتلاعب اللفظي. إحدى تبريرات فصل بين شابيرو لكانديس أوين من عملها هو أنها خرجت من الـ Overton window أو حيز الخطاب المقبول، وهو مجرد لف ودوران مصطلحاتي، فحيز الخطاب المقبول فقط معني بالأفكار الشاطحة تمامًا مثل تأييد العبودية أو وأد البنات أو امتلاك الجواري إلخ إلخ. هذه اللعبة متكررة في كل مكان. اللافت أن من يرتكز خطابه بشكل كبير على حرية التعبير هم في الأغلب من اليمين المحافظ، بينما في دولنا الخليجية هم من اليسار "الليبرال" (وإن اختلفت التفاصيل في مفاهيم اليمين واليسار هنا)، ولكن هذا الاختلاف يبرز أن حرية التعبير والرقابة هي ذاتها خاضعة لديناميات القوى، يستخدمها كل من يشعر أنه مَقصي من الفضاء العام، لن تجد رجل دين ينافح عن حرية التعبير، ليس لأن الدين ضد حرية التعبير، ولكنه لا يحتاج مثل هذا الخطاب، بل يحتاجه من هم في رتبة سلطوية أقل فتراهم يتحدثون عنها على الدوام.

هل يمكن القول أن بروز ثقافة المحو هو تغير طبيعي سببه غياب الرقابة؟ ربما، لست أدري، ولكن ما يهمني الآن هو سؤال إذا ما كان من الأجدى أن يقوم بعملية التنقيح للمنتجات الفنية هم الجمهور أو السلطة المركزية كالحكومة أو إحدى أجهزتها. لدينا في هذا الطرف جهاز يقوم بمراقبة الرأي العام للناس ويقيس نقمتهم على الأعمال الفنية، فيقوم هذا الجهاز أو الفرد الذي ينوب عنه بمحاولة تمثيل هذا الرأي الشعبي وتحقيقه من خلال الامتثال له، فيراجع العمل وربما يمنعه. في الطرف المقابل، هناك خصخصة تامة لكل القطاعات المتصارعة في هذا الحقل، ولكن بدافع العرض والطلب، والربح والخسارة، لا يجد المنتج أحيانا بُدًّا من الامتثال لرغبة الجمهور في تحقيق رغبتهم لكيلا يتأثر تجاريًا. أنا هنا لا أقول أن الأمرين سيان، بل هناك فارق نظري وجوهري بين أن تكون السلطة في يد هذا أو تلك، ولكنني أتخيل أن نتبنى خيار قيم السوق في مجتمعاتنا الخليجية، هل ستختلف النتيجة؟ ملايين التغريدات ناقمة على مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" هل هذا كافي لأن تقوم الشركة المنتجة بمنع العمل ومحو المشاركين فيه؟ للإجابة على هذا السؤال نحتاج أن نعرف إذا ما كانت هذه الشركة تتأثر أصلا بعزوف الجمهور ونقمتهم، هل هناك سوق حر يقاد بالعرض والطلب المحضين؟ أم أن هناك دائما أطراف متدخلة تعرقل معادلة العرض والطلب، وشروط السوق الحر. علاوة على ذلك، هل تتخيل ما سيحدث إن تحصّل بعض المنتجين على حرية التعبير الكاملة، المنتج ح.ع. مثلا، ترعبني أفكار هذا الشخص، لو أعطي الحرية الكاملة سيفجعنا، قد يتجلى وتأتيه لحظة ارتجال (ويمكن يفصخ)، ونرى العجب العجاب.

إضافة إلى كل ذلك، أليست الكاتبة – وغيرها الكثير – هم من أكثر الناس نقدًا للرأسمالية؟ كيف توفق بين حرية التعبير والسوق الحر والخصخصة والفردانية والاحتكار والفوارق الطبقية والقيم الدينية إلخ إلخ؟ لا أظن أنها تملك أي رؤية حيال الموضوع.

إسناد المهمة إلى الجمهور في قبول ورفض المواد الفنية يحيل إلى أن التغيير المطلوب هو في أسلوب التلقي لديهم ومفهومهم لدى الفن والأخلاق والقيم، بل ويمتد إلى التغيير في مختلف مفاهيم الحياة وموضوعاتها، وتلك مهمة تدار بالنقاشات في حلبات المصارعة الفكرية وليس دوائر المحاكم، أي تحت مظلة الصراع المعرفي، وبما أن المعرفة ليست منعزلة عن ديناميات القوى، فاللعبة لا تخلُ من السياسة وفن الممكن، لأن الفن منتج ثقافي ومعرفي، وهذان الأخيران لا ينفصلان عمن ينتجهما، وكما تؤثر جميع ظروف وسياقات التجربة الحياتية لمنتِج الثقافة على ما ينتجه، كذلك تتأثر بمدى قوته وسلطته، ومدى مقبولية هذه المعرفة لدى الناس. أي يعود الفن مرة أخرى إلى الدائرة التي حاولنا أن نخرجه منها، أردنا إخراج الفن من السياسة وإبقاءه في دائرة الفن المحض، أخرجناه من الباب فعاد ودخل من النافذة.

عزْو المهمة إلى الجمهور يؤدي دائما إلى الممارسة السياسية التقليدية، ومنها تتم محاولة التأثير على الجمهور واستمالتهم للرأي المرغوب، ومن سينجح في ذلك هو صاحب السلطة الأقوى والمالك للأدوات الأكثر تأثيرا. سنرى تحشيد للآراء وتشكّل للوبيات وتكوّن للغات مغايرة ومتباينة بين المتصادمين، وقد يكون هذا الأخير هو الأبرز في النقاشات، إذ نستخدم كلمات مثل بروباغاندا وأجندة ضد الأعمال التي تحمل خطابات نرفضها لأن هذه المصطلحات ذات مدلولات ازدرائية، ونستخدم مصطلحات مثل رسالة وهادف وذو قيمة وعميق للأعمال الأخرى ذات الخطابات التي يحدث أن تتفق مع رؤانا.

أيهما أفضل: أن يكون هناك محظورات وخطوط حمراء واضحة للجميع ومعلنة بشكل رسمي، ونسعى دائما إلى توسيع وإبعاد هذه الخطوط قدر الإمكان، أم أن نقول ألا خطوط هناك على الإطلاق؟ الرأي الأخير مخيف، قول ألا خطوط حمراء هناك يعني أن نرمي الكرة بالكامل في ملعب أصحاب السلطة الأعلى ليحددوا الخطوط الحمراء بشكل مبهم وخفي، ومتغير على الدوام فيما يخدم مصالحهم، مما يضطر صنّاع الفن إلى العيش في قلقٍ دائم يعرقل نتاجهم، لا يعلمون إن كان ما سيقولونه مقبول ضمن شروط اللحظة الراهنة ورغبات أصحاب المصالح أم لا. هل يعني أن الرأي الأول صحيح؟ لا أدري لكنه لا يزال يحمل وجاهة، وربما يكون الخيار الآمن خصوصا إذا ما توصلنا إلى صيغة ناجعة في إبعاد الخطوط الحمراء.

هل تستحق الكاتبة كل هذه الثرثرة؟ لا، لكن حجج كوكب بون بون تكون أحيانا مضرة للرأي التي تحاول أن تدافع عنه، وكلام الكاتبة كان مثالًا ممتازًا وسببًا في كتابة هذه المقالة. ورأيت فيما قالت مدخلًا مفيدًا للحديث حول نقاط أهم، فشكرًا لها على ذلك، وعلى المساهمة في ترتيب بعض أفكاري.

😂😂

هي تلاعب لفظي/نكتة، فكرت إنها واضحة 😅

زقثور = bullshit